「ジリメン」とは自立した男性のこと。「男性の自立ってどういうこと? 僕はちゃんと働いて稼いで自立してますよ」と即座に感じた方も多いかもしれませんが、ここでの「自立」は経済面ではなく生活面、つまり炊事も含めて家事一般が毎日継続できて、自分のことは自分でできるということです。「僕は家事、かなり手伝っています」「うちは分担してるから」ともお思いになるかもしれませんが、そういうことでもないのです。

これは、とても大きな意識転換の提案で、その意識の転換が、あなたと家族と社会の未来を救うかもしれないのです。

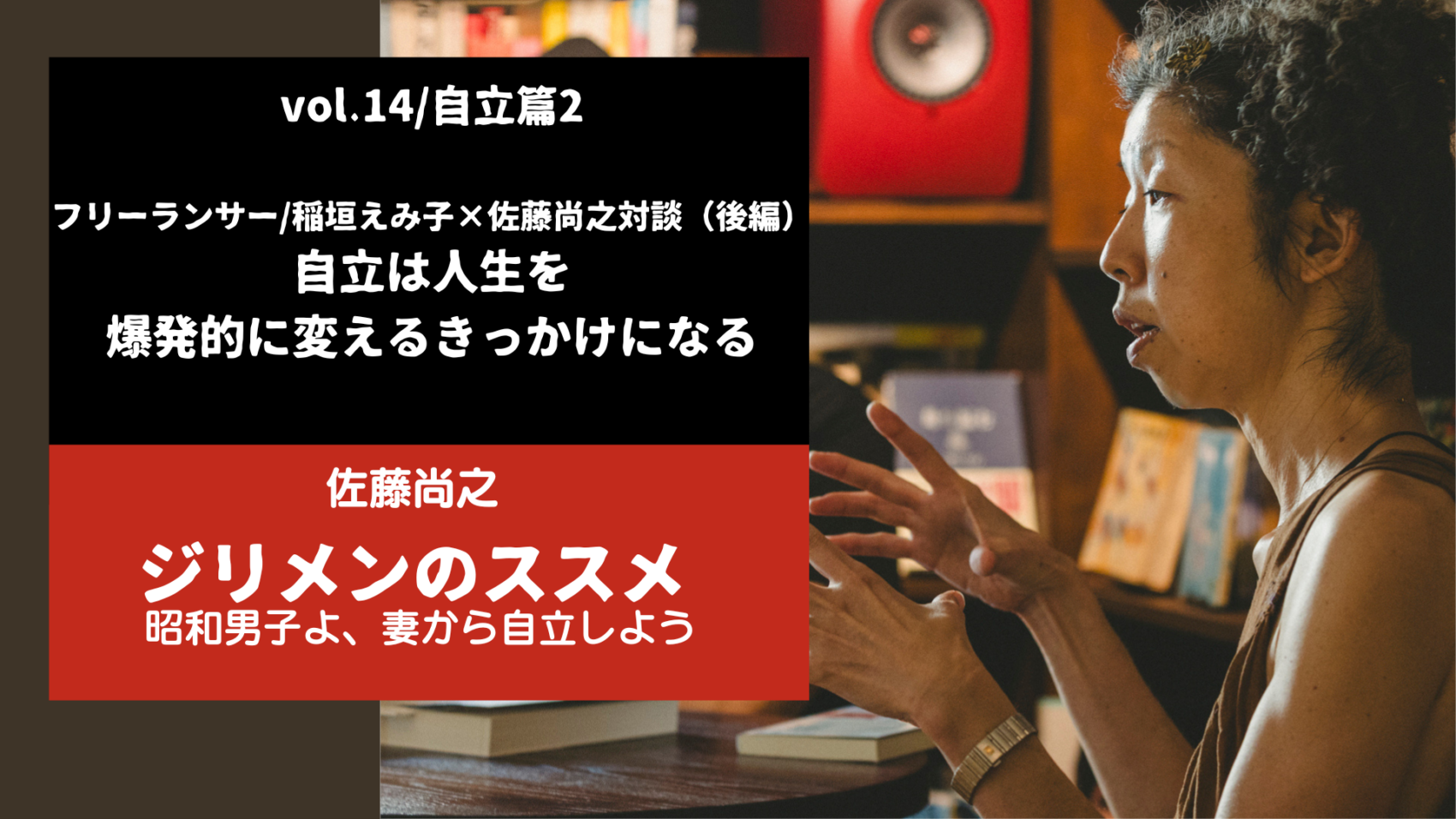

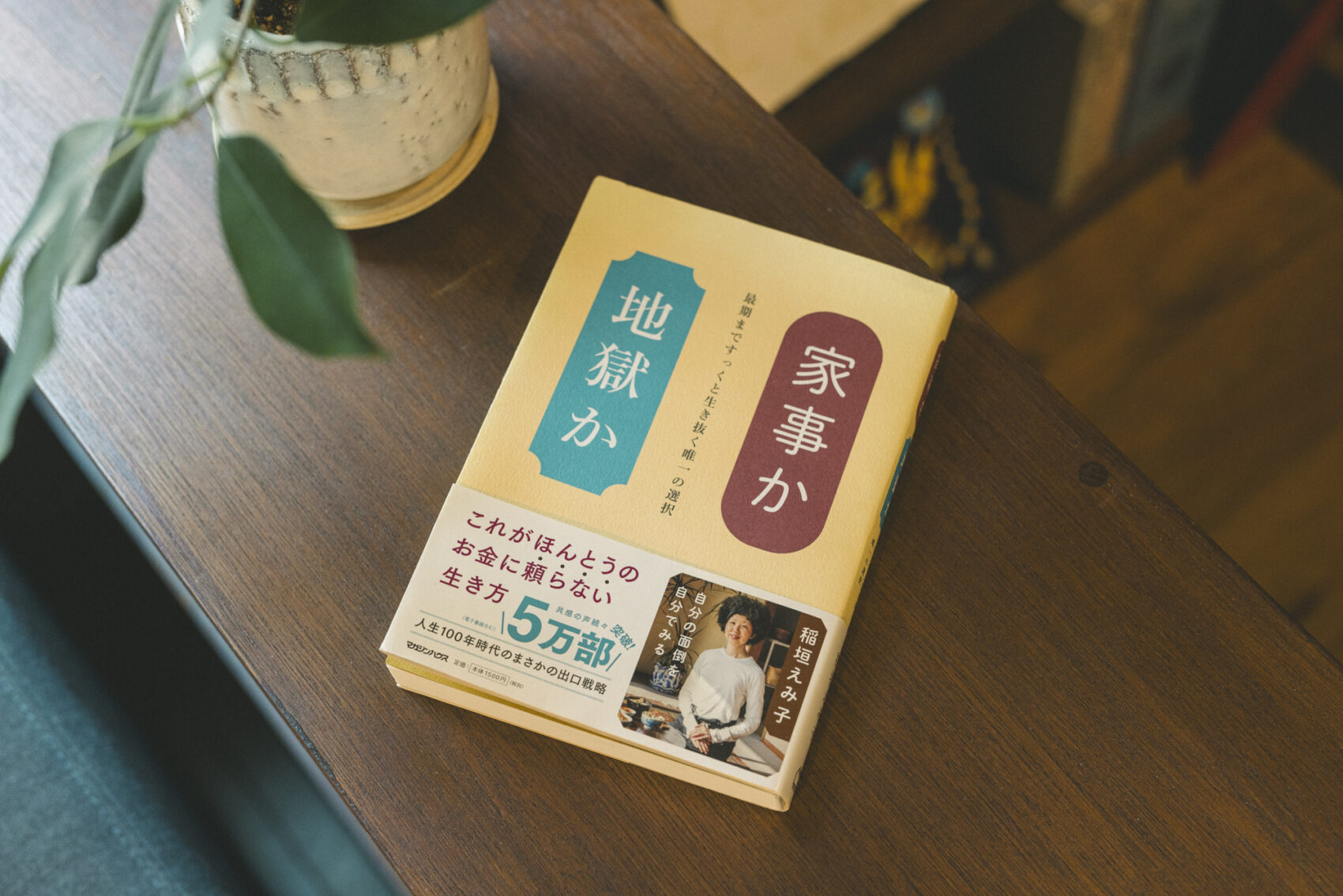

今回は佐藤尚之さんと『家事か地獄か』の著者、稲垣えみ子さんの対談の後編。「一人一家事」を提案されている稲垣さんと、その実践者の佐藤さんの話は、あなたに今まで考えたこともないことを考えさせてくれるかもしれません。

●前回の【vol.13フリーランサー/稲垣えみ子×佐藤尚之対談 自立はこんなに楽しいって、もっと伝えたい】はこちらから

●今回初めてこの連載を読んでくださっている皆さん! ぜひ、vol.1の「宣言編」をご一読ください。

【vol.1 もしかしてオレ、自立してなかった⁉】

佐藤尚之(さとう なおゆき)さん

コミュニケーション・ディレクター。

1961年東京生まれ。著書に「ファンベース」(ちくま新書)、「明日の広告」(アスキー新書)など。また“さとなお”の名前で「うまひゃひゃさぬきうどん」(光文社文庫)、「沖縄やぎ地獄」(角川文庫)、「沖縄上手な旅ごはん」(文藝春秋)、「極楽おいしい二泊三日」(文藝春秋)などがある。

2018年にアニサキスアレルギーになって外食や旅に行けなくなり生活がガラリと変わる。一汁一菜を毎日作ってインスタグラムにアップもしている。

facebook:http://www.facebook.com/satonao

instagram:https://www.instagram.com/satonao310/

一汁一菜 instagram:https://www.instagram.com/enjoy_ichiju_issai

note:https://note.com/satonao310/

稲垣えみ子(いながき えみこ)さん

1965年愛知県生まれ。元朝日新聞記者。原発事故後に始めた「超節電生活」や、50歳で会社を早期退職したことを機に、都内の築50年のワンルームマンションで、「夫なし、子なし、冷蔵庫なし、ガス契約なし」の楽しく閉じていく人生を模索中。著書に『魂の退社』『人生はどこでもドア』『老後とピアノ』『家事か地獄か』など。

instagram: https://www.instagram.com/inagakiem

文/中村 円

撮影/小島沙緒理

さて、稲垣えみ子さんとの対談後編は、なんか哲学とか世界平和みたいな話になってきつつ、とても根本的な話になりました。

いや、でもほんと、「なんかこの歳になって、しかも60歳すぎて、人生で初めて自立したなぁ」という実感が僕はあるのだけど、この実感は人生を爆発的に変えますね。

その点は稲垣さんと考えがぴったり一致しました。

たぶん僕たちは、「自立しなければイケナイ」とか言いたいのではなくて、「自立ってこんなに楽しいし、人生がガラッと変わるのに、みんなやらないのもったいないよ」みたいなことが伝えたいんだなぁ、とも思いました。

ということで、後編、お楽しみください。

なお、ジリメン連載のファースト・シーズンはここでいったん終了です。

書籍化やセカンド・シーズンなど、また展開しますので、ぜひお楽しみに。

ここまでありがとうございました。

→「ジリメンのススメ」セカンド・シーズンへ続く(近日公開予定)

家族のための家事をやめて家族同士が自立しても、結束感は薄れてないし、また、濃くもならないんです(さとなおさん)

稲垣えみ子(以下稲垣):ご家族は「ジリメン」について感想をおっしゃったことはありますか?

佐藤尚之(以下さとなお):ないですね。それぞれ個々に家事をやっていますが、僕も“やってあげてる感”はゼロだし、「僕って自立しているでしょ」みたいなことは言ったことないし。

稲垣:アピールしたいという気持ちは?

さとなお:ないですね。なんとなくこういう形になったので、向こうも自然に受け入れている感じですね。

稲垣:「家族は食卓を共にしないとだめ」とかよくいわれますけど、食事が別々になって、あるいは一緒の時間に食べていても食べるものが別になって、家庭の結束的なものは変わりましたか?

さとなお:うちはもう子どもが独立してていないんですよね。ちっちゃい子がいたらまた違ったと思います。「(子どもの面倒を)オレがみるの?」「あなたがみるの?」って分担の問題がきっと出てくる。でもそれがないせいか、今は分担ではなくて、それぞれが「分業、分活」している、それくらいの感覚です。

稲垣:家族の連帯が薄れた感じはありますか?

さとなお:いや、それはないですね。濃くもなっていないですけど。同じ家の中に生活が二つある。濃くも薄くもならないですね。

稲垣:おおー、変わらないんですね。

さとなお:ここにもう1人、別の生活を持っている人が入ってきても変わらないですね。今なら、昔の書生みたいな、いわゆる下宿人が入ってきてもいいかもしれない。

稲垣:おお、それもすごくいいお話! 実は私、いつかどこかのお家の居候になりたいという願望があるんですけど、自立した人間だったらそれも可能ってことですよね! それはさておき、「一人一家事は無理よね」とおっしゃる人の中には、家族のための家事をやめてしまうと家族の形が変わってしまう、家族がバラバラになってしまうと考えている人も多いと思うんです。

さとなお:なんか夫婦別姓みたいな話ですね。

稲垣:でも、実際やってみたら、家族のための家事をやめても、家族の形は全然変わらない。

さとなお:全然変わりません。本当に。まったく。

60代は「捨て始め」。フォーカスを定めているから、生き方がシンプルになっていきます(さとなおさん)

稲垣:ご自分として自立したときと自立していなかったときと価値観は変わりましたか?

さとなお:価値観、はどうかなあ。

稲垣:生き方はどうですか?

さとなお:生き方は変わりましたね。だって60(歳)まで自立していなかったわけですから(笑)

稲垣:60まで自立できなかった人が自立したって、すごくいい話ですよ。歳を取ったらなかなか変われないと諦めている人が多いから。

さとなお:逆にこの年齢になったからできたっていうところはあるかもしれない。60っていろいろなものを捨て始めているし、死ぬことに向かってフォーカスを定め始めているから、生き方がシンプルになっていきますよね。

稲垣:若いと先の人生が長いから、全てを抱えていたくなるんですよね。

さとなお:そうそう。手放したくない。30代も40代もそうですね。50代くらいから、ちゃんと成長していれば手放せるようになる。自然といらないものばかりになっていきます。まだうちには冷蔵庫もテレビもあるんですけど(笑)。

稲垣:いいんですよ。競争じゃないんで(笑)。定年年齢になって、男性も女性もその後の生き方に迷うことがあると思うんですけど、ひとつの現実的に目指せる方向として、「まず自立」と、そのために、自分のための家事をすることから考えてもいいかもしれません。

さとなお:いや、本当にそうですね。 まず自立を目指してみるの、いいと思います。「楽しみを外ではなくて内に持て」という感じで。 ずっと外だったけど、そろそろ内に楽しみを持ったほうがいい。そういう意味で、家事をするのは一番続きやすくて、やりやすい方法だと思います。やっているうちにいろいろわかって楽しくなりますからね。

稲垣:そうです、そうです。

さとなお:やっているうちに、「外食は少しでいいな」「旅も少しでいいな」って。

稲垣:うちの父を見ていると、年取って何かができなくなることってやっぱり悲しいことで、敗北のように思ってしまいがちだなと痛感するんですけど、そう思ってしまうと、年を取ることが自動的に悲しいことになるじゃないですか。だからどこかで「勝ち負けじゃないよ」っていうスイッチを入れるのはすごく大事だと思うんです。自立という過程を経ないで第二の人生を始めてしまうと、勝ち負けの価値観から抜け出せなくて、それまでと同じことをやっちゃうんですよ。

さとなお:で、続けられなくなっちゃう。勝ち負けになっちゃう。

稲垣:常に「オレのほうが上だ」とアピールしてしまうのは、勝っていないと人に尊重されないという現役時代の価値観だと思うんですけど、実際にはそれはビジネスの世界だけの話で、そこを離れてしまえば、いつも「勝ち」をアピールしてる人って嫌われる要素しかない(笑)。だからまずそこに気づけるかどうか、人との比較じゃなくて自分の内側に楽しみを見つけられるかどうかは本当に死活問題です。だから60から自立するって、すごく現実的な選択肢ですね。

究極は植物のように、何もしないでじっとしている中に幸せを見出したいんです(稲垣さん)。

さとなお:最近、木がうらやましいんですよ。

稲垣:木?

さとなお:動物って動くじゃないですか。動くから欲望が生まれる。でも木は動かない。そこにいなきゃいけない。実は内側には激しい感情があってぎゃーっとかって叫んでいるかもしれないけど、でもそこにいるだけ。動かない。それはすごいことなんじゃないかと。

稲垣:あーそれはむちゃくちゃわかります。究極、最後は何もしないでじっとしていることの中に「超最高!」「これこそ幸せ」っていう境地を見出すことができれば、寝たきりになったとて何を悲しむことがあるでしょうか。期間の長さの差はあれ、最後は皆寝たきりになるんだから、それはすごく大事なところです。

さとなお:あぁ、その通りですねぇ。われわれはどこかで(終り方を)意識しているけど、寝たきりの幸せってあるなぁ。

稲垣:寝たきりになって、「くそぅ」って思って死ぬのと、「超ハッピー」と思って死ぬのには大きな違いがあると思うんですよ。

さとなお:寝たきり状態になって「超ハッピー」とまでは思えないかもしれないけど(笑)、「この状態もなかなか幸せだぞ」って思えるのはいいですよね。

稲垣:そうですそうです。人生100年時代だからか、私がピアノ始めてから、最近「老後の趣味」をテーマに取材されることがすごく多いんですけど、それって結局、いくつになってもやりたいことを諦めない! みたいな、若い頃と同様のアクティブな老後を理想としてるんじゃないかなと。でも私がピアノを熱心にやってるのは全然そういうことじゃなくて、人に聞かせるわけでもなんでもなく、ただただ1人で練習をしてる時間が好きなんですよ。何も考えず、ひたすら音と自分の動きに集中してる。ほぼ瞑想です。全然アクティブじゃない。そこが大事なんです。それこそ瞑想に幸せを感じることができたら、まさしく寝たきり最高で。で、それって木じゃないですか。

さとなお:木ですねえ。もしくは達磨ですね。

稲垣:木のまわりには、蝶とか飛んできますからね。

さとなお:鳥とかリスとかもきますからね。

稲垣:そう、みんなに囲まれて。それって自立していないと辿りつかない境地です。ある程度の年齢になると、究極の目標は「善く死にたい」ですよね。でもみんな、その具体的な方法がわからないから不安なんだと思う。

さとなお:ピンピンコロリとか言って。

稲垣:ピンピンコロリを目指すのは本当に危険! だってそう願っても本当にピンピンな状態でコロリと死ねるのは本当にめちゃくちゃ一部の人で、ほかの人は全員敗北者になってしまうから。だから本当に大事なのは、ピンピンしていないと不幸、動けなくなったら不幸、色々なものを失ったら不幸という決めつけからいかに離れることができるかだと思う。だから、いつまでも「あれが欲しい! これがなきゃ!」と思っている場合じゃない。

さとなお:食事の回数も減っていくんですよ。1日2食でいい。

稲垣:私も食事の量も種類もどんどん減ってますね。ちょっと前までは一汁一菜の「菜」を作っていて、かぼちゃを煮たりしていたんですが、今は漬物だけになりました。必要なものが減っていくことがいやじゃなくて、「研ぎすまされる」って言うときれいすぎますけど、「これで十分」って思えると、ますます自由じゃないですか。

さとなお:そういう意味で木が一番自由なんですよね。でもなかなかヒトに伝わらないですよね。木は動けないから。なのにどこが自由?って(笑)。

稲垣:いやでも仏教の※木食(もくじき)ってそういうことですよね。宗教者は究極の自由を得ようとして、木の実や草だけを食べて骨と皮になって死んでいく。だから、「木になりたい」はむしろ伝統的な考え方(笑)。

さとなお:でもみんなが宗教者になりたいわけではなくて。ジリメンになるのが、そういうストイックな方面の話だと思われるのもよくないですよ(笑)。

稲垣:わわ、悪い方向にいっちゃいましたね(笑)。

さとなお:いや、悪くはないです。こういう方向が逆に新しいかもしれない(笑)。でも僕たち、元が広告代理店と元新聞社だから、説得力ないですね。さんざん「すてきなものを買いましょう」って煽ってきた側だから。

稲垣:「木になりたい」ってどの口が言うかって話ですよね。

さとなお:いや、今思えばまったく気持ちが貧しかった。「うらやましい」「あれもしたいこれもしたい」「私もしないと損」……。損したくないという「品のない」気持ち。でも(今の)われわれみたいな気持ちで生活したら、経済が回らないですね(笑)。

稲垣:それ、本当によく言われるんですけど、経済って要するにいろんなことが回って上手くいけば正解って話で、本当はお金の話じゃないんですよ。世の中が回ればいい、「何か」が動けばいいだけじゃないですか。「何か」は気持ちでもいいし、行動でもいいし。

さとなお:お金が動かなくても、気持ちが動けばいい。鳥やリスがやってくるような。そこにいるだけで、関係が生まれてくるような。

稲垣:そうそう蝶とかリスが寄ってくるのは、気持ちが動くからです。ここにいたら安心だなとか、満たされるなとか。で、それはその人が満たされているから。あれも足りないこれも足りないと思っている人の元には何も来ないですよ!

※木食……木喰(もくじき)とは、五穀(米、麦、粟、豆、ひえなど)を絶ち、木の実や山菜などを食べることで心身を清める仏教の修行、またはその修行を行う僧侶を指す。

ジリメン=ジェンダーギャップを超えて、自分が必要なものがわかること(さとなおさん)

さとなお:『シン・ファイヤー』では「親切」もキーワードになっていますよね。

稲垣:親切心って、どんな人でも持っているんだと思うんです。なぜって、ビックリしたことにこの私も持っていたから! で、私の親切心はどうやって表に出てきたかというと、それはもう間違いなく他人に親切にされたからなんです。だから人に親切にすることは人を動かす、ひいては経済も動かすすごく大きなエンジンだと思っていて。

さとなお:「親切にされて親切になる」っておっしゃいましたが、僕は一汁一菜を始めてから、人に親切にしたいと思うことが増えました。

稲垣:あ、それは自分が満たされているからですよね。

さとなお:なるほど。そうですよね。小さな親切がいっぱい出るようになりました。

稲垣:たとえば?

さとなお:コンビニで店員さんにあいさつをするとか。

稲垣:コンビニであいさつ、大事です! あいさつする人、滅多にいないですよ。コンビニの人のことをロボットみたいに扱う人が多いから。店員さん、裏で泣いていると思う!

さとなお:自立を意識するようになると自分の領域をきちんと自分で整えるようになるので、相手の領域に入ったときに「ありがとう」ってなる。

稲垣:なるほど。自立していると余裕が生まれるんですよね。「足りない」感がなくなる。誰にも奪われない自分がが実感できるから。

さとなお:ですね。たとえ奪われても生きていけるから。

稲垣:そういう余裕がないと「奪われている」っていう気持ちが生まれがちになって、そうなると、奪い返してやるってなりがちになる。そういう人はこわいから、蝶はこないわけですよ。

さとなお:何かに寄付することも増えました。お金がいらないわけじゃないけど、「僕ができないことを、僕の代わりにやってくださってるんですね。ありがとうございます」という感覚になってきて。

稲垣:そうそう。私も寄付をしています。自分が必要なお金がだいぶ減ってきたので。老後に必要な備えもどんどん減って。

さとなお:あっちに持っていけないですしね。

稲垣:となると、自分が生きている間の世の中がよくなる方が絶対にいいじゃないですか。

さとなお:聖人君子っぽくなっちゃうけど、気持ち的にはそうですね。

稲垣:自立している人って、足りている人なんですよ。「足りている」というのはお金だけのことじゃなくて、「自分が満たされている」という感覚を自分の力で作り出せることがわかっていて、それを自分で作ったからこそ「いつこれが崩されるか」ということを心配しなくていいんです。崩されるものがなくなると、こわいものがなくなって、柔らかくなると、人に不満を持つこともなくなります。

さとなお:まあ、仕事なんかでこちょこちょと不満は出てきますけど、人間関係的な問題はすごく減りましたね。

稲垣:話が壮大になって世界平和への道、みたいになってきました(笑)。でも「ジリメン」は、女性が活躍できない原因をじつは男性が作っていたのではないか? っていう問題提起だったと思うんですけど、ジェンダーギャップを超えて、男性も女性も、本当に自分に必要なことと、自分ができることのバランスがうまく取れたとき、つまりは自立できたときに、どこまで頑張っても出口が見えないような不足だらけの人生を爆発的に変えるきっかけになると私は思うんです。

さとなお:ホントそうですね。

稲垣:「どっちが家事をやるの?」はすごくいい入り口なんですけど、だれが家事をやるかというところを超えて、一人一家事みたいなことを実際やった方がいて、それがしかも、あのレストランガイドを書いていた“さとなお”さんだったというのは、大きな希望だと思います。

さとなお:笑。希望っていうと言葉が違うかもしれないけど、それってきっと、いい社会ですよね。みんなが自立していて、親切にしあって、お金を使わないわけではなくて。

稲垣:そうそう。「お互いさま」で助け合って……人の営みの原点じゃないですか。

さとなお:いまの価値観からはアナーキーぽく見えるんだろうけどな。でも本当はこれが普通で、これが基礎になっていくといいんだと思うんです。

稲垣:ふくれ上がってしまったものを戻すというか。(小さな暮らしのサイズに)一度戻ったほうがいい。戻ることに気づいた人のほうが、生きやすいと思います。

さとなお:最初の話に戻りますけど、まずは1回、「最低限で暮らす」をやってみるといいかもしれませんね。「最低限でいけるんだ」っていう感覚は、女性も持っているほうがいい。

稲垣:1回やってみて、だめだったら戻せばいいだけですから。「一生やれ」って、命令されているわけじゃないですから。

さとなお:とりあえず3か月、やってみるといいですね。

→「ジリメンのススメ」セカンド・シーズンへ続く(近日公開予定)。ここまでご愛読ありがとうございます!

【宣言篇】Vol.1「もしかしてオレ、「自立」していなかった!?

【社会問題篇1】vol.2浜田敬子×佐藤尚之対談「ジリメン」は社会問題を解決する(前編)

【社会問題篇2】vol.3浜田敬子×佐藤尚之対談「ジリメン」は社会問題を解決する(後編)

【料理篇4】vol.8 自炊料理家/山口祐加×佐藤尚之対談「おいしさ」を求めるとジリメン料理は続かない!

【料理篇5】vol9.順天堂大学医学部教授/小林弘幸×佐藤尚之対談 先生、一汁一菜で栄養は足りてますか?

【掃除洗濯篇】vol.10 「家事えもん」こと松橋周太呂×佐藤尚之対談「ジリメンの掃除洗濯」は極限までシンプルに!

【ファッション篇】vol.11ジリメンの服選びは、まず素材に対する思い込みを捨てるところから