「果たして自分は自立しているのだろうか?」それまで家事・炊事をほとんど妻任せにしていた佐藤尚之さんの60歳過ぎての気づきから始まったこの連載の第一フェーズもいよいよ大詰めです。

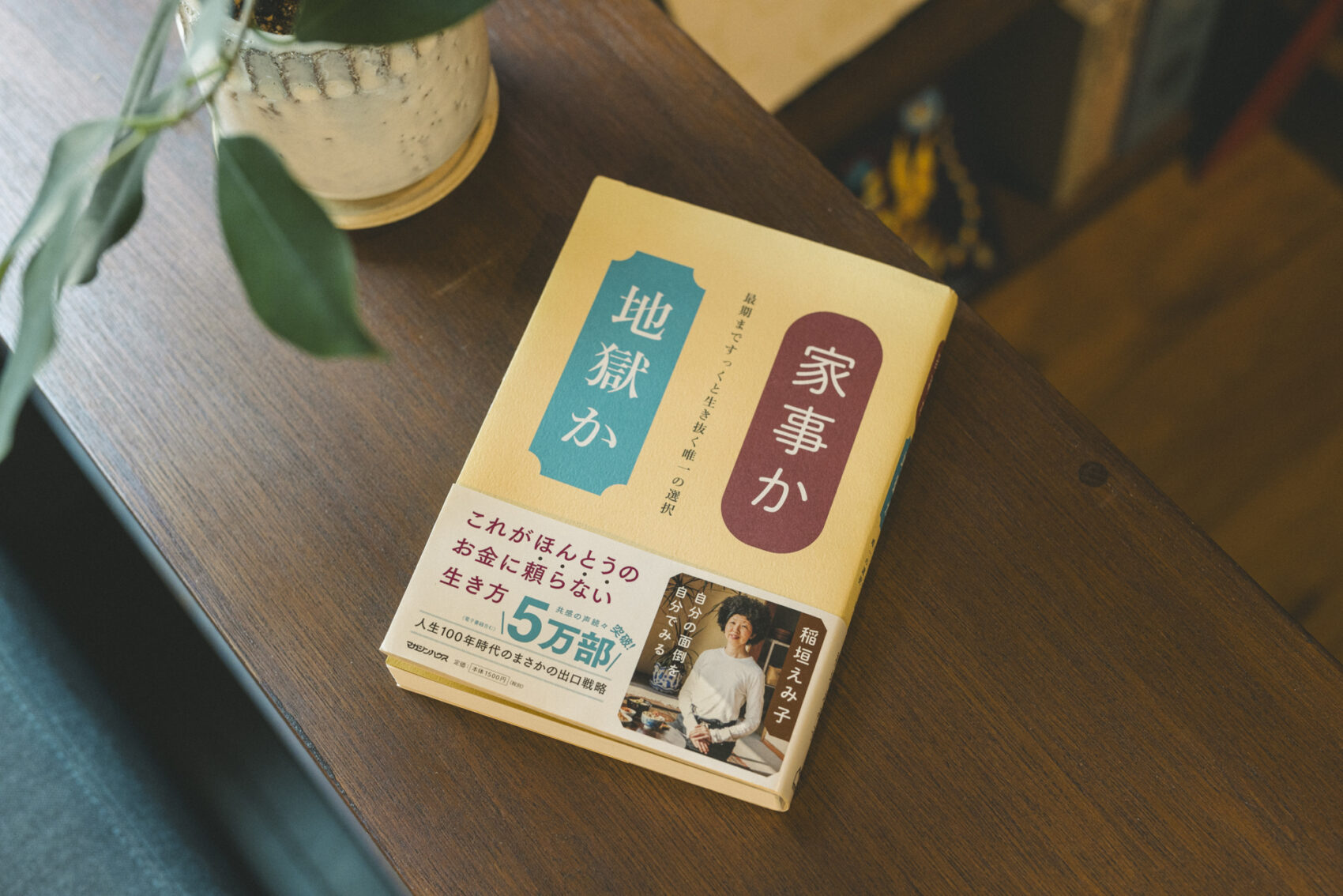

これまで家事のキーワードは「継続」であるとし、自分のことは自分でできる“自立した大人”を目指し、家事炊事の専門家に「最低限にして効率のよい、持続可能な家事」を教わってきました。そして、第一フェーズ最後の対談は『家事か地獄か』の著書のある、稲垣えみ子さん。全く別の場所から二人が掘り続けたトンネルはこの日、劇的につながったのです。真の自立とは何か? 家事で整う暮らしのリズムとは? 皆さんの、考えるきっかけになれば幸いです。

●前回の【vol.12会社員兼ライター伊藤聡×佐藤尚之対談 男のスキンケアは「セルフケア」の第一歩】はこちらから

●今回初めてこの連載を読んでくださっている皆さん! ぜひ、vol.1の「宣言編」をご一読ください。

【vol.1 もしかしてオレ、自立してなかった⁉】

佐藤尚之(さとう なおゆき)さん

コミュニケーション・ディレクター。

1961年東京生まれ。著書に「ファンベース」(ちくま新書)、「明日の広告」(アスキー新書)など。また“さとなお”の名前で「うまひゃひゃさぬきうどん」(光文社文庫)、「沖縄やぎ地獄」(角川文庫)、「沖縄上手な旅ごはん」(文藝春秋)、「極楽おいしい二泊三日」(文藝春秋)などがある。

2018年にアニサキスアレルギーになって外食や旅に行けなくなり生活がガラリと変わる。一汁一菜を毎日作ってインスタグラムにアップもしている。

facebook:http://www.facebook.com/satonao

instagram:https://www.instagram.com/satonao310/

一汁一菜instagram:https://www.instagram.com/enjoy_ichiju_issai

note:https://note.com/satonao310/

稲垣えみ子(いながき えみこ)さん

1965年愛知県生まれ。元朝日新聞記者。原発事故後に始めた「超節電生活」や、50歳で会社を早期退職したことを機に、都内の築50年のワンルームマンションで、「夫なし、子なし、冷蔵庫なし、ガス契約なし」の楽しく閉じていく人生を模索中。著書に『魂の退社』『人生はどこでもドア』『老後とピアノ』『家事か地獄か』など。

instagram: https://www.instagram.com/inagakiem

文/中村 円

撮影/小島沙緒理

稲垣えみ子さんの『家事か地獄か』という凄まじい題名の本を読んだのは2年前だったか。

いや、違うな。読んでない。新刊ですぐ買ってからしばらく置いといたんだった。

買ったは買ったけどしばらく手が伸びなかった。ちゃんと読んだのはごく最近。一汁一菜を1年ほど続けて、自然と家事もするようになってしばらく経ってから「あ、そういえばこの本、題名に怯えてまだ読んでなかったんだ」と気づいてしっかり読んだ。

そして「いま読んでよかったな」とそのとき思った。当時読んでいたら「べき論」に引っ張られちゃってたかもしれない。でもいまなら大丈夫。だって「共感しかない」もん。「おんなじ考え」だもん、と。読んでそう思った。

今日、ようやくお会いできる。

でもね、わりと緊張したんです。稲垣さんのほうが一歩も二歩も先を行ってる感じがしすぎて。まぁでも杞憂に終わった。とんでもなく楽しかった。

そんな対談です。ぜひ読んでみてください。

家族が個々に家事をする。お母さんばかりが担うのをやめて自分のことは自分でやろう! って私は主張しています。それを実践されているさとなおさんに感動して!(稲垣)

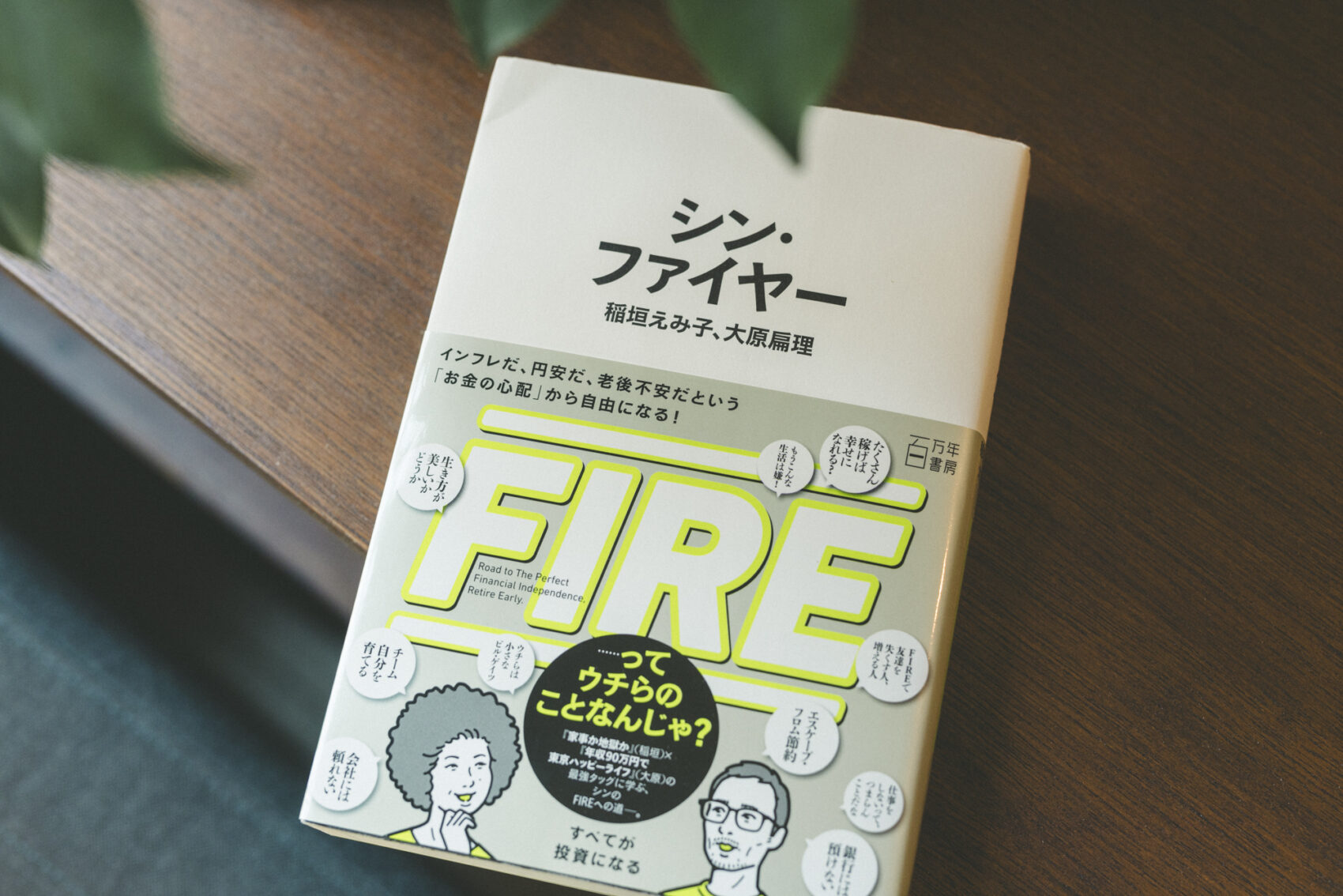

佐藤尚之さん(以下、さとなお):本日はよろしくお願いいたします。僕、稲垣さんの本、ほぼ読んでいるんですが、最新刊『シン・ファイヤー』(稲垣えみ子さん、大原扁理さんの共著)もすごく共感しました。

稲垣えみ子さん(以下、稲垣):『シン・ファイヤー』には、みんなが自分で自分の家事をできるようになれば、お金に振り回されず本当に自由な人生が送れるよっていう思いを書きました。結局今の世の中の生きづらさって、女性が主に背負うような形で家事を分担しているからなんじゃないの!? って思うんですよ。分担をやめて自分のご飯は自分で作ろう、自分の着たものは自分で洗おうと。それがみんなの人生を救うんだと。でもそう主張すると、周囲では「主張はわかるけど、それは無理」って全員に言われるんですよ。

さとなお:全員ですか(笑)。僕はすごくよくわかるんだけどなぁ。もはやそういう主張をすること自体がアナーキスト的なんでしょうね。

稲垣:そうなんですよ。アナーキストですよね。でも今回、対談のお話をいただいて、「ジリメン」の過去の連載を読ませていただいたときに、私の主張どおりのことを本当にやっている人がいる! ということにすごい驚いて、うれしかった。家族が個々に家事をするスタイルにしたことが「すごくよかった」っておっしゃっていることにすごく感動して。やればできるじゃねえか、と(笑)。

さとなお:男のほうがむしろ、稲垣さんの主張を受け入れやすいかもしれませんね。まだ家事は未開拓地で、地面が白い人が多いから。

稲垣:真っ白な地図に、自分が好きに絵を描く。

さとなお:僕は、家事が自分自身の「営み」になってから、「これも自分でできるじゃん」「あれも自分でできるじゃん」っていう喜びの感覚があるんです。いままであまりやってこなかったせいなのかもしれないけど。

稲垣:おおそれは素晴らしい! でも確かに女性はそうストレートにはいかないかもしれません。女性は当たり前に「家族全員の家事を担う」という損な役回りを引き受けていて、だからそのことに負担や疑問を抱いている人は少なくないんだけれど、じゃあ自分だけが引き受けるのをやめて、家族全員が自分のこと自分でやればいいよねと言われてしまうと、現実に家族ひとりひとりの顔を思い浮かべて、「いやいや絶対無理!!」「説得工作も含めて面倒臭さすぎる!」「台所がメチャクチャに!」とかなるからなんだと思うんです。現実的じゃない、って思ってしまうんですよね。大プロジェクトを一から作り直さなきゃいけない、みたいな。

さとなお:女性の家事は、家族のためという側面が強い、ということですよね。

稲垣:そうです。たとえば「今日のごはん、何作ろう?」というときに、女性は自分のことは置いておいて、「子どもが好きだからあれにしよう」とか思っていますよね。

さとなお:なるほど。そこに「自分」はないんですか?

稲垣:自分が何を食べたいということは、よほど体調が悪いとかでなければ、多分優先順位は低いと思います。

さとなお:食事だけでなく、他の家事でも「自分以外の人」が占める割合が多い?

稲垣:そうですね。自分が(何を食べたいとか、やりたい)よりも「仕方ない」が習慣化して、共依存みたいになってしまっていると思います。最初は「(ほかの家族が)やってくれないから」からやらざるを得ないんだけど、それを続けていくと、だんだん家事をやることが自分のアイデンティティにもなっていく。それで、毎日毎日世界のごちそうを作ってインスタにアップしたりする人が出てきて、それを見て「自分ももっとやらなきゃ」って思ったりする人も出てきて・・。

さとなお:なるほど。主婦ってアイデンティティが保ちにくい側面もあるんですかね。

稲垣:専業主婦だけでじゃなく、働いていてもそうですよ。働いているからこそ、家のことを手抜きしていると自分も思いたくないし、人にも家族にも言われたくないっていうのがあって、がんばっちゃう人が多い気がします。

家族の食事を「分担」から「分活」に変えたら、急速に気持ちが独立化して、初めて暮らしが「営み」になりました(さとなおさん)

さとなお:いま僕の家は完全に(食事や家事が)バラバラなんです。

稲垣:それ、すごいですね。いや実際「一人一家事」を提案しているんですけど、私は独身で一人暮らしだし、本当にやってる人って初めて見たんですよ(笑)。ご家族は最初どういう反応でしたか?

さとなお:僕の場合は特殊なんですけどね。7年前に突然僕が食物アレルギーになって家族と同じものが食べられなくなった。僕に合わせてくれようとすると、食卓に出せないものが多すぎる。で、しばらくは僕に合わせてくれる食事だったのだけど、「それでは申し訳ない、食事を分けよう」って提案して食事を別にしたら、家族の基本的な結びつきと言われる「食事をいっしょにする」という行事がなくなったわけです。

ふたりで別々のものを食べるようになると、キッチンが混むんですよ(笑)。お互いに違うものを作るから、お互いが少しずつ邪魔になる。なので、料理の時間が分かれてくるんです。そうなるとだんだんと同じ時間に食事をすることも減り、たまたま同じ時間に食べていても食べているものが全然違うということになる。

稲垣:同じものを食べていないと、家族の関係性って変わりますか?

さとなお:変わりますね。たとえば、家族みんながどんな生活をしていても朝食だけはなんとなく集まる、みたいなのってあるじゃないですか。そういう集合感がなくなります。客観的に聞くとさみしい感じに聞こえるかもしれないけど、そういう感じでもないんだなぁ。

稲垣:確かにさみしい感じにも聞こえますけど、そうじゃないと。

さとなお:違いますね。逆に豊かというか、独立して生きている生物が同じ空間にいる感じ。まぁ余分に作っちゃったときはシェアしたりするんだけど、基本的にお互い自分のものだけ作るようになった。……となってくると、次は掃除がそうなってくるんです。自然と。

なんか、自分のまわりの掃除は自分でする感じで。以前からやるべきだとは思っていましたけど、なんでしょうね、料理が「分担」から「分活」になってくると、急にほかの家事も分活化してくる。

稲垣:おもしろーい。どうしてですかね? 料理は同じものを食べられないからでしょうけど掃除はそういう理由じゃないですよね。

さとなお:共有感がなくなるんでしょうね。シェアという感覚が一番強いのが食事で、その一番強いところが崩れるとなんか全体に共有感とか分担感がなくなってくるんです。もちろん、おしゃべりとかはしますけどね。仲が悪いわけではないんですよ。ただ、急に気持ちが独立しました。お互いに独立した「個」がいっしょに住んでいる感じ。

稲垣:ほうほう! まあ共有とか分担とかいうと言葉はいいですけど、実際は丸投げっていうか押しつけですからね(笑)。それが、押しつけから自立へと! 掃除とか片づけとか、自分で「当然やるべきだ」という気持ちになってくるんですか?

さとなお:べき論ではなく、気がついたらやってるんです。一人暮らしのときみたいに急にそこが「自分の家」になった感覚。

稲垣:「お殿様」じゃなくなって(笑)?

さとなお:そうそう。お殿様じゃなくなる(笑)。「やってもらう」っていう意識がなくなったんですよ。「汚れているな」って思ったら自分で掃除するし。たとえば「料理は作ってもらったから、片づけは僕ね」みたいな分担感ももうない。基本、気がついた方がやる。自分でやるけど、相手がやることもある。分担ではなくてね。お互いそんな感じです。

稲垣:「自分のことは自分で」が当たり前になった感じですか?

さとなお:当たり前になりましたね。妻はどう思っているかわからないけど、基本はそうなったと感じています。たとえばトイレも自分で掃除するようになったけど、「掃除したよ」とか報告しない。

稲垣:それは当たり前だから?

さとなお:「自分の家」になったからかな。初めて。

稲垣:わーそれは面白い。一般的に男の人って、家では殿様ですよね。まあ家庭で一番の王様は子どもだけど(笑)。でもそれって言い換えれば「お客さん」なんですよね。自分の家じゃない。で、それは本当はヤバいことなんだけど、現実には男の人も、多分子供も、その方が楽ちんだと思っている。殿様も、王様も「当然お母さんやるよね」って思っていて、それを女の人が手放すよって言ってしてしまうと「損する」って思う気がします。ジリメンを読んでいる人も、さとなおさんがしている”営み“を「なんでそんな損なことを」って思ってる人が絶対いると思うんですよ。

さとなお:そうかもしれませんね。

稲垣:で、そういう人を代表して聞くんですけど、がまんしてやっているという意識はありませんか。

さとなお:ないですね。誰かのためではないですからね。自分で作らないと食べられませんから。で、誰もやってくれない状況になってようやく気づいたわけです。今まで何も営んでいなかったな、と。「暮らしを継続していくための『日々の営み』とは何か」ということも今まで何もわかってなかったんだな、と。

出して、しまって……家事は出し入れの連続。習慣化することで、家事ができるようになっていきますよね(さとなおさん)

さとなお:外の仕事ってなんでも「積み上げ」じゃないですか。経験や業績を積み上げていく。でも内の仕事って、何かを出して、しまって、出して、しまって、を繰り返す。積み上がんない。でもそれって「営み」ですよね。特に昭和世代の男女って、外が男で内が女で、って分けていた部分があるので、この辺の感覚が決定的に違っていたんじゃないか、って思い始めました。

僕たち男性はそういう「営み」がよくわかってないから、道具でも何でも出しっぱなしで、「次使うからいいじゃないか」ってしまわなかったりする。でも女性は違うんだなぁ、と。そういう意味で、ボクも「営み」がわかってなかったし、自立もしていなかったと痛感しましたね。それって、人としてどうなんだ? とすごく考えるようになりました。そのころ稲垣さんの著書『家事か地獄か』を読んだんです。この本ってそういうことが書いてありますよね?

稲垣:はい、まさにそういうことが書いてあります。

さとなお:分担をやめようとか、一人一家事とか、そういう稲垣さんの言葉が何の違和感もなく入ってきました。なんか料理本みてても「家族においしいと言われたい」みたいな文脈が多いじゃないですか。でも僕は自分のための料理だから「おいしい」と誰も言ってくれない。淡々と作って、淡々と食べて、淡々と洗って、淡々としまって……を毎日繰り返す。

そういう地味さって苦しくなる人もいるかと思うんですけど、料理を一汁一菜に絞るとかインスタとかに(料理画像を)上げるとかして自分のモチベを保って食事作りを続けられる工夫をして、だんだん習慣化したあたりからなんか楽しくなってきたんです。なんていうんですかね。人生に家事というピースがはまってきた感じ。

稲垣:うんうん、営みってリズムなんですよね。拍。調子が取れてリズムに乗れるようになると、トントンって全体の流れができて、調子が良くなってくる。

さとなお:まさにそう! 料理を作って食べて片づけて、お風呂を洗って入って、そういうリズムができると、もう分担がどうとかいう話ではなくなってくる。自分でやった方が気持ちいいんです。出してしまって、出してしまって……それが営みですよね。

稲垣:営みのリズムは心臓の鼓動のような話で、それが日々を生きていく後押しになるのに、その価値が何も認識されていない。積み上げていくことだけが評価されていて、(営みのリズムは)無駄なもので、なんならロボットにやらせろ的なことになっているじゃないですか。

さとなお:認識されていませんよね。「それって退屈なんじゃない?」って。こんなに楽しいのに。

最後に残る楽しみは家事。小さな楽しみを知っていると、人生は楽しくなります(稲垣さん)

稲垣:家事の流れやリズムがすごく大事だと思ったのは、うちの父を見ていてなんですけど、母が亡くなって10年近く、父はひとり暮らしをしていて、あの年代の人でそれはすごく立派だとも思います。買い物が好きなので、できあいのものを買ってきたりしてあれこれやっていますが、リズムにまではなっていないんですよね。

さとなお:10年やっていれば、それなりなんじゃないですか?

稲垣:そうですね。ちゃんと朝早く起きて家事をやっているから、それなりのリズムはできている気はします。そこはすごーく立派です。でも、日々の営みとして料理をしてきた人って、「タケノコのシーズンだ」とか、「栗が出てきた」とか、季節が変わることで背中を押されるようなところがあるじゃないですか。たとえ現役を引退して世間に評価されるようなことがなくなっても、ちゃんと自然の変化が自分の背中を押してくれて、生きるリズムを作ってくれる。「生きがい」とか難しいことをいわなくても、自然の流れに背中を押されて、自分はやるべきことをやればよし。今の私はそんな感覚があって、その推進力にずいぶん助けられている気がするんです。でも父はそこまでの感覚はないですね。買い物のモチベーションは「安いか高いか」だけ。まあそれはそれでいいんですけど、それだと何か限界がある気がするんですね。

さとなお:ほかに楽しみはあるのかな?

稲垣:父は趣味もあって、学生時代の友達とも会ったりしていましたけど。それもだんだんみんな足が悪くなったりして、できなくなっていくんですよ。そうなったとき、最後に残るのは家事しかないんです。

さとなお:外の楽しみが内に戻ってくるというか。最初から自分の内に楽しみを持っていれば楽しいですね。

稲垣:逆に言えば、それがないと苦しい。身についていれば家事は楽しいことなのに、身についていないと、それまで人がやってくれていたことを、自分でやらなければいけない、という苦しいことになってしまう。

さとなお:そこは大事だなぁ。広告代理店勤務時代、広告で「あっち(外)が楽しい」って言いすぎたかもしれない(笑)

稲垣:バブルもあったし、経済が上り調子の時って、誰に言われなくてもみんなそうなっちゃうんだと思うんです。でも上り坂の時代が終わって、さらに長生きの時代になって、それってつまり、お金とか権力とかに頼らずに、日常の中にある当たり前の小さいものが楽しいってことに気づかないと自動的に不幸になる時代だと思うんです。私、「おいしい」って言葉も好きじゃないなんですけど、おいしいかどうかって、究極どうでもよくないですか? 今日もごはんを食べられたね、ということがただただ幸せですよね。なのに、「おいしい」の反対語って「まずい」。まずいってすごく下品じゃないですか?

さとなお:よくわかります。下品です。毎日作っていてそう思う。

稲垣:それをあまつさえ自分の母親が作ってくれたものに、「まずい」とかいう殿様や王様がいるわけですよ。それって結局、もう何重にも自分で自分を不幸にする勘違いで。だって自分で自分の食べたいものを作る力もなく、作っていただいたものに感謝することもできない。そんなメンタリティーでいると、お金も権力も無くなったらストレートに不幸のどん底です。これからの時代を生きるのは本当にきついと思う。日常の中の小さな営みに楽しみがあるということを知っているかどうかで決定的な違いが出るんですよ。

さとなお:家事ができるって決定的なメリットですよね。

稲垣:うちの父は健気にがんばっているけれど、ときどき「もう早くお迎えが来てほしい」って。それは脅しではなくて、なんのために生きているのかがわからなくなってくるってことだと思うんですよね。

さとなお:最近僕もリズムというか、日常の小さな営みの楽しみがわかってきて、昔なら京都とかハワイとか大喜びで飛んでいっていたのだけれど、最近は日常のリズムが崩れるのがいやで、出張とか旅行とかあまり行きたくない。

稲垣:わかります! リズムを崩したくないですよね。そこが最大の幸せだから。調子が崩れることがストレス。人ってここまで変われるんだなって自分でも思います(笑)。

江戸時代的に暮らしてみたら、爆発的に選択肢が広がりました(稲垣さん)

さとなお:稲垣さんが、こういう暮らしを始めたきっかけは?

稲垣さん:「冷蔵庫やめた」(※)っていうのが決定的で、そこからまず食生活が激変しました。その影響は大きかったですね。食生活が変わるって、まさに人生が変わりませんか?

※稲垣さんは新聞記者時代に起きた東日本大震災の原発事故をきっかけに電気をほぼ使わない生活をスタート。冷蔵庫やエアコン、掃除機などの家電製品をほとんど持たない生活を続けている。

さとなお:食事って毎日毎日3回ありますからね。生活も生き方も変わりますよね。

稲垣:冷蔵庫をやめたときは、本当に自分でもどうなるか全くわからなかったんです。もちろん周りにそんなことやってる人は誰もいないし。で、切羽詰まってあれこれ考えて、参考にしたのが電気のない時代の人、つまり江戸時代の人の暮らしだったんです。

さとなお:ちょっとイベントちっくなワクワクはあったんですか?

稲垣:前代未聞のチャレンジですからね。不安の一方で、ワクワクはありました。

さとなお:(冷蔵庫をやめて、電気を極力使いませんという)世間的アピールっぽいところはありました? 世間の生き方の逆張りみたいな。

稲垣:いや、最初はFacebookで仲間内に言った程度でひっそり始めたんで。それに当時は冷蔵庫の電源を抜いただけだったんで、また無理だったら電源を入れりゃあいい、死ぬわけじゃないと。でもただそれだけのことでもやってみたら何がよかったって、買い物ができなくなったことです。

さとなお:それは冷蔵庫に保存できないから?

稲垣:そう。それまでみたいに、スーパーに行ってカゴに無造作に放り込むことができなくなった。っていうかそもそもカゴを使えないんですよ。その日に食べるものしか買えないと、そうなるんです。今まで数千円とか払っていたのが200円とか300円になって、そうか、自分が食べていくために本当に必要なお金って、毎日数百円程度だったんだ! って。それは本当に大発見でした。今まで、たくさんお給料をもらっていて、それでもまだ足りないとすら思っていたんですけど、いやいやこんなにたくさんの給料、いらなくない? って急に。

それまでずっと、大きな会社に必死に背伸びをしてしがみついてきて、会社の高い要求に応えられない自分は本当にだめだと思いつつ、そうして頂いた高いお給料で素敵なお店に行ける自分にアイデンティティを見出してもいて、要するに会社にしがみついていないと生きていけないと思っていたんです。でもそれが、一日数百円で過ごせることに気づいてしまった。そしたらめちゃくちゃ自由ですよね。どうやったって生きていけるじゃんと。人生の選択肢が爆発的に広がったんです。

さとなお:わかるなぁ…。僕も50歳のときに会社を辞めたんですけど、一回最低限の生活をしてみようと思って半年くらいやってみたんですよ。そしたらだいたい1日1000円でいけると思った。なんだ1か月3万円で生きていけるならどうとでもやっていけるじゃないか、と独立に自信もつき、急に世界が広がりました。

稲垣:わー全く同じですね。それがまさに自立ってことだと思うんです。

「自立」は“自分の出し入れがわかる”ことです(稲垣さん)

稲垣:みんな、いっぱい稼ぐことが「自立」だと思っているじゃないですか。でも自立って自分の出し入れのバランスがわかること。自分に本当に必要なものが何で、それはどうすれば満たされるかを知っていることなんですよね。自分は冷蔵庫をやめて、そのことに初めて気づいたんです。

さとなお:ですよね。とてもよくわかります。

稲垣:そう考えると、「これだけやれば満たされる」っていうレベルが低い人ほど自由なんだってこともわかってくる。だって「年収1億ないと無理」っていう人は、超不自由じゃないですか。無理のレベルが高すぎです。でも、結構いますよそういう人。

さとなお:結構いますよね。(『シン・ファイヤー』の稲垣さんの共著者の)大原さんは年収90万円ですもんね。でも僕も90万円で十分いけると思うな。

稲垣:で、「90万でいける」っていう人は家事をやっている人なんですよ。家事ができるって、自分の手で自分の幸せを作り出せるってことだから。90万円で食べていけると思える人は最強です。しかも、自分で作る最高の食事で。

さとなお:自分で作ると自然と健康的な“いい食事”になるから、病気にもならないですからね。ボク、コロナもインフルも結局一回も罹らなかった。

稲垣:一汁一菜生活をしていると、ダイエットとも無縁じゃないですか?

さとなお:無縁すぎますね。

稲垣:世間の人ってダイエットに多大なるお金と労力と、情報を得るための時間をかけていて、さらに敗北感までついてくるという・・。

さとなお:毎回ほぼ負けますからね。

稲垣:でも毎日同じものを食べているとそれがない。何しろ内容がワンパターンだから「おなかがいっぱい」という感覚が身についてくるんです。そうすると自然に「ごちそうさま」と言える。でも、毎日違うものを食べていると、もうお腹がいっぱいでも「あと一口食べたい」ってならないですか。

さとなお:なりますなります。不思議ですよね。一汁一菜やってると最低限の量でお腹いっぱいになるのに、外食だと急に「もっと」ってなります。

あと、量もだけど、外食が多かったころは、実は何を食べているかの実感もなかった。加工されすぎていたせいかもしれません。今はみそ汁に何が入っているか全部わかる上に、味の混ざり合いや構造もわかる。野菜を通してちょっと地球とのつながりを感じたりもします。

「ジリメン」の反響は、女性からが多かった。「よくぞ言ってくれました」と。そして、「自分も自立していなかったことに気づいた」って(さとなおさん)

稲垣:「ジリメン」の連載の反響はいかがでしたか?

さとなお:女性の反応がすごく多いですね。「よくぞ言ってくださいました」的な。「そういえばそうだって気づきました」っていうのも多い。いままで当たり前と思っていたことが崩れるのだと思います。男性陣からは「そうだね、わかるよ」って穏やかな反応が多いかな。反応くれる男性は、ですけど。

稲垣:反感はなかったですか。

さとなお:反感はないですね。

稲垣:ご自分でやってらっしゃいますからね。

さとなお:自分でやってる上での経験を語ってるだけですからね。たまに「オレ、すごくやってるよ」って張り合ってくる人もいるんです。でもよくよく聞いてみると、料理だけで家事とかはやってない。週末に凝った料理を作るだけで「オレ、ジリメンだよ」って。違うんだけどなあ、それ。

稲垣:その差はすごく大きなところですね。でも、じゃあ女性がみんな自立しているのかというと、そこも考えなきゃいけないところだと思うんです。女性はそもそも自分のために料理を作っていなくて、他人の自立を下で支えるばっかりなので、自分にとって本当に必要なものは何なのかを考える隙間がない。

さとなお:他人を支えることが生きがいだったり、アイデンティティだったり。

稲垣:「自分のためだけの家事をやって」って急に言われても、気持ちの持っていき場に困る人もいると思います。

さとなお:家事スキルは持っているけど、自立していないということですかね。確かにうちの妻も、自分のためだけの料理を作るようになって、なんだか変わったんですよね。

稲垣:料理が?

さとなお:料理はすごい簡略化になりましたね。自分のためだけの超簡略版になった。そして土日もバンバン出かけるようになっちゃって。

稲垣:じゃあ原因は明らかですね。今までは夫の世話が気になって自分の要求は後回しだったってことなんじゃ?

さとなお:そうかもしれません。「こんなんで、私が死んだらどうするの?」とか言ってましたからね。「家庭」に負担感はあったのだと思います。それが外れて、今は常に飛び回ってます。僕はもう彼女が今どこに行っているのかもよくわからない(笑)。

稲垣:本当に自立だ!

さとなお:こっちが自分のことを自分でやるようになって、彼女も自然と自立したんでしょうね。

稲垣:それはほんとに、いいお話ですね。

さとなお:今、妻はトレランで山ばっかり行っていますね。道の駅で野菜を買ってくることはあるけど、お土産ではなくて自分のため。「よかったらあなたも料理に使ってもいいよ」って言ってはくれますが。

【宣言篇】Vol.1「もしかしてオレ、「自立」していなかった!?

【社会問題篇1】vol.2浜田敬子×佐藤尚之対談「ジリメン」は社会問題を解決する(前編)

【社会問題篇2】vol.3浜田敬子×佐藤尚之対談「ジリメン」は社会問題を解決する(後編)

【料理篇4】vol.8 自炊料理家/山口祐加×佐藤尚之対談「おいしさ」を求めるとジリメン料理は続かない!

【料理篇5】vol9.順天堂大学医学部教授/小林弘幸×佐藤尚之対談 先生、一汁一菜で栄養は足りてますか?

【掃除洗濯篇】vol.10 「家事えもん」こと松橋周太呂×佐藤尚之対談「ジリメンの掃除洗濯」は極限までシンプルに!