2040年には、1971年から1974年に生まれた団塊ジュニア世代層が65歳を超え、全人口に占める高齢者の割合が35%に達する。単身世帯の割合は約40%、その半数近くが高齢の単身者、さらに、その半数近くが男性高齢者の単身者、ということに。それだけの数の高齢単身男性の多くが「生活面で自立していない」としたら……。

「男の自立とは?」という大きな問題に気づいたコミュニケーション・ディレクター佐藤尚之さんの連載第二回はジャーナリストの浜田敬子さんとの対談。妻からの視点も織り込みながら厳しくも実のあるジリメン対談となりました。

●今回初めての方はぜひvol.1をご一読いただければと思います!

「ジリメンのススメ vol.1 もしかしてオレ、自立してなかった⁉」

浜田敬子(はまだ けいこ)さん

ジャーナリスト

1989年に朝日新聞社に入社。週刊朝日編集部などを経て、99年からAERA編集部。女性の生き方や職場の問題、国際ニュースなどを中心に取材。AERA副編集長を経て2014年に編集長に就任。2017年3月末で朝日新聞社を退社し、アメリ発の経済メディアBusiness Insiderの日本版を統括編集長として立ち上げる。2020年末に退任し、フリーランスのジャーナリストに。2022年8月に一般社団法人デジタル・ジャーナリスト育成機構を設立。2022年度ソーシャルジャーナリスト賞受賞。「羽鳥慎一モーニングショー」「サンデーモーニング」などのコメンテーターを務める。主な著書に『働く女子と罪悪感』『男性中心企業の終焉』『いいね!ボタンを押す前に』(共著)など。

佐藤尚之(さとう なおゆき)さん

コミュニケーション・ディレクター。1961年東京生まれ。著書に「ファンベース」(ちくま新書)、「明日の広告」(アスキー新書)など。また“さとなお”の名前で「うまひゃひゃさぬきうどん」(光文社文庫)、「沖縄やぎ地獄」(角川文庫)、「沖縄上手な旅ごはん」(文藝春秋)、「極楽おいしい二泊三日」(文藝春秋)などがある。

2018年にアニサキスアレルギーになって外食や旅に行けなくなり生活がガラリと変わる。一汁一菜を毎日作ってインスタグラムにアップもしている。

facebook

http://www.facebook.com/satonao

instagram

https://www.instagram.com/satonao310/

一汁一菜instagram

https://www.instagram.com/enjoy_ichiju_issai

note

https://note.com/satonao310/

撮影/原幹和(一汁一菜画像以外)

文/小林みどり

ジリメン。自立している男性。

連載一回目では、ジリメンになることの意味と意義を、ボク、つまり男性視点で書いていったわけだけど、第二回目の今回は、『働く女子と罪悪感』『男性中心企業の終焉』などの著書がある浜田敬子さんをお招きして、女性視点で「男の自立」、そして社会問題とのつながりについて語っていただこうと思います。―佐藤尚之

「ふと、オレって今まで自立していなかった? って気づいたんです」(さとなおさん)

「どんだけ妻に依存していたのかと」(さとなおさん)

佐藤尚之さん(以下、さとなお):元々のきっかけはアニサキス・アレルギーになったことでした。6年前のある夜にレストランで鯖のマリネを食べてアナフィラキシー・ショックを起こし、死ぬ寸前までいったんです。

そこから食生活ががらりと変わりました。海の魚介類はほぼすべて、そして魚介出汁も魚介エキスも食べられない食物アレルギーなので、鮨や刺身や焼き魚、煮魚だけでなく、汁そばや汁うどん、鍋物などもダメ。出汁を使う味噌汁や和え物もダメ。加工品や惣菜も魚介エキスを使っていることが多いのでNG。そうなると外食や旅はほとんど難しくなるし、家庭での食事も大きく変わります。

食べ歩きの本を5冊くらい書いたりレストランガイドを主宰していたくらい食が好きだったので、ほとんど欝になって閉じ籠もって暮らすようになったんですが、そのころは毎日の食事は妻に頼っていました。妻がいろいろ工夫して作ってくれていたんですね。でも結局二人で話し合って食事を別にしようと決めました。妻にこの制限が厳しい食生活につきあい続けてもらうのも、毎回の食事を工夫してもらうのも、どんどん申し訳なくなっていき、メンタルが削られるようになってきた。それでボクは自分の食事を自分で用意することになったんです。

浜田敬子さん(以下、浜田):病気がきっかけだったんですね。

さとなお:そうなんです。昭和男子で食事を自分で作っている男性って、単身赴任や一人暮らし、病気などのきっかけがある人が多い気がします。

で、最初はサラダに凝ったり時短スパイスカレーにはまったりミキサーで野菜ジュースを作ったり、いろんなことをしてたんですけど、なんか続かなかったんですよ。1ヶ月くらいは頑張るんだけどそのうち飽きる。習慣にならない。毎日の「営み」にならなかったんです。

そして試行錯誤の末に辿りついたのが「一汁一菜」でした。主食である玄米、野菜たっぷり味噌汁の一汁、そして納豆やゆで卵、鶏肉などの一菜ですね。

これがまったく食べ飽きなかった。そして作り飽きなかった。だからそこに落ち着きました。なんでしょうね、昔から食べ慣れている以上に、なんか「日本人の原点」みたいなものを感じました。本当に食べ飽きないし満足度も高い。地味だけど滋味溢れる感じで、食べ終わってから「はぁ〜」ってため息つくくらい充足感がある。あ、ちなみに味噌汁に魚介出汁は使いません。天然醸造のいいお味噌を使うと出汁を取らなくても十分おいしいんです。

こうして一汁一菜にしてからは料理が習慣となり、約1年、800食以上続いています。毎日2食以上作っている計算になりますね。

浜田:はい、さとなおさんのインスタ見てます。いつもおいしそうだなって思ってます(笑)

https://www.instagram.com/enjoy_ichiju_issai

さとなお:見ていただいているんですね。ありがとうございます(笑) そうやって一汁一菜を毎日2~3食作り続けて、だいたい半年、400食を越えたあたりから自然とキッチンに立てるようになりました。

それまでは「面倒臭いなぁ」とか「さて、やらなくちゃ」って感じのワンクッションが入って重たい腰を上げてたんですが、だんだん息を吸うようにキッチンに立てるようになった。「営み」になってきたんですね。こういうのってある程度習慣にしないとムリなんですよね。なんか筋トレとか基礎練に似てる感覚がありました。

そうなると手も自然に動き出すし、冷蔵庫の中身も無意識にマネージメントができるようになっていきました。野菜とか腐らせることもなくなりました。そういうことがだんだん感覚で分かってくるのが400食くらいかなぁと感じています。で、400食目くらいにお恥ずかしいことにふと気づいたわけです。あれ? オレって今まで自立してなかったのかも?って。

もちろん経済的に家にお金を入れているし、子供も含め家族が食べていけるのはボクが経済的に動いているからだという自負はありましたけど、人生的、家庭的、生活的に自立していなかったんじゃないかという疑問にぶち当たったわけです。齢63にして。

で、その視点であらためて生活を見直してみると、いかに妻に依存していたか、初めて気づいたんです。

「口では進歩的なことを言いながら、家庭内でジェンダーギャップを肯定していたんです」(さとなおさん)

さとなお:食物アレルギーにならなかったら、たぶん今でも気がつかなかったなぁと思います。食器洗いとゴミ出し、時々の掃除などを免罪符にして「家事分担してるよね」って顔をしていたと思うんですね。でも実は分担ではない。お互い自立している人同士が持ち合うのが分担であって、かつての僕の場合「依存」です。しかも、どこかに食器洗いを「してあげている」という意識が残っていたと思います。依存よりもタチが悪い。

浜田:だいたいの夫はオレはやってるんだ感を出しますからね。

さとなお:やってるんだ、と。やってあげてるんだ、と。

浜田:それね。妻側から見ると、ものすごく腹立つパターン(笑)

さとなお:ですよね(笑) でもそれに気がついてないんですよ。たとえばゴミ出ししてると言いながらゴミの曜日をいつまでたっても覚えない。そういうのがね、タチが悪いなと。

浜田:そうなんですよ。まったくやらない人なら文句も言えるんですけど、中途半端にやってる人は妙なやってる感を出すので、こちらが仕事が忙しくて家事ができない時などプレッシャーをかけてくる。

うちの夫は娘が生まれた18年前に3ヶ月育休もとり、私が出張のときは食事も作るし娘のお弁当も作ります。それはそれで随分助かっています。出張時に食事の心配はしなくていいですし。でも、お醤油の補充までは気が回らない。だから出張前に無くなりそうだなと思うものは補充しておかなくてはいけないんですよね。料理や洗濯など名前がある家事はできるんですけど、家庭のマネージができないよね。娘の模試のお金をいつまでに払い込まなくちゃいけないとか、保護者会の日程を把握するとか、いわゆる“名もなき家事”までは気が回らないんです。

さとなお:ボクもこれまで、家庭や生活に対して主体性を持とうなんて思ってこなかったです。

浜田:それは、家庭にお邪魔しているみたいな感覚ですか?

さとなお:お邪魔というか、依存、寄生、従属ですね。主体は妻にあって、お願いされたらやる。やらないで済むならやらない(笑)

浜田:やってもらったとき、「ありがとう」は言ってました?

さとなお:あー、それはさすがに言ってましたね。

浜田:それだけでも素晴らしいですよ。うちの夫はむしろ自分の方が家事をしているつもりなので、「ありがとう」はないです。「ありがとう」があるだけでもだいぶ違うと思うんです。依存している自覚があるということだから。専業主婦であろうと働いていようと、家事育児の負担は、当事者意識が強い方がより感じると思います。

さとなお:それまで僕も外に向かって、女性はもっと社会に出たほうがいいとか、女性ってすごい優秀じゃん?とか、女性に理解があるようなことを言ってきたんです。でもね、自分が家庭内で妻に依存しているということは、消極的にジェンダーバイアス(性別に基づく固定観念や偏見)を肯定しているに等しい。だって、家事育児は女性がするものだっていう前提の上に立って、結局は女性たちの足を引っ張っていたわけですから。

男性が自立していないことが、社会問題の根っこに

「性別役割分業の意識が、職場に進出してきてしまうんですよ」(浜田さん)

浜田:社会の足を引っ張っているのは僕たちだとおっしゃったのは、本当にそう思います。社会や職場内のジェンダー平等が進まない背景には性別役割分業意識があって、会社の中でも、性別によって与えられる仕事や機会が異なるなど、性別役割分業の意識が家庭で収まらず、会社にまで持ち込まれる。

たとえば、女性にお茶をいれてと言う職場はいまだにあるし、たとえ正社員でも、男性は難易度の高い仕事や花形の部署、女性は補助的な仕事やメインからはずれた部署にいる。もしくは専門性を高めるという名の元に、ずっと同じ仕事ばかりさせられている。そういった無意識の刷り込みがジョブローテーションを固定化させてしまい、女性が男性と同じ機会を与えられず経験値を積めなくなり、本来持っている能力を発揮できず、どんどんスキル格差もついていく。結果管理職にもなかなかなれず、賃金の格差にもつながる。加えて、家庭では家事育児の負担が重すぎるので、職場で今以上の責任も負いにくい。だから、管理職を打診されても今の状態ではちょっと無理ですって躊躇してしまう。根っこはすべて根深い性別役割分業意識にあると思っています。

さとなお:耳が痛いですね。本当にそう思います。生活面での男の自立という身近かつ小さな問題が、実は社会的にすごく大きな問題になっているのではないかって。

「性別役割分業の意識は災害時の避難所でも問題です」(浜田さん)

浜田:能登の震災のあと、ある団体が避難所にアンケートをとったんです。そうしたら、女性たちには不満の声があったことがわかっています。炊き出しはなんでいつも女性たちだけがするのかと。

さとなお:ああ、そういうときに問題が表に出てくるんですね。

浜田:そうなんですよ。性別の役割分業みたいなものが、平時以上に有事のときも現れる。これはキツイですよね。もちろん男性は力仕事などしていると言うけれど、でも毎日三度三度の食事を作るのはすごく大変。トイレの掃除なども女性がしているケースが多いのでは。東日本大震災の時に明らかになったのは、避難所の運営が男性に偏っているということでした。なぜなら運営を担う中心が地域の自治会のケースが多いから。地方ほど自治会の上層部メンバーは男性が多いんですよね。

そうなると、必要な物資なども男性目線で決められてしまい、女性の下着や生理用品がない、トイレが暗くて危険な場所にあるなどの問題に気づきにくい。あれから10年以上かけて、やっと「男性中心では避難所で女性や子供に不都合なことが起こるので、地域の防災を考えるメンバーに必ず女性を入れてください」と言われていますね。この7月に能登に取材に行ったのですが、ある地域の避難所では、引退した看護師の方たちや地域の子ども食堂の運営をしていた女性たちが仕切ってうまくいったという話を聴きました。避難所は「暮らし」なんで、女性のほうが生活の細かいことに目が行きますよね。

さとなお:確かに男性にしかできない力仕事も多いですが、四六時中ではなくて、わりと避難所で男性はぷらぷらしてることが多いですね。女性は子育てや介護を主体的にやってきた人も多いから、子どもや高齢者のちょっとした不調なども、たぶん女性の方が気づきやすいのでしょう。ふだんの生活の中でたとえば子どもの食物アレルギーなんかにも向き合っている人がいるから、炊き出しでもその辺もよく気がついてくれる。逆に男性は他人の持病などを気遣う発想がない人も多いと感じます。

自立することで、自分に対する“ケア”という意識が生まれてくるんじゃないかな」(さとなおさん)

浜田:男性の生活能力がないというのは、女性に対しての負の影響も大きいけれど、男性にとっての負の影響も大きいと思っているんです。男性学の研究をしてらっしゃる方の本を読むと、家事育児のスキルや能力は、いわゆる「ケア」の問題に結びつくと。たいていの家庭のケアに関する労働は女性が無償でやっているわけですが、ケアの意識は自分にも向くわけですよ、自分を大事にするという。健康とか、日々の食事とか。

さとなお:「ご自愛」ですね。

浜田:そう。自分の食事や体のことを考え家族のこともケアする。そうしないと、たとえば熟年離婚や卒婚のように家族から捨てられてしまう。そして自分の健康を害してしまう。妻に先立たれた男性が早死にするというデータもありますよね。だからケア能力は自分自身のためにも必要だと言われてるんです。

さとなお:僕は今60代ですけど、僕の世代、もうちょっと下の世代もそうかな、とにかく「スポ根」なんですよ。スポーツ根性系のマンガやアニメの影響がとても強い。這いずってでもがんばれ! 風邪なんかで休むな! チームの勝利第一だ! みたいな空気があって。ある種の「利他」なんですけどね。自分をケアすることに対するうしろめたさというか二の次感があるんですよね。

浜田:ああ、ケアする男性に対して、おまえ男のくせに、みたいな。

さとなお:そう。そのうえ男性って「セルフ・ネグレクト感」をあえて周りに見せる方が格好いいというような意識もあるんです。無頼に憧れるし、大酒飲みにも憧れる。二日酔いでボサボサ頭のだらしない恰好で来るのがちょっとカッコいいみたいなところが昭和生まれの上の方にはある(笑)。

浜田:どうしたら、自分も家族も職場の人も大事にする、ケアする人が評価されるように変わっていけるんでしょうか。若い人はだいぶ変わってきているようですが。

さとなお:若い男性はお肌のケアもしていますよね。自愛の象徴的な部分だと思ってます。ボクが思うに、ひとりひとりが自立することで、自分に対するケアという意識が生まれてくるんじゃないかな、と。自分を養う、自分を慈しむ、ということを日常的にしないと、ケア意識は生まれにくいと思います。まずは自分へのケアがあって、その上での利他。自分を大事にすることが先にあって、他人のケアもやる。この「まず自分のケア」という意識を育むには「毎日自分を養う」ということを一定期間経験しないと難しい気がしますね。

「20代30代の男性は、同性の先輩や上司からのプレッシャーに生きづらさを感じているんです」(浜田さん)

浜田:フェイスブックの役員であるシェリル・サンドバーグさんが書いた『リーン・イン』(日本経済新聞出版)という本に影響を受けた日本の組織Lean In Tokyoが、20代から50代くらいの男性たちにとったアンケートがあります。会社の中で生きづらさを感じていますか? という質問に対して、20代30代と、50代が生きづらさを感じていたんですね。まあ、50代男性は分かりますよね、会社に居場所がなくなるという。

さとなお:ミッドライフ・クライシスもあるし、とても大変な年代ですね。

浜田:そうですね。で、20代30代はというと、男だからというプレッシャーの生きづらさを感じています。男性だから休日出勤も長時間労働も厭わずしなくちゃいけないとか、出世に野心的でなければいけないとか、そういう同性の先輩や上司からのプレッシャーが嫌だと。そんな悪影響、もうやめてー! っと叫びたくなる(笑)

さとなお:上司的立場もやってきたボクが言うのもなんですが、そのプレッシャー、たぶん相当キツイだろうなぁ(笑)

浜田:中学で男子も家庭科必修になって少し意識が変わってきて、高校では女子の制服にパンツを導入しようと署名活動するような世代なんですよ。なのに、せっかくそこで育ってきたのに会社に入ってゼロリセットされちゃう。本当にもったいないと思うんです。

年代によって違う価値観

「価値観の狭間にいる今の40代が、一番厳しいと思う」(浜田さん)

さとなお:ボク、いろいろなボランティア団体を経験してきたんですけど、一番困るのが「現役時代に組織で偉かった人」なんですよね。「個」に戻れてない人が本当に多いんです。会社時代の名刺を配ったり、「〇〇で役員をしていました」とか自己紹介しちゃう。そして命令ばかりして自分からは動かない。そういうのをたくさん見て、早めに会社をやめて「個」に戻ったほうがいいなと50歳で退職したんです。組織を離れて個に戻ると世間の風の強さもよく分かる。

浜田:人にモノをお願いすることがどれだけ大変かとか。それができないと、リタイア後に家の中でいきなり妻に何かをお願いすることもできないですよね。偉そうにやってたら。

さとなお:お願いならまだいいんですけど、ボランティアでもちょっと手伝っただけで「やってあげた」みたいな、不思議な上から目線を見せてくるんですよね。

浜田:後輩の40代の女性たちは、すごく苦しそうですよ。今の40代位はまだ妻は専業主婦でも働いていても、男性の価値観が変わっていないので残業し放題、家事育児は妻にお任せという人が多い。そんな男性社会で育てられた40代男性には上の世代の価値観が再生されてしまっている。それで妻が働いているケースが本当に厳しそうです。「おまえが好きで働いているんだから、家のことがちゃんとできる範囲内で働け」なんて平気で言いますからね。あるいは、中には妻と家事育児の分担をしている人もいますが、そういう男性に対して保育園のお迎えで早く帰りますというと、同僚や上司から冷たい視線が送られる。それが今の40代が置かれている現状ですよ。

「中学で家庭科が男子も必修になったのは1993年。ここがひとつのターニングポイントな気がします」(さとなおさん)

さとなお:調べてわかったんですが、中学で家庭科が男子も必修になったのは1993年なんです。学校にもよりますが、それまでは男子は中学で家庭科を習ってこなかった。そのとき中一だった人は1980年生まれで今44歳ですね。この辺がジェンダー意識の分水嶺な気がします。たかが学校教育とはいえ、意外と大きな境目ではないかと。

浜田:だいたい40歳前後ですよね。私は「38度線」と呼んでいるんですけど、自立しない男性の価値観が40代くらいまでの男性に再生産されちゃってるんですよね。

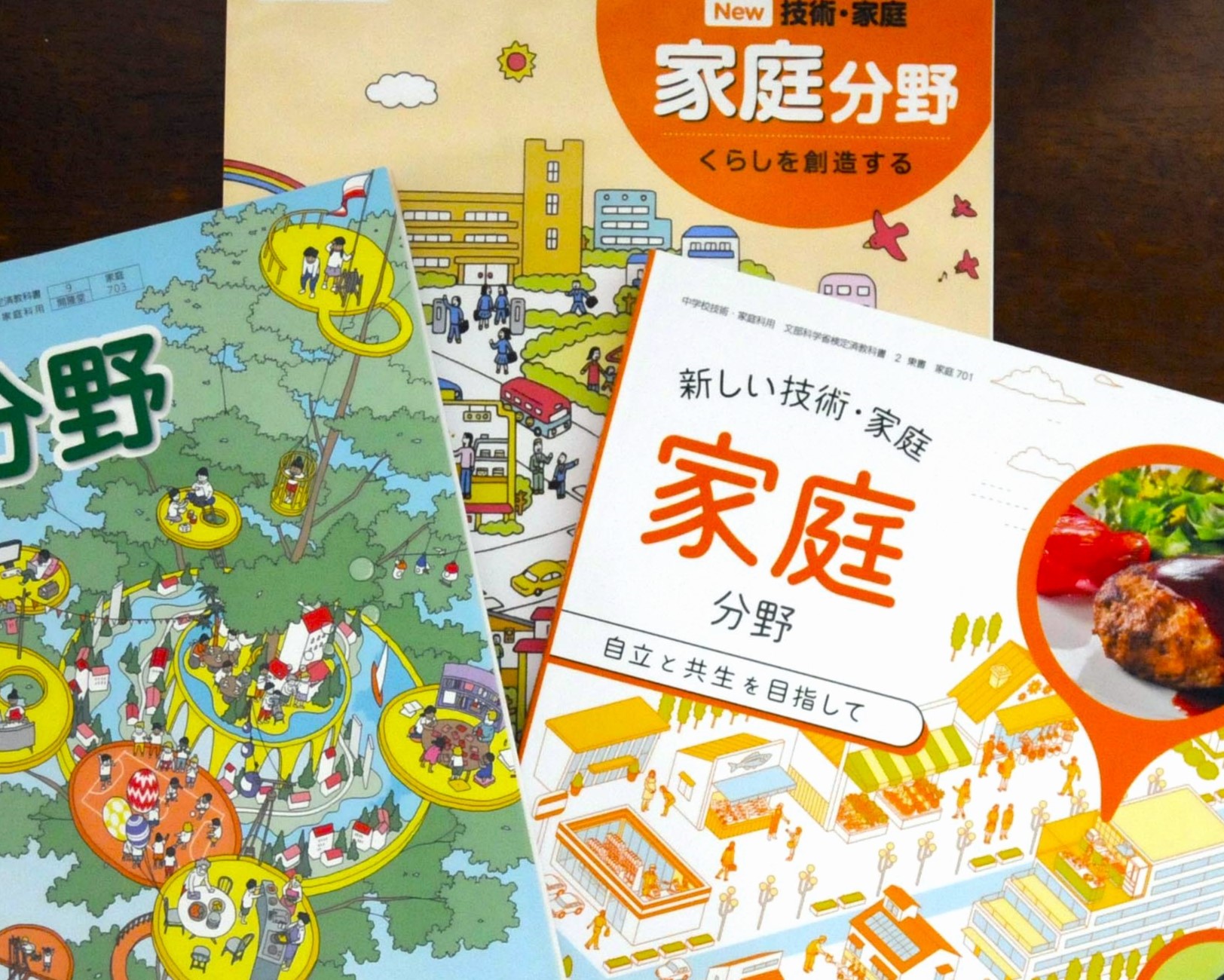

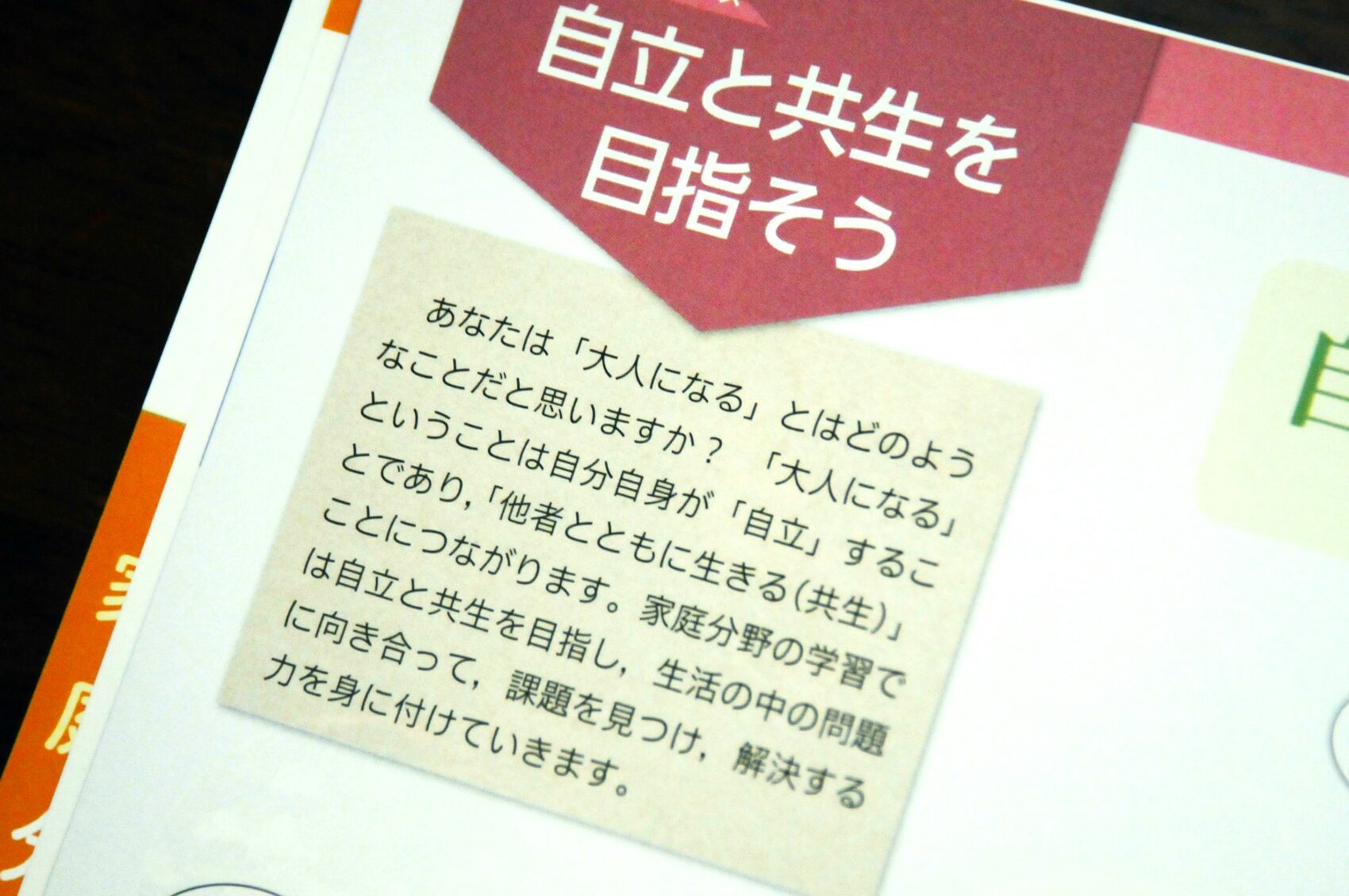

さとなお:現行の中学校の、ある家庭科の教科書の表紙に『自立と共生を目指して』って大きく書いてあるんです。

浜田:男性も生活で自分のことができることを、自立と言っていると。

さとなお:そうなんです。そして意外と分厚い教科書なんですよ。料理の基本から暮らし全般、お金、老人とのコミュニケーション、地域との関わりとかまで言及してある。そういうことを中一から何十時間も教わっている人は価値観もかなり違ってきますよね。

浜田:そもそも男女で分けていたのがよくないと思っていて。女子は家庭科、男子は技術。そこで無意識の性別役割分業を刷り込まれるわけですから。女子だってDIY必要じゃないですか、電球の付け替えとか。だから男子にも女子にも、家庭科と技術の両方が必要だと思うんですよね。

「妻のキャリアを意識する30代男性。時代は代替わりしてきているんです」(浜田さん)

浜田:私の古巣の新聞社は本当にヒエラルキーの厳しい男性中心の会社ですけれど、それでも今の若い男性の意識は変わってきているんですよね。転勤が嫌で、花形の部署にいた30代男性が相次いで退職したと聞いています。妻も働いていて子供がいたら単身赴任にならざるを得ない、すると妻に家事育児の負担が偏り、妻のキャリアに影響が出るからと、転勤のない企業に転職したそうなんです。

その話を聞いた時、時代は少しずつだけれど変わってきているなと思いました。この男性たちの意識をどうか潰さないでほしいと切に願っています。

さとなお:いい方向に行ってますよね。家族に迷惑をかけるから転勤は嫌だと。

浜田:そう、家族のために、ってね。

さとなお:そして妻のキャリアにも影響が出るというところに、もう一歩踏み込んでいるのがとてもいいですよね。考えてみれば当たり前の話なんです。でもボクたちの世代は頭のどこかで「そんな身内のことで自分のキャリアを棒に振るなんて」って思っていたかもしれないなって。頭のどこかで「男のキャリアの方が大事」「家庭の犠牲はある程度は仕方ない」みたいな思いこみがあったのではないかって。そういう価値観の同世代の男性が、今でも会社の幹部クラスにいそうですよね。

家庭内での自立。男女で認識に違いが

「共働き家庭でも、妻と夫の家事育児負担は8:2」(浜田さん)

浜田:家事を担う男性が増えているとは思います。でもね、名もなき家事をやっていない。

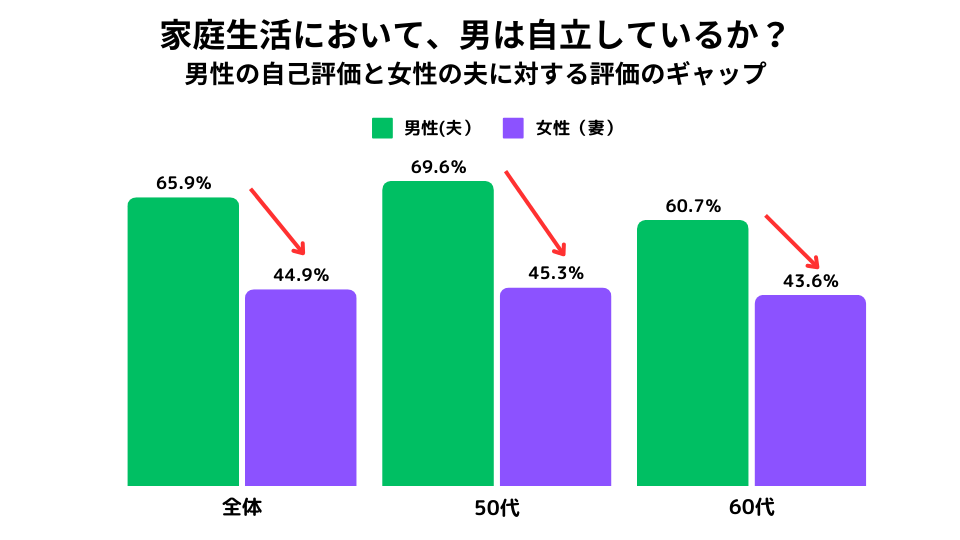

さとなお:オレンジページの調査でも、男性は「自分は自立している」と思ってるんだけど女性からは男性が自立しているとは見えない、と。

浜田:男性がやっていると思っている家事はごくごく一部で、料理を作る、お風呂を洗う、ゴミを出す、みたいな名前がついているものしかやっていないですよね。家事育児には名前がついていないものがたくさんあって、それをみんな女性が負担しているんです。

私が『アエラ』にいた頃、女性の部員たちが夫に家事育児をやってもらえなくてすごく苦しんでいたので、家事育児を全部表に書き出してみましょうとやったんです。そうしたら、日々の細々したことが100個あった。それをね、100マス算みたいにして付録につけたんですよ。どちらがどれだけやってるか色分けしてみましょうって。そうしたら、だいたい8:2とか9:1だったんです。共働きだからオレ家事に協力しているっていう家庭でも。専業主婦の家庭では10:0に近い。

さとなお:なるほど。そこまで差が出ちゃうんですね。名前がついていない家事って本当にたくさんあるってやってみてようやく気付いたところがあります。

浜田:コロナの前までは、共働きでも10:0という家庭もあったと思います。でもコロナで夫婦ともにリモートになると、夫の目の前で妻が煮物作りながら会議してたりするのを目にするから、保育園のお迎えくらいは行くかとなった家庭もあるし、逆に夫がいるから昼ごはんも作らなくちゃいけなくなって大変だっていう家庭も。でも、スーパーに夕方に行くと、明らかに子連れのお父さんの姿は増えたなと感じました。

「かつての家父長制の価値観がすごく根深いんだと思う」(浜田さん)

浜田:男性には「家庭内自立+生活自立」をセットで、女性には「経済的自立」を推してるんです。女性はひとりでも生きていけるように稼ぐ。これはすごく大事です。女性がいわゆる「年収の壁」を越えて働かないのは、生活自立ができていない夫に対して家事育児のほとんどを引き受けいるから。さらに夫はオレの扶養の範囲で働けという人も多い。女性がもっと働きたい、稼ぎたいと思っても、押さえつけられてきました。

私の同級生たちは大学を出て総合職で働いていても、結婚や子育て、夫の転勤で辞めざるを得なかった。でもその中で離婚している人も少なくない。いざもう一度働こうと思っても、10年くらいブランクがあるから、正社員での復職は難しいですし、パートやアルバイトでは、自分1人で子どもを育てることはとても厳しい。人生、何が起きるかわからないので、女性には、経済的な自立をすすめているんです。仕事を続けるためにも、夫には生活の自立をしてもらってね、って。そうすると、世帯収入的に安定するからリスクヘッジにもなる。これはみんなのためなんです。

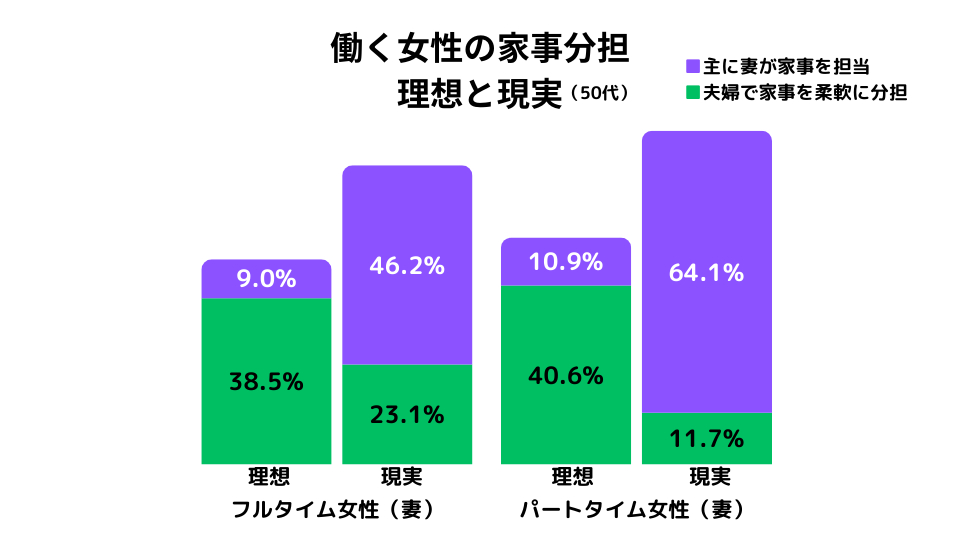

さとなお:オレンジページの調査結果を見ると、同じ働く女性でもフルタイムで働く妻よりも、パートタイムで働く妻のほうが家事負担感が大きい。妻がパートタイムの夫たちも「自分は家事を手伝っている」と申告しているのですが、実際にはフルタイムの妻を持つ夫よりも家事をやっていないようです。もしかしたらパートタイムでの労働を軽く見がちな夫が多いのかもしれないですね。

浜田:そうです。だから最悪です。おまえが好きで働いているんだろ、オレはやめてくれてもいいんだ、だからオレは家事育児は一切しない、そういう条件なら働いてもいいぞと。ひどくないですか? 地方ではもっと働きたいと思っているのに夫が反対するという声をよく聴きます。

根っこには男性が支配的な地位にある「家父長制」があると思っています。そんな夫の意識を変えるのは難しいので、あなたの老後のためにも生活自立をしたほうがいですよ、健康にもなるし、妻に先立たれることもあるのだからと、アプローチの方向を変えるといいですよね。

→後編に続く

「vol.3 佐藤尚之×浜田敬子対談 「ジリメン」は社会問題を解決する 後編】

●「vol.1 もしかしてオレ、自立してなかった⁉」

「ジリメンのススメ」記事一覧

【宣言篇】Vol.1「もしかしてオレ、「自立」していなかった!?

【社会問題篇1】vol.2浜田敬子×佐藤尚之対談「ジリメン」は社会問題を解決する(前編)

【社会問題篇2】vol.3浜田敬子×佐藤尚之対談「ジリメン」は社会問題を解決する(後編)

【料理篇4】vol.8 自炊料理家/山口祐加×佐藤尚之対談「おいしさ」を求めるとジリメン料理は続かない!