タイトル「ジリメン」は「自立した男」という意味です。この場合の自立は経済的な面でのそれではなく、家事一般、自分の身の回りのことは自分でできる、という意味の自立で、佐藤尚之さんの造語です。社会問題化する高齢者の単身世帯、「ジリメン」はその問題の解決に大きく貢献するのでは……。そんなテーマでジャーナリストの浜田敬子さんをお迎えした対談の後編、話はさらに深まり、少子化、医療費の問題解決まで、ジリメンの可能性は解像度を上げていくようです。

●この連載を初めて読む方は、まず【vol.1 もしかしてオレ、「自立」してなかった⁉】をご一読ください。

●浜田敬子さんとの対談(前編)はこちらから。

【 「ジリメン」は社会問題を解決する(前編) 】

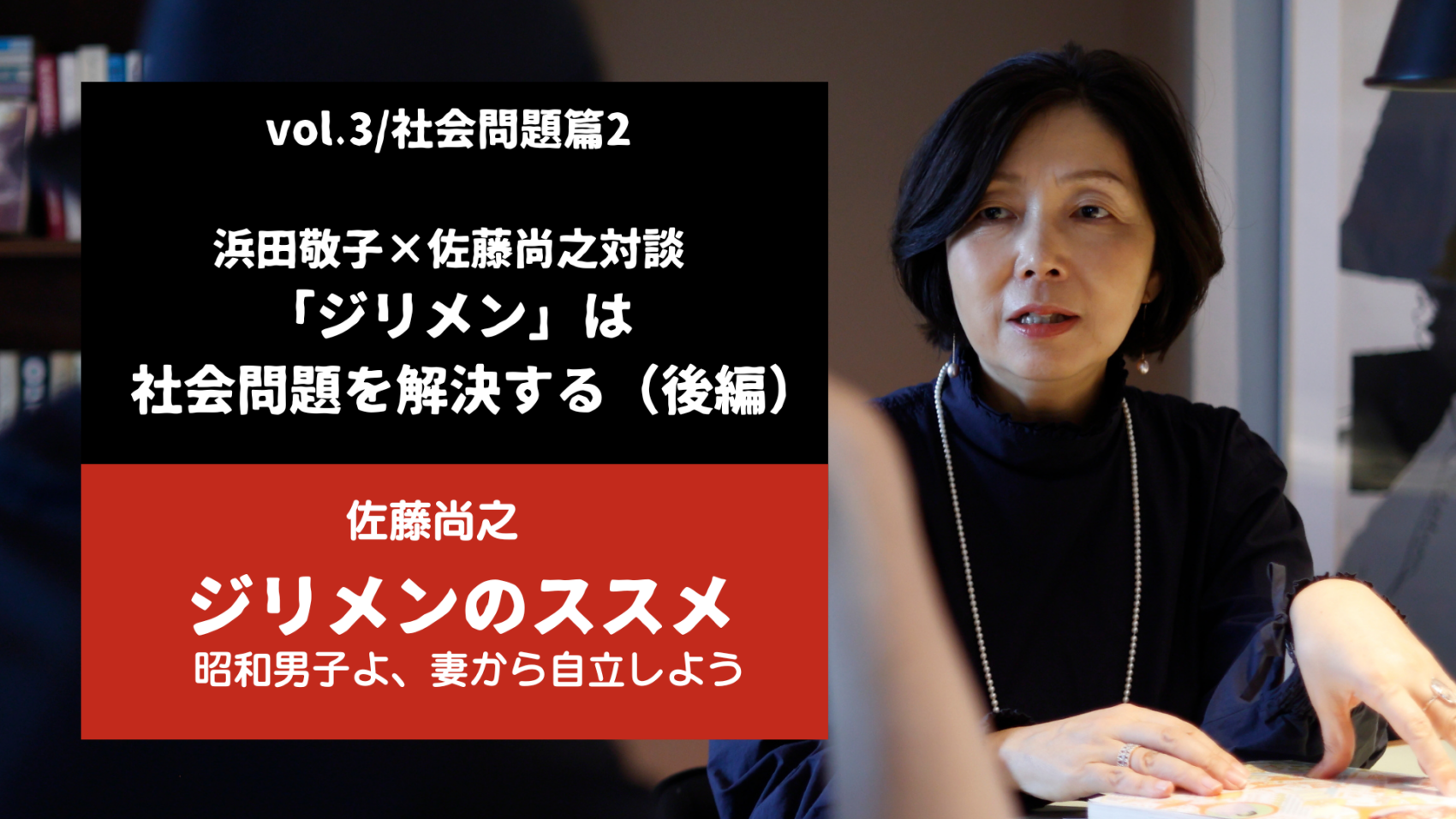

浜田敬子(はまだ けいこ)さん

ジャーナリスト

1989年に朝日新聞社に入社。週刊朝日編集部などを経て、99年からAERA編集部。女性の生き方や職場の問題、国際ニュースなどを中心に取材。AERA副編集長を経て2014年に編集長に就任。2017年3月末で朝日新聞社を退社し、アメリ発の経済メディアBusiness Insiderの日本版を統括編集長として立ち上げる。2020年末に退任し、フリーランスのジャーナリストに。2022年8月に一般社団法人デジタル・ジャーナリスト育成機構を設立。2022年度ソーシャルジャーナリスト賞受賞。「羽鳥慎一モーニングショー」「サンデーモーニング」などのコメンテーターを務める。主な著書に『働く女子と罪悪感』『男性中心企業の終焉』『いいね!ボタンを押す前に』(共著)など。

佐藤尚之(さとう なおゆき)さん

コミュニケーション・ディレクター。1961年東京生まれ。著書に「ファンベース」(ちくま新書)、「明日の広告」(アスキー新書)など。また“さとなお”の名前で「うまひゃひゃさぬきうどん」(光文社文庫)、「沖縄やぎ地獄」(角川文庫)、「沖縄上手な旅ごはん」(文藝春秋)、「極楽おいしい二泊三日」(文藝春秋)などがある。

2018年にアニサキスアレルギーになって外食や旅に行けなくなり生活がガラリと変わる。一汁一菜を毎日作ってインスタグラムにアップもしている。

facebook

http://www.facebook.com/satonao

instagram

https://www.instagram.com/satonao310/

一汁一菜instagram

https://www.instagram.com/enjoy_ichiju_issai

note

https://note.com/satonao310/

撮影/原 幹和

文/小林みどり

一汁一菜で気づいた、男性の家庭内自立のメリット

「一汁一菜で体重が8キロ落ち、スーパーで世界とつながった」(さとなおさん)

浜田敬子(以下浜田):さとなおさんは一汁一菜で家庭内自立をして、何かうれしい発見はありましたか?。

佐藤尚之(以下さとなお):満足度というか、幸福度がかなり上がりましたね。レストランガイドを主宰していたくらい頻繁に外食していたし、いまでも外食は好きですが、なんというか充足感が違います。あんなに外においしいものばかり求めていたのに、自分でも驚きなんですけどね。

あと、玄米と味噌汁の食生活にして半年で体重が8キロ落ちたんですよ。筋肉量を落とさずに脂肪だけが8キロ減。すごくないですか?(笑)

浜田:それは理想的ですね。

さとなお:ご飯は糖質だから太るんじゃないかって思われがちなのだけど、太るのは脂質ですね。三食お米を食べてもこれだけ痩せられる。まぁ野菜たっぷり味噌汁で食物繊維が多いこともあるのでしょうが、もともと太りがちな体質でもお米を食べて痩せたことはちゃんと伝えたい。

さらに、毎食作るようになると規則正しい生活になるんで仕事もはかどります。体に入れるものに意識が向くのでお酒も減りました。そして健診の数値もほぼオールAになりましたね。

浜田:一汁一菜だと自炊なのに毎日の献立を考えなくてもいいというのも、楽だと思いますし。

さとなお:おっしゃる通りです。厳密に言うと一汁一菜の「一菜」は考えるんですが、ほぼ納豆と豆腐と卵料理と鶏肉で回しているので本当にラクです。あとは旬の野菜を切って具沢山味噌汁にするだけですからね。それがこんなに食べ飽きないとは驚きです。

浜田:そう、何時に何を食べるのかが決まっていると、他の予定が立てやすくなりますし、逆にお味噌汁に何を入れようとか、そこであれこれ考えるのは楽しそうです。

さとなお:そうなんです。そして生活がどんどんシンプルになってくるので、逆に変化に敏感になります。具体的に言うとまず「野菜の旬」の変化。野菜の旬が、毎日のスーパーの棚の変化や価格の変化で体感で分かってくる。旬の野菜ほど安くなるなんて、恥ずかしながらいままで知らなかったなぁ。考えたら流通量が増えるから当たり前なんですが、そういうのが体感としてわかってくるのは喜びです。

あと「社会の変化」も体感できますね。「どうしてこの2~3日トマトが高いんだろう?」みたいな方向から社会に接続するのって、毎日の「営み」をしていないとなかなか難しいんです。小麦が高騰しているのはウクライナの戦争につながっているのかな、とか、今まで頭で考えていたことがスーパーで体感できる。スーパーで世界とつながるこの感じ、これも恥ずかしながら新鮮でした。

「規則正しい生活、男性の生活の自立はそこから始まってもいいのでは」(浜田さん)

浜田:では、今一番楽しいことは?

さとなお:これまでは「外」ばかり見てましたけど、少しずつ自分の「内」を見る方向に変わってきたことが楽しいというかおもしろいですね。ちゃんと毎日の生活しているうちに、だんだん自分を慈しむことがわかってきたというか。

浜田:先ほど規則正しい生活になると伺いましたが、男性の自立は、まずそこから始めてもいいかもしれませんね。今こうして語り合っている「自立」は「生活すること」ですものね。暮らしを営むということは同じタスクを毎日継続することで、その継続が心地よくなる側面があると思いますし、それこそが大事なのではと思います。ただ、その境地に男性たちが行けるかどうか、は疑問ですが。彼らはいつも刺激を求めて、外に意識を向けがちですが、実は暮らしのルーティーンは穏やかで楽しくてラクで心地いい。そこに気づいて欲しいです。すると、外の世界もより楽しくなると思うんですよね。

さとなお:ボクなんかはまだその境地に行ったとは言えませんけど、すごく魅力的だと実感でわかってきました。ルーティンの良さとかね。

浜田:男性がいかにその境地に気づいてくれるか、さとなおさんの使命は大きいですね(笑)

さとなお:でも、ミニマリストとか禅にハマるとか、意外と男性が多いんですよ。だから素質は十分にあると感じます。時代的にも全体的に質素な方向になってきてるんで、いい変化が起こるんじゃないかな。おひとり様が多い社会になったときみんながそういう形の自立をしていると、ちょっと「豊か」ですよね。

男の自立は料理から。長続きする秘訣は?

「カレーとパスタとハンバーグは封印して(笑)」(さとなおさん)

浜田:高齢おひとり様世帯というのは、全国の地域にとっても大きな課題ですよね。女性の場合は経済的貧困が課題として大きいですが、男性の場合は食生活の乱れから健康を害すことも多い。だから、各自治体も問題意識をもって男の料理教室を開催するのですが、そこで習う料理が習慣化されずに、一過性のイベントで終わってしまう。だから根本からの大きな変化とはなりにくいという問題があります。これは、なぜだとお思いになりますか?

さとなお:ボクはね、カレーとパスタとハンバーグは封印しろと言いたいんですけど。

浜田:そればかりになっちゃうから?(笑)

さとなお:いえ、自立って「料理を作れるか」ではなくて「料理を作り続けられるか」がポイントだと思うんですね。カレーとかパスタとかハンバーグって、おいしいし楽しいけど趣味の料理で終わっちゃいがちなんですよ。週末の「イベント」とかで終わってしまいがち。「やった感」がある料理って日々の習慣になりにくいんです。「営み」ってもっと地味なものですよね。

もちろんカレーが営みになる人もいるでしょうが、なんかあれって数日持つじゃないですか。そうすると毎食作る習慣につながりにくい。毎日食べ飽きない料理と少し違う気がします。自立って「おいしさ」よりも「楽しさ」よりも「継続」が一番大切だと思います。

浜田:料理教室の料理は「営み」を身につけるための習慣化できる料理ではない、と。

さとなお:そう思いますね。だからボクは圧倒的に味噌汁をオススメしているんです。ラクですよ、味噌汁。毎食食べても食べ飽きない。これ毎日の営みにとってとても重要なことです。そして何でも受け入れてくれる度量がある。これも重要。味噌汁はブラックホールです。どんな具材でも優しく受け入れておいしくしてくれる。こんな懐が深い料理、他にないです。

浜田:お野菜は味噌汁で?

さとなお:そう。具沢山にしてね。味付けは野菜から出る出汁と味噌だけ。もうそれで十分ですよ。天然醸造のお味噌を使えば魚介出汁も必要ない。十分おいしい。

「冷蔵庫はマネージメント、仕事と考える」(さとなおさん)

浜田:男性は、購入した食材を一週間でどう使い切るかみたいな「計画と実践と検証」がうまくはまりそうですよね。仕事でもPDCAサイクル(*)を回す方は多いし、おもしろがって続けそう。

さとなお:そうですね。そういうことを会社で日頃からやっている昭和男子は多いから、冷蔵庫管理をマネージメントと考えるようになれば、男は意外と上手な気がします。というか、なんとなく会社は仕事、家はプライベートみたいに分けている男性が多いけど、キッチンでの「営み」もある種の「仕事」と割り切って考えれば、仕事と同じようにそのうち習慣化するのではないかなぁ。料理教室でちょっと習っただけだと、なんか趣味の範囲を抜けられずだんだんやらなくなりますからね。でも最初のうちだけでもいいから「仕事」だと考えれば、意外と苦もなく続くんじゃないかな。

浜田:高級店での食事体験などをSNSに投稿する男性はたくさんいらっしゃるけど、そうじゃなくて、さとなおさんみたいに毎日自分が作ったお味噌汁の投稿がカッコいい、という気分が醸成されるといいなあ。

さとなお:まあ、カッコいいかどうかはともかく、毎日投稿したりすると継続しますよね。

*PDCAサイクル……Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Action(改善)の頭文字を取った言葉で、品質や生産性の向上、目標達成、業務改善などを行うフレームワーク。

「例外を作らない。毎日の営みにしたいんです」(さとなおさん)

さとなお:あとね、「例外を作らないこと」が継続のコツだと思います。今日は疲れてるからパス、とかやっていると続かない。疲れていても面倒くさくてもとにかく作る。自分の分を自分で作る。たとえば「朝ごはんは何があっても絶対に作る」と決める。どんなに二日酔いでも、どんなに体調悪くても、とにかく作る。熱があっても作る。そのくらい決め事にしないとなかなか継続できません。

浜田:なるほど。一食分なら10分程度でできますものね。

さとなお:一汁一菜なら10分でできます。ごはんはチン。野菜切って味噌汁。あとはパックの納豆でいい。時間がないと思っても、10分で作って10分で食べられます。こういう簡単さ・手軽さが「営み」には必要です。下ごしらえもほぼしないです。ボクは野菜もほとんど洗わないくらいで(笑)

浜田;包丁ではなく、キッチンバサミで切ってもいいのですからね。今とても流行ってるのはワンパンレシピ(フライパンひとつで作れる料理)。男性はワンパンでもいいですよね。

さとなお:十分ですね。でもボクはちょっと否定的で。ワンパンも楽しくなっちゃうから。

浜田:え、楽しくちゃダメですか?

さとなお:いや、もちろんいいんですけど、なんというか、一回楽しいとその次もまたその楽しさを追い求めたりしちゃいませんか? 手間をかけないで魔法のようにこんな料理ができました! とか、楽しいですよね。そういう楽しさは否定しないし、ストイックすぎるのもどうかと思うけど、「営み」って地味なので、まずは地味に慣れるほうがいいとボクは思います。完全に習慣化したあとに「楽しさ」というひと味をつけたほうがいいのではないか、と。まずは一回「営み」にしましょう、と。

「地味な営みを続ける。そうすると習慣になる」(さとなおさん)

さとなお:地味な営みとしての行為をとにかく300食くらい続ける。そうすると習慣になる。あれが足りないから帰りにスーパーへ行こう、時間がないから冷凍のあれを使おう、とか、そういうことが自然と考えられるようになるまでは、そうやって続けた方がいいかな、と思います。

浜田:トレーニングだと思って、まずは300食。

さとなお:そう、トレーニングですね。柔道だったら最初は「受け身」をとにかくくり返そう、というのに近い話かと思います。受け身が無意識に取れるようになってから次に行けって。そのくらい男性は基礎ができていないし習慣にもなっていない。少なくともボクはそうでした。

浜田:欲を言えば、食材の調達や保存管理のマネージメントの段階まで行ってくれると、すごくありがたいですね。

さとなお:その辺は話し合いが必要ですね。つまり男性側がある程度自立してくると……。

浜田:ああ、夫婦で競合する分野が出てきますね。妻側からすれば「私の領域に入ってきた」、と感じてしまう。醤油はコレって決めてたのに、夫がほかのもの買ってきてちょっと気分が悪くなるとか。ただ、話し合いで担当家事を分担しちゃうと、おひとり様になったときにできないことが出てくる。

さとなお:たとえば妻が一週間留守にするとき「あの人、放っておいて大丈夫かしら」って思われているうちは、男は「自立」できてませんよね。

浜田:そうですね、仕事や旅行だけでなくても、入院や他の事情で妻がある期間家を離れるときに自分の自立を考えるきっかけにするとよいのかもしれないですね。実際、自分が出張に行く前に3日分のご飯を作り置きしていく女性たちは多いですよ。本当に大変そう。せめてその3日間を乗り切ることから始めるとか。

さとなお:そうやって作り置きしてくれているのに、妻が留守だと独身気分で毎日飲みに行っちゃったりするんですよね。で、ちょっと傷んでしまったその料理を妻に見つかる……。

浜田:現役世代に必要なのは妻の不在、というきっかけかもしれません。私が居なくても、日常の中で自立のトレーニングを積んでくださいって。

さとなお:最初は「とにかく自分の分の味噌汁だけは自分でつくる」とかでもいいと思います。おかずは最初の頃はコンビニのお惣菜でもいい。パックの納豆だけでもいい。

浜田:魚の干物を焼くとかね。

さとなお:十分です。でも初心者である男性にとってうまく焼くのも意外とハードル高いので(笑)、シラスとかをそのまま食べるだけでもいい。とにかく負荷をできるだけ減らしたほうがいいですね。

誰もが薄々は、将来自分がなるかもしれない“おひとり様”が不安

「私の周囲で多いですよ、卒婚」(浜田さん)

さとなお:今回のオレンジページのアンケート調査では、男性に「自立とはどういうことだと思うか」と聞くと「経済的自立だ」と答える人が多かったんです。でも、アンケートの後半に行くほど回答に揺らぎが感じられる。実は家庭生活で自立したいと思っている男性は多いんじゃないかと。

浜田:やっぱり不安はあると思いますよ。

なとなお:なんとなく感じてますよね。

浜田:私の周りでも「卒婚」は多いですから。50代になって子供が大学を卒業したときに離婚届を出す、というのを最近よく聞きます。もしもそうなったときに、自分が家族から取り残された孤独に加えて、衣食住の生活ができるだろうかという不安。これまで何もやってない男性ほど感じてるのではないかと思います。

「男が自立しないと、医療費的にもかなり問題がある」(さとなおさん)

さとなお:2033年に日本の一世帯あたりの人数は平均1.99人になるみたいです。つまり、ふたりを割る、おひとり様が増えるって話です。で、2050年には一人暮らし高齢男性の約6割は未婚だと。つまり、結婚を一回もしていない。そういう時代がすぐそこです。

多くの人がカップ麺とかお弁当とか居酒屋でとりあえず食事をすませて、不健康な人も増えていく。そうすると医療費的にも相当負担が増えていきます。

浜田:スーパーに夕方行くと、高齢の男性がひとりで買い物している姿が最近すごく多くて。みんなお惣菜買ってますよね、パックご飯とか。

さとなお:そんなに健康に良くないんだけどなあ。

浜田:塩分も濃いですしね。

男性が自立するために、自覚したいこと

「社会の足を引っ張っているのは実は自分かもしれない」(さとなおさん)

さとなお:おひとり様になるかも、という将来の不安も自立のきっかけになるとは思いますが、もうひとつ、「自分が自立できていないことが、実は社会の足を引っ張っているのかもしれない」ということが男性にとって意外と効くというか、かなり刺激的なのではないかと思うんです。プライドが揺さぶられるというか。

浜田:それは男性から男性にしか言えないから、ぜひ言ってほしいです。

さとなお:そうですよね。女性が言うとケンカになる(笑)。だからこのweb連載で男であるボクから投げかけてみようかと思って。

浜田:ぜひお願いします。令和の今でも、これを女性側から男性に言うと、完全対立になってしまう怖れがあるのです。今、ネット上でのミソジニーがすごくて、その主たる人は中高年層の男性、しかもある程度社会的地位のある人と言われています。そういう人たちがネット上で強く女性を攻撃する。おそらく何らかの屈折した感情があるのだと思うんです。自分はこれまで家族を経済的に支えるためにがんばってきたのに、そんな自分がなぜ大事にされないのか、と。

さとなお:ボクも中高年層なのでよくわかります。なんでしょうね、すごく損したという感じはあるかもですね。たとえば学生で言えば、一年のときからあんなにいじめられて下働きしてがんばってきたのに、やっと三年になって先輩面できると思ったら平等だって言われた、みたいな(笑) なんだよ、三年になったら一年をこき使おうと思っていたのに、なんで急に平等になったんだ、みたいな感じがあるのかも。

浜田:そうですよね。本当にそう。

さとなお:まあ損だけじゃないんですけどね。得もたくさんしたんだけど。

浜田:ジェンダーって何ですか? そんなこと急に言わないでほしい、と。これまでも私は、男性たちに優しく丁寧に伝えようと努力して来ましたけど、何も変わらないと感じることが多いので、最近はもうストレートに言うようにしています。でもそうするとかなり強い反発を受ける時もあります。さとなおさん、ぜひ男性を、真の意味で救う方向でお願いします。

さとなお:救うなんて偉そうなことはできないですよ(笑)。自分もぜんぜん出来てなかったから。でも、同年代として、同じ感覚を持つ者として、いっしょに変わっていければいいな、とは思っています。

「生活面で自立していない男性たちの多くは、実はキャリアでも自立していないかも」(浜田さん)

浜田:生活面で自立していない男性たちの多くは、実はキャリアでも自立していないかもしれませんね。会社に入ってからずっと会社の言うがままに来ているから。

さとなお:組織に依存してきた人は多いですよね。

浜田:会社に命じられるままに転勤、長時間労働してきたから。で、50代になって不安感でいっぱいになる。男性の平均寿命は約82歳で、今後は人手不足もあるし老後の生活の不安もあるから、70歳〜75歳まで働く人も多くなる。だから生活面で自立しつつ、同時に人生後半のキャリアもちゃんと自分で考える必要に迫られているのでは。そのためには早期退職で次の道を探す。そして生活は味噌汁(笑)

さとなお:この4月に一般社団法人リタイアメント・コーチング協会というのを作ったんです。リタイア前後の人たちに対するコーチング。いままでの価値観を見直して、これからの生き方を考えるコーチングです。

浜田:対象は50代くらいから?

さとなお:リタイア前後の50代60代ですね。でも40代の人からも相談を受けます。みんな、いままで組織に依存してきてしまった自覚があるんです。それなのにずっと先延ばししてきて、やめる1年くらい前になって急にワタワタする。

浜田:テキストに味噌汁の話を入れたらどうでしょう?(笑) あなたはこれまで生活すべてを妻に依存してましたよねと。そこを見直さないと、家庭でいらないって言われちゃいますよって。そこからなら男性の自立も入りやすい気がする。

さとなお:組織からも家庭からもいらないと言われるなんてつらすぎます(笑)。でも、根っこではすべて繋がっていますよね。

浜田:会社の役職や仕事内容ではなく、自分はこういう人間だ、自分は何がしたいかなど、男性は言葉にすることも苦手ですし、書けない人が多いですよね。

男性の自立に向けての第一歩は

「女性にアドバイスしたい。最初が肝心だから大目に見てあげてください、と」(浜田さん)

浜田:世の女性たちのストレスは、家事そのものが負担というよりも、当事者意識と問題を分かち合ってほしいということなのだと思うんです。子供のお弁当の献立はどうしようとか、学校のプリントに返事をしなくちゃとか、夜残業しながら、子どもの明日のモビール工作に必要なストローなんてこの時間にどこで買えるのか? とかね。そういうの、あなたは一回でも心配したことある?って。

さとなお:耳が痛すぎますね。ただ、やろうとして挫折した男たちもいたと思うんです。あなたがやると逆に時間がかかるから踏み込んでこないでって追い払われたりして。

浜田:2022年に産後パパ育休など男性の育休取得を推進する法改正がされたとき、子育て世代の女性から反対の声があがったんですよ。いるとかえって邪魔だと。でも私は女性たちに伝えたいんです。絶対に最初が肝心だから、大目に見てあげて、と。洗濯物の干し方も、たとえブラジャーのひもが伸びようが、絶対にやってもらったほうがいいと。

最初はできないですよ、それは。夫が作った料理が多少不出来でも、作ってくれるだけでもありがたい。育児も家事も育休中で終わるものじゃなく、むしろ復職してからが大変。男性に育休中に家事育児のスキルを上げてもらうことは後から自分たちを助けます。だけど少しそれには修行期間も必要なんです。さとなおさんだって、できるまで300食でしょう?

さとなお:そう、300食くらいかかりました。だいたい100日くらい。習慣になって息を吸うようにキッチンに立てるようになるまでに約3ヶ月。

浜田:そのくらいはかかるってこと。そこを乗り切れば、あとは絶対にラクだと思うんです。

さとなお:ラクになるし、ボクたちも急にやりがいが出てくるんですよ。主体性が持てるから。サーバントとして従属的かつ他人事だったところから、主体的かつ自分ごとになる。「自分のことを自分で仕切っている感じ」が出てくる。男は仕切りが好きな人が多いんで、なんとなくイキイキしてきますね(笑)

浜田:あー、私は夫と一緒に料理するとき、あれこれ命令してしまっていますね(笑)。

さとなお:3か月我慢してみてください(笑)

浜田:私はけっこう作りたいものが決まっているので、つい夫を助手のように使ってしまって。夫はフラストレーションがたまってるかもしれないですね。

さとなお:助手もラクチンで楽しいんですけど、主体的に仕切る楽しさはまた別物なのは仕事でみんな経験してきたことだと思います。

浜田:なるほど。男性たちも、主体的にできるようになれば楽しくなると。

さとなお:主体的にならないと「教育されてる」感じになっちゃうんで、一回とにかく自分で自主的、自立的にやってみることが大切だと思いますね。それが一汁一菜を一年以上やってみての実感です。

「妻から自立して、妻を自由にしよう」(さとなおさん)

さとなお:ボクは男の立場で男に呼びかけたいと思ってます。このまま行くと社会の足を引っ張ることになる。ジェンダー的にも女性活躍社会的にも進化を妨げることになる。そしてそれを次の世代も見ている、と。ここで我々が変わることが社会的にも時代的にもとても大切なことなのだ、と。

浜田:本当にそうですね。

さとなお:妻から自立して、妻を自由にしよう、と。だいたい今の40代50代60代の女性は、働き手として元気だし、すごいポテンシャルがある。

浜田:人手不足だからすごく重宝されて。

さとなお:40代50代60代の女性が自由に動き回ることによって社会は絶対に活発になるし元気になる。そのためには「男性が生活的に自立する」という一見小さく見えることがとても大きな影響を与える気がするんです。難しい社会課題を議論する前に、まずは自分が自立しない? って。

浜田:30代の男性たちも含めて、働きかけようと?

さとなお:そうですね。若い人も含めて男性全体、いや男性・女性全体で意識が変わることが重要だと思います。女性側の協力もとても重要になりますから。イクメンという言葉で老若男女がその社会課題を意識したように、男性の自立をみんなが考え出すといいなぁと思っています。

「生活的に自立する。それだけで『日本は』『会社は』から『私は』に変わって行くと思う」(さとなおさん)

浜田:以前編集していた『アエラ』時代に、男性にも職場や家族との関係での悩みやプレッシャー、生きづらさもあるだろうと、そういうテーマの特集を企画して、いろいろ仮説を立てて女性記者たちが取材を開始したんです。ところが、取材から帰ってきた全員が異口同音に「男性たちの話はつまらない」と。なぜなら、みんな「私は」と自分を主語に話せないと。「日本は」「会社は」って、主語が大きいって言うんですよ。

さとなお:たしかに主語が大きい……。

浜田:男性はそれができないところにも、苦しさがあるのかなと思うんです。自立するって、まずそこからかなと。いきなり自立というとハードルが高く感じるようであれば、まずは「自分のことを話そう」と。今の時代、お父さんは稼いでさえいればOKという家庭は少ないはずです。自分は家に帰ってもやることがない。なんとなく帰りたくない、だから飲みに行く、そこで話すのは会社の愚痴や上司の悪口………ではなくて、自分の今の悩みなどを率直に正直に誰かと話し共有するところから始めないと、「なぜ自立しなければいけないか」と考えるきっかけが作れない気がするんですよね。

さとなお:僕は今50代以上のコミュニティ『Good Elders』というのを主宰していて、だいたい400人いて男女半々くらい。50代が6割くらいなんですけど、そんなコミュニティを作って場を設けても、女性同士に比べると男性同士って圧倒的に話さないんですよ。弱音も本音もなかなか言わない。そういう話し合える場をつくってもなかなかおしゃべりしないんですよね。やっぱり「私は」という主語に馴れていないからおしゃべりが盛り上がらないのかもしれません。

浜田:どうしたらいいですか。

さとなお:そういうのって急に変わるのは難しいので、まずは簡単な習慣で変えられるところから変わっちゃうのがいいと思うんです。ボクにとってそれは「自立」ですね。生活的に自立する。それだけで「日本は」「会社は」から「私は」に変わって行くと思うんですよね。

オンライン・コミュニティみたいな場も必要かもしれません。ジリメン・コミュニティですね。日々の営みとしての料理を作って、それを男同士で投稿したり自慢したりできる場。居酒屋で日本や会社のことを語り合うのではなくて、「私は」という小さい主語で語り合うような場。そういうコミュニティって、特に会社から離れた男性はほとんど持っていないので、絶対必要かなぁと思っています。

浜田:味噌汁を作り始めると、何の具がおいしかった?とか、会話になりますよね。

さとなお:日本や会社の話にはなりませんよね。味噌の話とか、深いです(笑)

浜田:ワインじゃなくて、味噌(笑)

さとなお:男はね、そのうち手前味噌とか作り出すと思います(笑) 凝り性が多いですからね。味噌ソムリエとかになる人も増えるのではないかな。

浜田:自立は味噌汁から、をキーワードにね。

さとなお:いやホント。日本人は味噌汁があって幸せです。……って、最後に主語が大きくなってしまいましたが(笑)

→次回に続く「vol.4 男性のせい、ばかりではない」

●「vol.1 もしかしてオレ、「自立」してなかった⁉」

「ジリメンのススメ」記事一覧

【宣言篇】Vol.1「もしかしてオレ、「自立」していなかった!?

【社会問題篇1】vol.2浜田敬子×佐藤尚之対談「ジリメン」は社会問題を解決する(前編)

【社会問題篇2】vol.3浜田敬子×佐藤尚之対談「ジリメン」は社会問題を解決する(後編)

【料理篇4】vol.8 自炊料理家/山口祐加×佐藤尚之対談「おいしさ」を求めるとジリメン料理は続かない!

【料理篇5】vol9.順天堂大学医学部教授/小林弘幸×佐藤尚之対談 先生、一汁一菜で栄養は足りてますか?

【掃除洗濯篇】vol.10 「家事えもん」こと松橋周太呂×佐藤尚之対談「ジリメンの掃除洗濯」は極限までシンプルに!