春はうれしい季節であるとともにどことなく切ない記憶も多い季節。麻生さんのお母様が亡くなられたのは春、桜の咲くころでした。そのお母様の思い出とともにあるのが、ちらし寿司。鯛のおぼろを丁寧に煎り付ける、干しシイタケや干瓢を戻して甘辛く煮含める、刻む、薄焼き卵を何枚も作って千切りにし、錦糸卵を作る、茗荷をゆでて甘酢に漬ける、青いお豆をゆでて飾り用にとっておくーこれらこまごまとしたたくさんの仕事をふたりでひとつづつ終え、目にも美しく味わい深いおいしいちらし寿司を作る。錦糸卵の金色の輝きに彩られた美しい話をご一読ください。

著者紹介

麻生要一郎(あそう よういちろう)

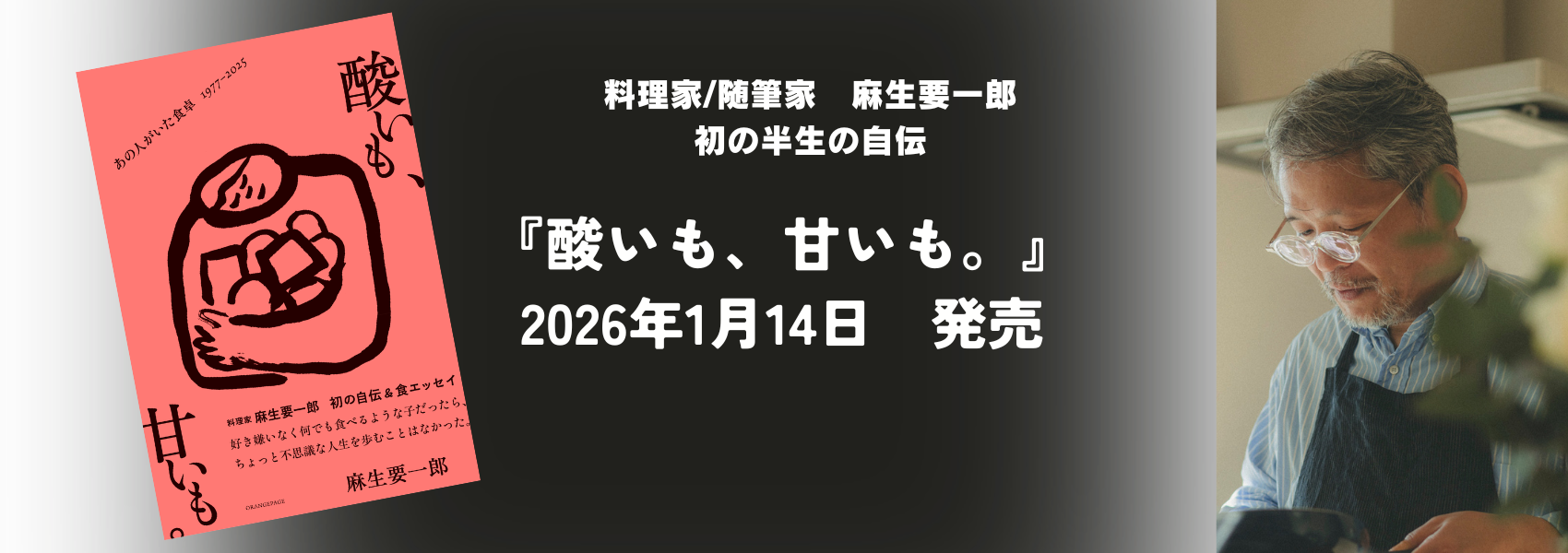

料理家、文筆家。家庭的な味わいのお弁当やケータリングが、他にはないおいしさと評判になり、日々の食事を記録したインスタグラムでも多くのフォロワーを獲得。料理家として活躍しながら自らの経験を綴った、エッセイとレシピの「僕の献立 本日もお疲れ様でした」、「僕のいたわり飯」(光文社)の2冊の著書を刊行。現在は雑誌やウェブサイトで連載も多数。2024年は3冊目の書籍「僕のたべもの日記 365」(光文社)を刊行。また、最新刊は当サイトの連載をまとめ、吉本ばななさんとの対談を掲載した「僕が食べてきた思い出、忘れられない味 私的名店案内22」(オレンジページ)。

麻生要一郎さんのこちらの記事もご一読を!

●「ウェルビーイング100大学インタビュー」麻生要一郎さん

●「料理とわたしのいい関係」麻生要一郎さん

●麻生要一郎「酸いも甘いも ~僕の自伝的たべもの回想~」記事一覧

麻生さんの連載が本になりました。大好評発売中です!

●麻生要一郎「僕が食べてきた思い出、忘れられない味 私的名店案内22」

撮影/小島沙緒理

母が最愛の人を別れの言葉もないまま亡くしたのは、2度目のことだった。

初めは、僕の父親が心筋梗塞で急逝したとき。2度目は、僕の仕事の関係で出会って交際するようになった紳士を亡くしたときのこと。父の時は毅然としていた母だったが、最愛の紳士が亡くなった時には、僕に連絡をしてきた電話口でもしくしく静かに泣いていた。母は籍を入れようという申し出を紳士から受けた時、別れた奥様の子供達に遠慮をして断った。調子が悪くなって紳士が入院した時は、内縁の妻として病院から理解され、付き添っていた。退院した後に突然体調が悪化して、再び救急車で搬送された時には、別な病院だったので、呼び出しは家族に限定、子供達へ連絡が行ったのだ。もちろん、娘達は母の事は知らないし、連絡は来ない。母はその連絡が来ない時も、不安に感じながら過ごしたのだと思う。きっと、その気持ちをチョビには話していただろうと思う。優しく賢いチョビは、母の目をじっと見つめて、身体を擦り寄せて励ましていたに違いない。

母は紳士の葬儀には行かないと、亡くなった時に既に決めていた。会社を経営する彼の葬儀は、あくまで会社の行事であり、個人的な別れの儀式ではないと言うのが母の見解だった。それは行かない口実であったかも知れないが、確かに父の社葬の時だって、個人的な悲しみというよりも、会社の面子をかけたセレモニーであった。しかし悔いが残ってはいけない、葬儀の前に家族に申し入れて、僕も同席の上に面会の機会を得た。挨拶にも出て来なかった娘さんからの「手短にお願いします」というメッセージは、我々の焼香に立ち会ったご主人から伝えられた。僕がカチンと来ている横で、母は表情を1ミリも変えることなく「ありがとうございます」と毅然とした様子でそれに応じていた。顔を覗いて静かに手を合わせて、深々と一礼すると、即座に退散した母の姿に見惚れた。本当は声を上げて、涙が枯れ果てるまで泣きたかったはずである。ここ一番というとき、彼女はもの凄く強いのだ。

僕は、これを機会に母の暮らしの拠点を実家から東京に移そうと考えた。そのことを話そうと、食事に出かけた夜に「私ね、あなたのお荷物になるつもりはないのよ。残りの人生は、誰かの役に立って生きようと思うの。だから心配しないでね。」と言うのである。すっかりと先手を取られてしまった格好になった。母にキッパリと言われてしまったからには、何も口出しは出来ない。社会人経験値の低い母が、一体何をすると言うのだろう。会社で役員を勤めていた経歴は家の仕事だし、モデルの仕事だってそれは随分と若い時のこと。心配するとキリがないけれど、母が僕にそうであったように、一先ず信じて黙って見守るしかない。しばらく経った頃に、あるお寺の総代を務める母の知人の紹介により、高僧のお手伝い役を仰せつかったと言う。

きれい好きな母のこと、それは適職に違いなく、僕は安心した。働き出してどれくらい経ったタイミングだったか忘れたが、僕は母と一緒にご挨拶にお寺へ訪れた。立派なお寺で、博識にして明晰なるご住職。家族のように接してもらっている事が、とても嬉しかったし、ありがたかった。お寺にいらっしゃる大切なお客様をもてなす為に、ちらし寿司を作って欲しいとご住職に依頼をされた。ちょうど僕も実家にいるタイミングだったので、一緒に錦糸卵を焼いたり、干瓢を煮たり、朧を一緒に作った。ご住職とお客様も、とても喜んで下さった事を、今も記憶している。その後に、上機嫌なご住職と一緒にコーヒーを飲んだ時、母があの日「誰かの役に立ちたい」と言った事を、きちんと形に出来たのだと思い嬉しかった。何かを成し遂げた喜び合う様子に、僕はまだどこか馴染めずにいた。それは母とご住職の信頼関係の深さを表しているのだと思えば、とても嬉しいことだった。今も、ご住職とご縁を下さった知人に対して感謝の気持ちでいっぱいである。

春のおもてなしの“ちらし寿司”は、思い出の味。

ちらし寿司

材料(ご飯2.5合分)と下ごしらえ

●真鯛の朧(おぼろ)

真鯛(刺し身用)1さくはゆでて身をほぐし、鍋に入れる。酒、みりん、しょうゆ、砂糖各大さじ1、水100ccを加えて、水分を飛ばすように、焦がさないように、ぱらぱらとと完全にほぐれた状態になるまで煎りつける。

●どんこ煮

どんこ(肉厚の干ししいたけ)中4個は、水で戻してから鍋に入れる。戻し汁、酒、みりん、しょうゆ、砂糖各大さじ1と1/2を加えて、水分がなくなるまで煮る。

●錦糸卵

卵4個は割りほぐす。サラダ油少々を熱したフライパンで、使用する卵焼き器や小型のフライパンなどの大きさにもよるが、卵液を薄く3~6回に分けて流しい入れて焼き卵を作り、長さ5~6㎝の細切りにする。

●干瓢煮

干瓢20gは袋の指示どおりに水で戻す。鍋に入れ、だし汁、酒、みりん、しょうゆ、砂糖各大さじ1を加えて、水けがほぼなくなるまで煮る。

●酢蓮

れんこん1節はスライサーなどで薄切りにして、塩少々を加えた湯で3分茹でる。バットに昆布のだし汁200cc、酢120cc、砂糖大さじ4、塩小さじ1強をよく混ぜ、れんこんを漬ける。

●みょうが

みょうが6本は3分茹でて、酢200cc、砂糖大さじ1を混ぜたものに漬けておく。

●がり

1パック(約45g程度)。着色されていないものが好ましい。

●空豆

3本分のさやをむいて皮ごと茹で、皮から出しておく。

●スナップえんどう

5~6本を茹でておく。

●しそ

青じその葉10枚は、水にさらしてから細く切る。

●柚子の絞り汁

大さじ2。酢橘やかぼすの絞り汁でも

●寿司飯

炊き立てのご飯2.5合に、寿司酢適宜を混ぜる。

作り方

1 下ごしらえをした、どんこ、干瓢、酢蓮の半量、みょうが2本、がりを細かく刻んで、朧の半量と一緒に寿司飯に混ぜてから、柚子の絞り汁も加え、全体をさっくりと混ぜる。

2 飯台にご飯を敷き、残りの酢蓮、朧、空豆、スナップえんどう、錦糸卵、みょうが(半分に切る)、しそをバランスよくのせる。

綺麗に盛り付けられたら、完成です。大切な人と、ぜひ一緒に春の訪れを感じながら、召し上がって下さい。お花見のお弁当にも、ぴったりです。

春の訪れと言えば、母が好きだった虎屋の「御代の春」は、ずっと我が家の定番の味でした。誰かの手土産、自分の為。そして春と言いながら、一年中販売されているのも嬉しいところ。特に“紅”は桜そのものピンク色に、中は白餡の組み合わせ。包みを開ければ、奥ゆかしき春の香りがするような、華やかさがあります。母が亡くなったのは春真っ盛りの頃で、斎場の側には桜川と言う川が流れて、その土手には桜の木が満開に咲いていた日でしたが、雨が振り歩いていく道が桜の絨毯の様でした。

今も、御代の春 紅は、母の遺影の前に備えてあります。今頃、天国で最愛の紳士と一緒に、ちらし寿司と御代の春を食べているに違いない。いつかまた、親子でちらし寿司を作りましょう。その日まで!

→次回に続く「フレンチトーストが名物だった宿」

●麻生要一郎「酸いも甘いも ~僕の自伝的たべもの回想~」記事一覧

麻生さんの連載が本になりました。大好評発売中です!

●麻生要一郎「僕が食べてきた思い出、忘れられない味 私的名店案内22」