食生活はこころとからだを満たして、気分よく歳を重ねるための重要なカギ。

「料理をつくること」は、日々の暮らしの豊かさと深くつながっています。

今回、ご登場いただいた料理家の麻生要一郎さんは、

雑誌やアパレルの撮影現場や舞台、コンサート会場などに届けるお弁当が、

家庭的なおいしさで評判を呼び、レシピにエッセイを交えた単行本も好評。

もともと建設会社の後継ぎだった麻生さんが、料理に携わることになったのは、

さまざまな人とのつながりがあったから。そんな中で培われた料理への思いや、

「誰かのために料理すること」について語っていただきました。

お話をうかがった人/麻生要一郎さん

聞き手/ウェルビーイング勉強家:酒井博基、ウェルビーイング100 byオレンジページ編集長:前田洋子

撮影/原幹和(麻生さん)

文/岩原和子

最初は母に。祖母の料理を見よう見まねで

酒井 麻生さんは昔からお料理が好きで、よく作られていたんですか?

「そうですね。小さい頃、両親が忙しいときなんかに母方の祖父母の家に預けられて、台所で祖母が料理をするのを見ていたら「ちょっと、これ、切ってごらん』って手伝わされて。それが、まぁ嫌じゃなく、一緒にやってるうちになんとなく興味が出てきてね。

小学生のとき、母親の帰りが遅くなったんで、祖母の料理を見よう見まねで一人で作って完結させた、みたいなことが、たぶん最初に料理をしたことですね」

酒井 それは結構、鮮明な記憶なんですね。

「そう。そのときにフライパンの柄の鉄のところでやけどしちゃって、『私が留守の間に火を使ってやけどまでして』って怒られるかなと思ったら、うちの母親はフライパンをやけどしないようなものに買い替えてくれて、『今度からこれでやってね』って(笑)

それからは、両親の帰宅が遅くなったら自分で何か作って食べる、という楽しさのようなものを覚えたんだけど、うちは水戸の建設会社の家だったんで、『男子かくあるべし』みたいなところがね、父親にはあったから、料理が好きとは言えん、と思って(笑)。

なんかこう、自分のことは自分でやる、母親が忙しければちょっと手伝う、みたいな感覚で料理をしていて、そういうのが中学校、高校のときも続いてましたね」

酒井 本格的にお料理を作りだしたのは、いつくらいからですか?

「大学受験で浪人して、父親から海外に行ってみるのもいいんじゃないかと言われて、アメリカに行く準備を進めていた矢先に、父親が亡くなったんです。

それで母親が副社長になって、毎日会社に行くんだけど、そこはもう男の社会だし、本当にくたびれて帰ってくるんですよね。で、なんか貢献できないかなって思って。

母親はわりと家事が完璧な人で、洗濯とか掃除とかはすごくよくできていたから、そこにはつけ入る隙がない。でも料理は毎日やることで、会社から帰ってきたときにごはんがあったら、それはよいんじゃないかと思ったわけですよ。

そこで、ごはんを作ろうと、ある日、買い物に行って料理を作って、お膳に並べて母親を待ってたら、帰ってきて、食べるには食べるんだけど……まぁ、普通はね、美談として、父親が亡くなった家庭で、一人息子がごはんをつくって母親が帰るのを待っていたら、もうそれだけで全部食べられる気持ちになると思うでしょ。

でも、うちの母親はそうじゃなくて、『今日はお昼が遅かったから、まだおなかがいっぱいなの』って、すっと箸を置くんですよ(笑)。

これがおいしくないとか、苦手なのと言うんじゃなくて、何も批判することなく箸を置く。でも、あきらかに何かが好きじゃなかったんだなと思って、自分で食べてみて、これが違ったのかなって、なんかこう改良するみたいなことをやって……というのが、まぁ、料理を日々やるようになった経緯なんだよね。

それで、しばらくして母親ががんになって入院したんだけど、病院の食事も好きじゃないから食べようとしない。でも、食べる意欲があるんであれば、何か食べないと体がもたないから、病院に朝昼晩の食事を全部届けるようにしてね。

そこで何かこう、料理の力って言うんじゃないけど、自分にとっては料理がすごく大切なこと、という実感があって、それも料理が好きになるっていうか、料理するっていいことだなって思えた体験というかで……」

酒井 お母さんの料理に対する反応っていうのは、少しずつ変わっていったんですか?

「そうね、ちょっとずつね。あ、今日は全部食べたとか(笑)、箸は置かなかったけど、あれは食べなかったとか。いろいろ変化があって、やっぱりそれはすごくうれしかった。

たぶん、その頃にできたものだと思うんだけど、料理に対する自分の考え方っていうのは。結局、食べ手がおいしいと思わなければ、全く意味がないと。

俺のレシピおいしいでしょ、っていうのがいわゆる料理人なんだろうけど、おいしいかおいしくないかというのは、気分だとか体調だとかにすごく左右されるものだから、作り手としては一生懸命作るけれど、でも、判断するのは食べ手である、とね」

宿で不特定多数の人に料理を出すのは“自分を洗い出す”いい時間でした

酒井 麻生さんの料理は自己表現とかではなく、心遣いみたいな……。おもしろいですね。

それで、そのあと新島(伊豆諸島のひとつ)に行かれたんですよね。

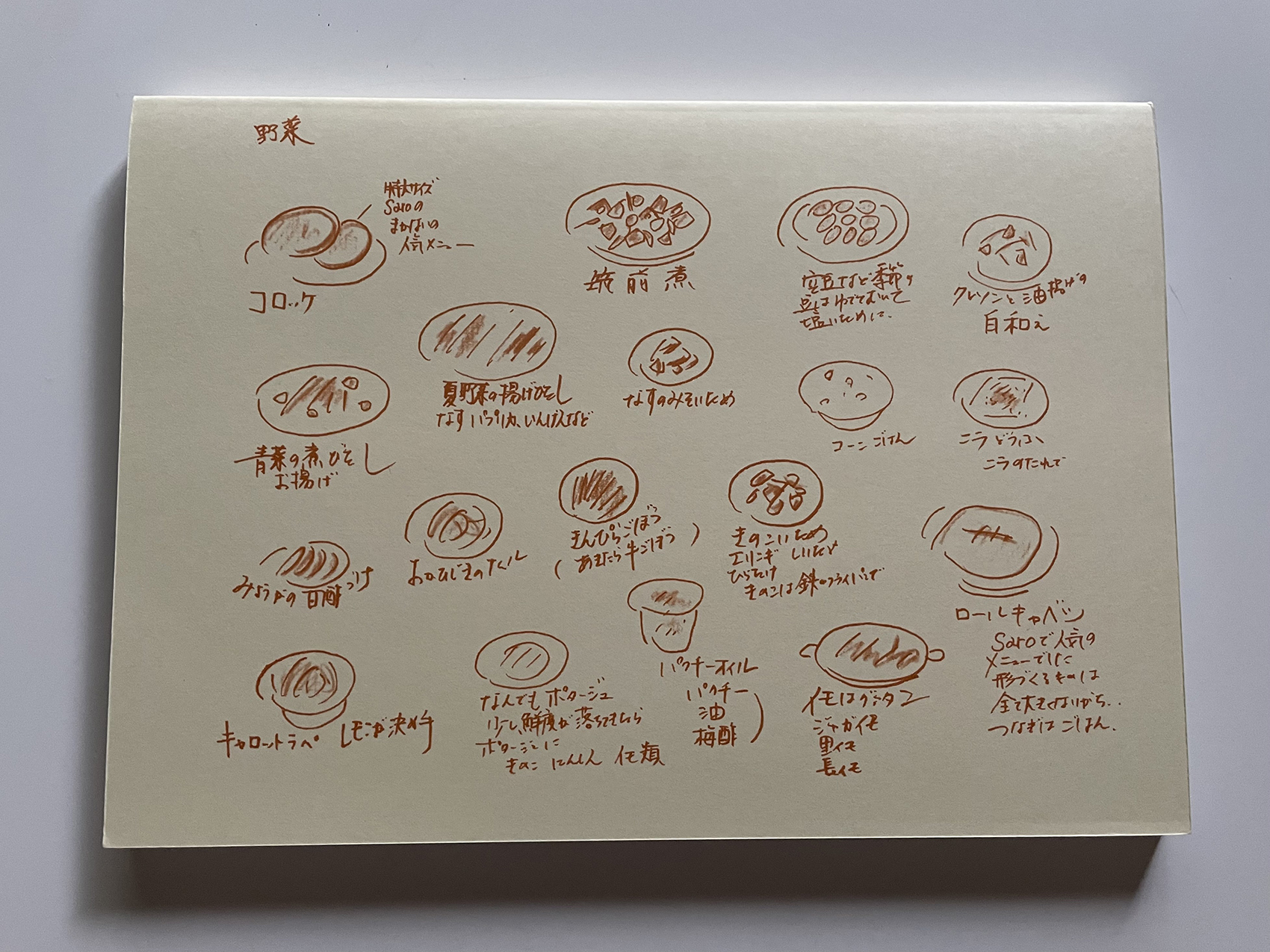

「家業を継いだあと、ちょっとしたきっかけがあって、新島で宿をやることになったんです。そこで初めて料理を仕事としてすることになって、でも最初、島の宿で何を出せばいいのかわからない。ちょうど地産地消の考え方が出てきた頃だったけど、はて、どういうものがいいんだろうかと。イタリアンぽいのがいいのか、ビストロ風なのか、それとも和食か。和食といったって料亭風とか家庭料理とか、いろいろあるじゃないですか。

それであれこれ試行錯誤した結果、僕がやってきた家庭料理みたいなのが一番いいんだなと。お客さんの反応としてはどれも悪くはなかったけど、島の小さな宿と家庭料理とのなじみというか、マッチングがよかったっていうのがあって。

『あなたは外食の味じゃない家庭の味を、大事にしてやっていったほうがいい』って言ってくれた人もいたしね。とはいえ、現場で毎日お客さんを迎える身としては、はたしてこれでいいのかなと思いながらやってたんだけど、結果的に、それで本当によかったんだなと。

それとね、宿で不特定多数の人に料理を出すっていう経験は、なんていうか、自分というものを洗い出すっていうのかな、そのためのすごくいい時間だったと思っていて。自分を知るという意味で、そういう小さい宿のごはんを作ることがよかったし、楽しかった。

お客さんとスタッフと、友達なんかも混じって、毎回30人分くらいのごはんを作んなきゃいけなくて、しかも1泊目の人もいれば3泊目の人も、海外から来たヴィーガンの人もいたりして、ものすごくいろんなことを考えなきゃいけない。

だけど島だから食材の種類はそんなにないし、ともかく工夫するしかなくて、もう一日中、ずっと台所でがちゃがちゃやってる日々が続いてね。

でも、僕は一人っ子だし、静かな食卓の経験しかなかったんで、大人数で毎日ごはんを食べるっていうのがすごくおもしろくて。

たとえば、スタッフがずっと一緒に暮らして働いていれば、今日は誰ちゃんと誰ちゃんがちょっともめて、ということもあるわけですよ。そんなときに、その子たちがそれぞれ好きなものをつくって食卓に出すと、意外と間が持つというか、なんかこう、わだかまりが消えるような。

宿をやって、そういう食卓のおもしろさみたいなものを、手に入れた感じがありましたね」

余命3か月の母親に僕ができたことはスープを作ることだったんです

酒井 なるほど。家庭料理って愛情ですよね。

「その宿が7、8年続いて、建物の契約の都合で閉めることになったときに、母親のがんが再発して、水戸に戻ったんです。で、前回入院したときのように、朝昼晩のごはんを持って行く感じでやれば、また元気になると勘違いしてたんですよ。

でも、母親が好きだった店のパンとコーヒー豆を買って行ったら、『ごめん、コーヒー飲めない。パンも食べられない』って言われて。それでもそのときはまだ、今はたまたまそういう病状が出ているだけで、手術かなんかで改善されると思ってたんだけど、医者から『もう尽くす手はない。余命は3ヶ月』って言われてね。

そうすると、それまで、食べ物の力でどうにかなるとか、食卓が人を幸せにする、みたいなふうに思っていたのが、そこで全く打ちのめされる感じがあって。

要は、何かを作ってあげたくても、重い病気の人にとっては、その食べ物を見たら気持ちが悪いという反応が出てしまう。食べたいって思うことと体の反応は全然違う、というのを経験して、自信をなくすとは言わないけど、食べ物で母の病気もどうにかなるって思っていたのは非常に浅はかだったなと。

でもやっぱり、少しでも栄養を摂ってもらいたくて、固形物は食べられないからスープを持って行くんだけど、それもほんの少ししか飲めない。

そのときに辰巳芳子先生の『いのちのスープ』みたいな世界のことをすとんと理解して。

とにかく、この少量の中に何かを詰めればいいんだと思って。玄米スープとかだしとか、いろいろやってね、ショットグラスみたいなのに注いで持って行きました。そういうのは、わりとすっと入るから、飲んでくれたりはしたんだけど。

もう本当に、それぞれの時代で、いろいろ身をもって学ぶことがあって、それがいわゆる料理人の世界の、こういう技術を習得したというようなことじゃなくて、もうちょっと内面的な、料理との向き合い方みたいなところをステップアップしていく感じがありましたね」

僕は料理家でもない料理人でもない、なんともいえぬ感じで(笑)

酒井 そのあと東京に移られて、お弁当を……。

「母を看とったあと、水戸にいてもやることがないから、東京で何か料理に関わることをしていれば、どうにか生きていけるんじゃないかと思って。なんの根拠もないんだけどね。

それで、ちょっとスピリチュアルっぽい話なんだけど、あ、僕はスピリチュアルではないんですが(笑)お告げをしてます、みたいな人から『あなたは千駄ヶ谷にすごい縁がある』って言われたんですよ。どういうことだかよくわからず、でも結局、千駄ヶ谷のマンションに引っ越すことになって。

そしたら、そこの大家さんが高齢の姉妹で、僕はその家の養子になった、というところから、また新しい人生が始まるんだけど(笑)。

ただ、部屋を借りた時点では、毎月家賃がかかるから、はて、どうしようというときに、編集をやっている友達が、お弁当を作ったらいいんじゃないかって言ってくれて。僕は撮影のときにお弁当が必要ということがわからなかったから、お弁当? と思ったんだけど、ともかく何月何日に撮影があるから、お弁当を何個作って持って来てって言われてね。

それで持って行くと、そこにいた人が、おいしかったからって、また別の仕事のときに頼んでくれて、そこへ持って行くとまた違う人が、というように、だんだんね、いろんなところに届けるのが楽しくなっちゃって。あっちへ持って行き、こっちへ持って行きしているうちに、お弁当がきっかけで取材を受けるようになったり、本を出しませんかと言われたりして、なんかね、“お弁当がこぼれて世界が広がる”みたいなところがあって。

それでまぁ、今、なんとも言えない感じになっているんだよね(笑)」

前田 そうですね。他には絶対にない立ち位置を確立していらっしゃる。

「そうなんだよね。だから、そういう意味で、料理家っていうのも、まぁジャンルで言うとそうなるんだろうけど、何だか違う感じがするし、料理人っていうほどのこともしてないよと思うし。やっぱり、なんかこう、なんとも言えぬ感じで(笑)」

酒井 外から見るとやはり「料理人」なんだけど、麻生さんの気持ちの中ではプロというより、何かずっとそういう巡り合わせの中に、お料理があったんだなって思うんですが。

「そこをね、つないでいるのが料理っていうだけで。自分は目の前にあるそれをただやっているだけなんだけど。お弁当を作っていても、弁当屋をやっているという感覚があんまりなくて、とにかく頼まれたから、誰々さんに何個持って行くという感じでずっとやってたんだよね。たぶん、そういう意識みたいなのがないんですね」

“誰かの背中をさする”そんな気持ちで料理していたい

酒井 誰かのために、みたいな感覚ですね。それで、誰かを気遣う気持ちであったり、何かをつなぐものとしての料理であったりというのはわかったんですけど、お料理をつくることが麻生さんご自身に与える影響というか、何が麻生さんにお料理を作らせているのかが気になります。

「やっぱり、その誰かに作るごはんが、自分の原動力みたいなところがあるんですよね。

誰かを元気にするとか、笑顔にするというのとはちょっと違って、なんかこう、“誰かの背中をさする感じ”っていうのが一番近いかな。自分の気持ちが入っていって、よしよし、みたいな。そういうものを自分は作っていたいなって思うのね」

酒井 自分はまずいものを食べたくないとか、自分は今日これを食べたいんだみたいな感じで、料理をする日もあったりはするんですか?

「ああ、でもね、基本的にはやっぱり誰かのため、しかないね。何を作っても、誰かが喜んでくれるかなっていう。喜ばせたいっていうのはおこがましいし、喜ぶはず、とも思わないんだけど、とにかくそういうつもりで、あんまりよけいな気持ちは入れないようにして作ることが、自分の中ですごく大事だと思ってる。

たまに、料理には愛情たっぷり、とか言う人もいるけど、食べるほうにしたらちょっと重い(笑)。お弁当を頼んでくれた人が、麻生さんのは手が込んでいるとか、愛情が、って言ってくれるのはいいけど、自分としてはそういうことをなるべく匂わせないでおこうと」

前田 誰かの背中をさするような気持ちでお料理を、というのはとても感動的です。本当にやさしい。だから、お料理が全部やさしい味わいなんですね。

「味つけとかもそんなに濃くないしね。わりとみんな、一つ一つを全部おいしく作ろうとするんだけど、すべてがおいしすぎると、疲れちゃうところがある。

ちょっと間の抜けた味とか、味がないとか、そういうものって実は食卓に必要な気がしていて。でも、それって難しいよね。ぼやけた味でちょうどいいって言われても困るし(笑)。

僕が20代の頃、家業を継いでいるときっていうのは、自分じゃないキャラクターを演じていないと成立しない場面がいっぱいあって、当然、荒れるっていうか、もやもやして発散したくて、それで外食が増えて、そのときはいいお店ばっかり行ってたんですよね。

全部食べるとうんざりするんだけど、そういう味ばっかり食べていた。

それで、ある日、高級店でオムライスを食べて、すごくおいしいんだけど、もしお母さんが作るオムライスがこれだったら、それはそれですばらしいけれども、なんかあんまり幸せじゃないかもなって思ったんだよね。

そういうのが結構、自分の中で料理を決めて行くうえで、大事なことで。

やっぱり家庭の味っていうのは、少し愛嬌があったほうがよくて、多少こげているとか、いつもよりちょっと味が濃いなとか、今日は体調悪かったのかなとか(笑)。

そんなふうなことがあったほうがいいんじゃないかなって思ってるんです。

家庭の味ってそういうもんだよねって思って作ると、少し気が楽っていうこともある」

料理って、誰かのために作って、いろんなものや人とつながって、そして自分の幸せにも原動力にもなる

前田 料理は人生を豊かにすると思うのですが、実際、人生にとってどんな役割があるんでしょうね、お料理って。麻生さんはどう思われます?

「そうねぇ。たとえば、今は少しゆるやかになっているけど、コロナの緊急事態宣言の最初のときなんか、もうどうなっちゃうのかわからなくて、非常に怖かったよね。

そういうときでも、あるいはそれぞれの家庭の危機みたいなときでも、やっぱり食卓があれば、困難を乗り越えられるんじゃないかっていう気持ちは常にあるんですよね。

それは贅沢な食事ということじゃなくて、別に納豆でも卵かけご飯でも何でもいいし、一人の食卓でも二人でも、三人でも、とにかく食卓の時間というものがあれば、すごく大変な目にあったりしても乗り越えられる。ということはすごく思っていて、最近ますます思うようになっているんだけど。

やっぱりそれがあるのとないのとでは、だいぶん人生は違う感じがしていて“決まった場所に座ってごはんを食べる時間”というのが、人生にとってとても大切なものだと思うんですよね。そこに立ち戻れば明日もがんばれる、みたいなことがあるんじゃないかと」

前田 たしかに、ごはんさえ食べていれば大丈夫、というのは本当に思います。

「そう考えると、ちょっと間の抜けた味とか、味がないのも、じつは結構いろんな人にとって幸せだったりするのかなと。味がないものって外食では食べられないからね(笑)。

だから、何かをゆでるときにちょっと塩分を入れるだけにして、ほのかに塩の味はするけど無味みたいなことが大事で。そこにこってりしたドレッシングをかけてあるとか、そういう飲食店の都合みたいな料理が蔓延しているし、増えているけど、家庭の味っていうのは、やっぱり間の抜けたみたいなところにあるんじゃないかって思ってる。

そういうものも、人生にとってとても大事な気がするんだよね」

前田 そうですね。料理も人生もちょっと間が抜けてていいんですね。

では、最後の質問になりますが、麻生さんにとってお料理とは何でしょう?

「僕にとっては、何かをつなげるもの。食べるということとはあんまりイコールになってないのかもしれないけど、“誰かのために”っていうのが常にあって、それで、ごはんで人も世界も広がっているという感じがすごくしているんです。

僕のように、どこかの名店で修業したとかではない人間が勝手にやってきた料理を、人様に見てもらう機会が増えるにつれ思うのは、やっぱり自分らしさが欠けていたら意味がないということ。

でも、料理って何だろうと思うと、誰かのためにっていうのと、それがきっかけでいろんな人とつながっていったり、結びつきが強くなったり、時間を共有できたりとか、そういうことが自分にとって幸せであり原動力であるなと。

だから料理って、僕にとっては本当に“何かと何かをつなげてくれるもの”だと、そう思うんですよね」

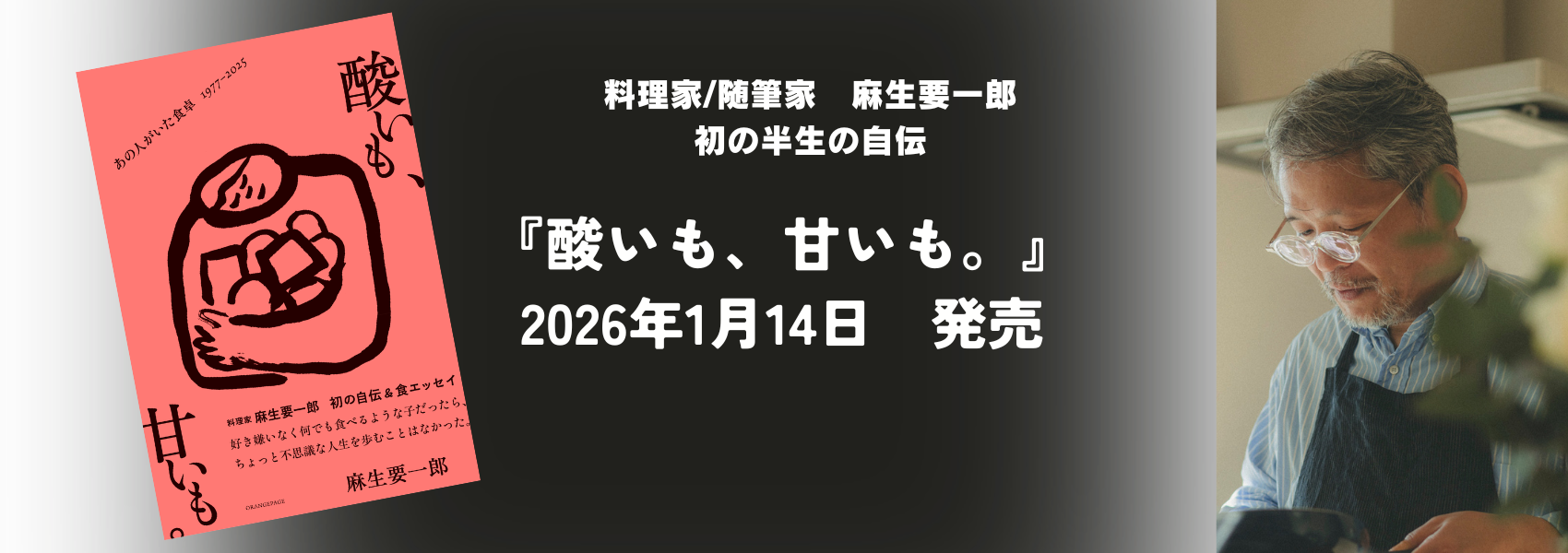

麻生要一郎

料理家。家庭的な味わいのケータリングが人気。メディアへのレシピ提供のほか、エッセイの執筆も行う。近著に、普段の暮らしをそのまま一冊にした「僕の献立 本日もお疲れ様でした」(光文社)がある。2022年1月に新刊発行予定。