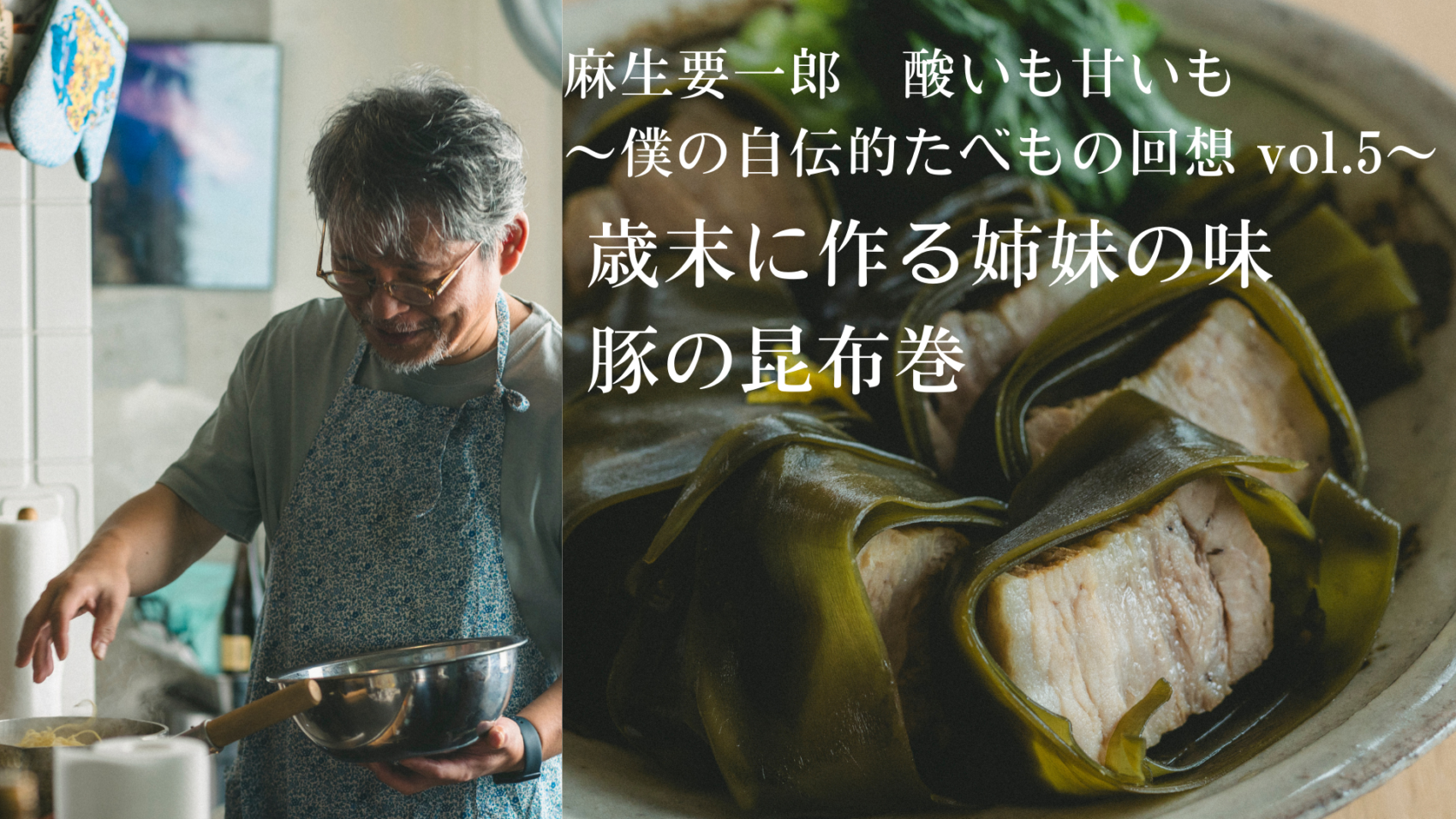

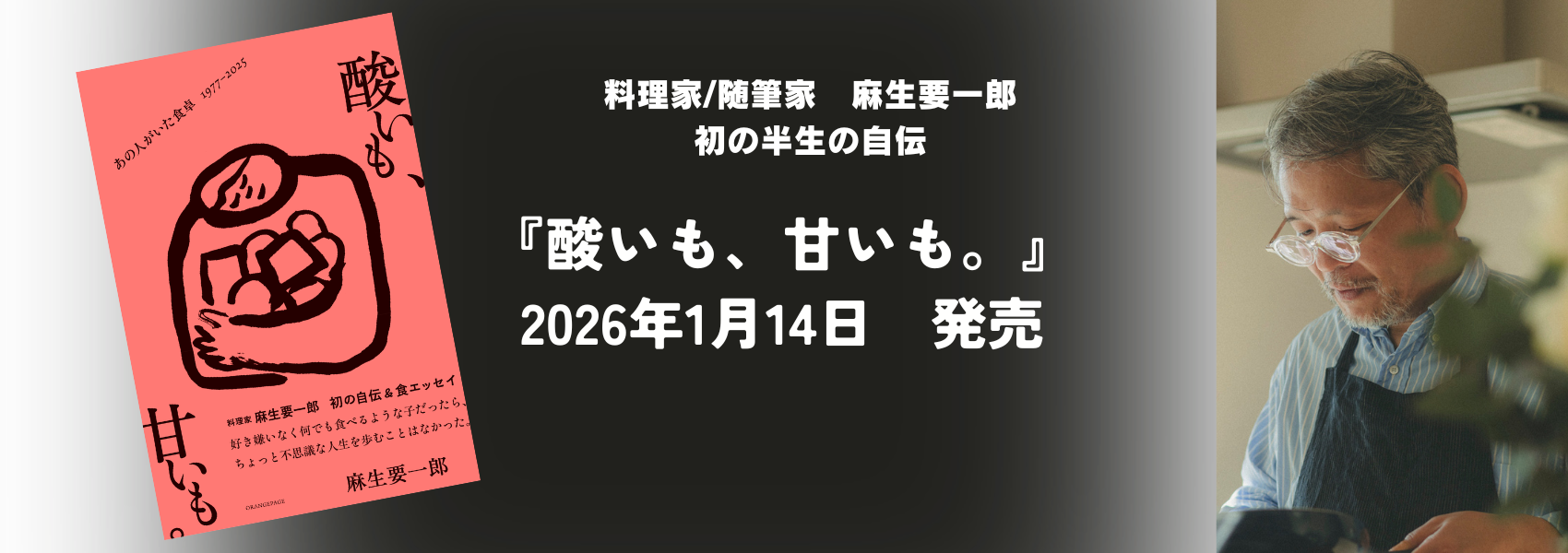

料理家であり、文筆家である麻生要一郎さんの自伝的たべもの回想「酸いも甘いも」。

第五回は、麻生さんが養子に入った高齢姉妹のお正月料理「豚の昆布巻」にまつわる思い出。

同じ姉妹でも異なる料理への向き合い方、それによって変わる、または歳月が変えていく料理の味。麻生さんのまなざしは柔らかく、姉妹と自分の過去の歳月を見つめ、そして未来に思いは馳せられていくのです。

著者紹介

麻生要一郎(あそう よういちろう)

料理家、文筆家。家庭的な味わいのお弁当やケータリングが、他にはないおいしさと評判になり、日々の食事を記録したインスタグラムでも多くのフォロワーを獲得。料理家として活躍しながら自らの経験を綴った、エッセイとレシピの「僕の献立 本日もお疲れ様でした」、「僕のいたわり飯」(光文社)の2冊の著書を刊行。現在は雑誌やウェブサイトで連載も多数。2024年は3冊目の書籍「僕のたべもの日記 365」(光文社)を刊行。また、最新刊は当サイトの連載をまとめ、吉本ばななさんとの対談を掲載した「僕が食べてきた思い出、忘れられない味 私的名店案内22」(オレンジページ)。

麻生要一郎さんのこちらの記事もご一読を!

●「料理とわたしのいい関係」麻生要一郎さん

●麻生要一郎「酸いも甘いも ~僕の自伝的たべもの回想~」記事一覧

麻生さんの連載が本になりました。大好評発売中です!

●麻生要一郎「僕が食べてきた思い出、忘れられない味 私的名店案内22」

撮影/小島沙緒理

クリスマスが過ぎて、いよいよお正月を迎える雰囲気の街並みや百貨店の様子が好きだ。

その少し前までなら手頃に買えた食材が、突然高い値段になってしまう事だけは困りもの。

今年も無事に年が越せると安堵感もあってか、いつもの景色も少しだけ優しく目に映る。おせちに凝る方ではないので、どこに頼む事もない。毎年作るのは好物の栗きんとんだけ、伊達巻と蒲鉾は近所の百貨店に年末だけ出店する大虎で買い求め、黒豆は煮る手間と時間を考えて良い店で購入する。あとは年が明けたら、関東風のお雑煮を作るくらい。しかし年末になるとどうしても作らないといけない気がしてしまう料理がある。それは、僕の養親の高齢姉妹から教わった「豚の昆布巻」である。

千駄ヶ谷のマンションに引っ越してきて、大家さんである高齢姉妹の養子になって、初めて迎えるお正月を前にした年の瀬の台所、姉妹が並んで大きな寸胴鍋で何か煮ていた。その様子は子供の頃に読んだ童話の中に出てきた、魔女が竈門に火をくべて大鍋で魔術に使う何かを煮込んでいるシーンを彷彿とさせた。そんな事を思って可笑しくなりながら、鍋を覗かせてもらうと昆布の山が見えた。お正月用に食べる昆布巻きの中身は鰊か鮭かと思っていたら、豚バラ肉だったのに驚いた。

その味わいは、昆布出汁の味を引き出しながら弱火で丁寧に煮混み、最初は端正な味だが繰り返し煮るうち、正月が終わる頃にはしっかりとした味に変化していく。

マンションに引っ越してきた2015年は、母を乳がんの再発で亡くし、運営していた島の宿も建物の事情で閉めたり、喪失の年だった。家族は愛猫チョビ以外、誰もいなくなってしまった。しかし、夏になるとパートナーの英治さんに出会い、養親となった高齢姉妹、一気に家族と思える人達に出会う事が出来て、また新しい人生が始まった。だから姉妹が作ってくれた、豚の昆布巻きは僕にとって縁起の良い”2016年幕開けの味”となった。

台所仕事は普段の暮らしの中では、姉が担当だったが、昆布巻きに関しては妹が主導権を握っていた。何度かの正月を経て、妹がパーキンソン症候群になって病院暮らしになると、姉が引き継いだが、妹に比べると、姉の方が料理は何でも豪快な仕上がりになる。「ねえ、日山(人形町の肉屋)に行って、あのお姉ちゃん(いつも優しく対応してくれる方)に頼んで、豚バラ肉をどれくらいって言えば良いのかなあ、私グラムとかキロとか分かんないのよ、まあとにかくいっぱい買ってきてよ!」と言われて買って帰ると、大体少ないと言われてまた追加を買いに行く羽目になる。5〜6本買って帰れば、7〜8本が良かったと言う、姉はそう言う人なのだ。昆布も大袈裟な位に、たくさん入れる。納戸の奥から、もう何年ものだか分からないような昆布を引っ張り出して来ては、寸胴鍋に沈めていた。しかも寸胴鍋でたくさん作ってくれたとしても、食べるのは僕一人だから量が多すぎる。

姉が骨折し入院生活になる前、健康に気を使わず生きてきた88歳の身体は限界を迎えていて、台所に立つのも面倒臭そうだった。「今年はもう昆布巻きやらなくて良いわよねえ」そう言っていたから内心ホッとしていたが、年末ギリギリになって「やっぱり昆布巻き煮るから日山で豚肉買ってきて!」と言い出した。

妹は弱火でコトコト時間をかけて煮込んでいた、一方姉は豪快に火にかける。繊細な妹、豪快な姉、火加減に現れる生き様がある。姉がそろそろ完成と言った時、味見にと供された一皿からは、美味しいとかいう味そのものより、鍋底が焦げた匂いや苦味が口の中に伝わってきた。それでも僕は「美味しい」と答える。そこで思い浮かべたのは、妹が元気な頃に3人で食べた繊細に煮込まれた豚の昆布巻きである。そうとは知らず、姉は満足そうな表情で、タバコに火をつけながら「いつかこれをあなたが自分で作って食べる時に、私の事を思い出すのかなあ?」と、口から煙をわざと僕の方に吐き出しながら無邪気に話す。出会った頃に作ってくれていた繊細な味わいから、人生のエンディングへ近づいていく苦味への変化は、愛おしくも切ない家族の味と言える。

今年もあと少し、正月を我が家で一緒に迎えようとしている、よく我が家の食卓を囲んでいるささやんは現在砂糖を控えている。お節は砂糖をたくさん使っているし、これを口実におせち周りは例年より一層簡単に済ませてしまおうかなと思っている。今のところ、豚の昆布巻きは煮なくても良いと思っているけれど、年末になって姉のように、やっぱり煮ようと思い立って、人形町の日山へ出かけて行くのかも知れない。さて、どうなる事やら。皆様、良い新年をお迎え下さい。

<豚の昆布巻>

材料(作りやすい量)

・豚バラかたまり肉(脂身が多すぎないものを選ぶ)……2本(約1㎏)

・昆布(早煮昆布/真昆布を使用)……豚肉を包める分量(長さ25cmくらいのものなら4~6枚)

・ねぎの青い部分……1本分

・しょうがの薄切り……1かけ分

・酒……100cc

・しょうゆ……大さじ2

・みりん……大さじ1

・黒砂糖……大さじ2

・あれば小松菜などの青菜……1/2束

・あれば柚子の皮……適宜

作り方

1.豚肉を鍋の大きさに合わせて切る。昆布はたっぷりの水に30分以上浸しておく。

2.豚肉を鍋に入れて、たっぷりの水(約1.8ℓ)とねぎとしょうがを加えて中火にかける。煮立ったら、豚肉が柔らかくなるまで弱火で60分ほど下ゆでして、鍋から取り出す(ゆで汁は取っておく)。

3.豚肉は長さを半分に切り、水で戻した昆布でぐるっと巻いたら、巻き終わりを楊枝で止める。別の鍋に昆布を巻いた豚肉を並べ、昆布を戻した水と2のゆで汁を1:2くらいの割合で入れて、中火にかける。沸騰してきたら酒を加え、15分煮込んだところへしょうゆ、みりん、砂糖を加える。それから、15分ほど煮込んだら完成。

3.取り出して食べやすい大きさに切って、器に盛りつける。好みで小松菜などの青菜をゆでたものや、辛子、柚子の皮を添えても美味しい。

*このレシピは、何回かに分けて食べる前提。できたては煮汁が多めに残っていてOK。食べるたびに温めると汁が煮詰まってきて、味の変化が楽しめる。

●麻生要一郎「酸いも甘いも ~僕の自伝的たべもの回想~」記事一覧

麻生さんの連載が本になりました。大好評発売中です!

●麻生要一郎「僕が食べてきた思い出、忘れられない味 私的名店案内22」