これまでになかった視点や気づきを学ぶ『ウェルビーイング100大学 公開インタビュー』。第14回は小国士朗さんです。小国さんは元NHKのディレクターで『クローズアップ現代』や『プロフェッショナル 仕事の流儀』などの番組制作を担当。「どんなときも僕は全くの素人」とおっしゃる小国さん。発想のヒントとなる「素人の違和感」など、興味の尽きないお話が続きました。

小国士朗(おぐにしろう)

株式会社小国士朗事務所 代表取締役

2003年NHKに入局。ドキュメンタリー番組を制作するかたわら、150万ダウンロードを記録したスマホアプリ「プロフェッショナル 私の流儀」の企画立案や世界150か国に配信された、認知症の人がホールスタッフをつとめる「注文をまちがえる料理店」などをてがける。2018年6月をもってNHKを退局し、現職。

“にわかファン”という言葉を生んだ、ラグビーW杯のスポンサー企業アクティベーション「丸の内15丁目Project.」やみんなの力で、がんを治せる病気にするプロジェクト「deleteC」など、幅広いテーマで活動を展開している。

聞き手/ウェルビーイング勉強家:酒井博基、ウェルビーイング100 byオレンジページ編集長:前田洋子

撮影/原 幹和 JOHN LEE(本)

文/中川和子

名刺に肩書きがない理由

酒井:小国さんは、150万ダウンロードを記録したスマホアプリ『プロフェッショナル私の流儀』の企画・立案や、認知症の人がホールスタッフを務める『注文をまちがえる料理店』、がんを治せる病気にするプロジェクト『deleteC』など、話題のヒット企画を数多く手がけていらっしゃいます。ですが小国さん、肩書きというか、何の専門家ってお呼びすればいいんでしょう?

小国:ここに名刺がありますけど、この名刺は名前しか入っていない名刺です。元々僕はNHKでディレクターをしていたんですけれど、辞めて名刺を作るときに、肩書きは入れずに作りました。「何の専門家?」と言われると、僕は何の専門家でもなく、何の専門家にもなれなかったという感覚がすごくありまして。NHKにいると専門家ってたくさんいるんです。たとえば健康についてすごく詳しい方とか、科学分野とかスポーツとか、詳しい方がいっぱいいる。僕はNHKに15年いたんですけれど、専門性が最後まで見つからなくて。それが自分の中ではコンプレックスだったんです。

前田:意外な気がします。

小国:僕は『プロフェッショナル 仕事の流儀』というドキュメンタリー番組も担当していたので、まさに専門性の塊みたいな人を取材させていただくわけじゃないですか。すごくカッコいいんですよ。だけど、自分にはそういうものが何もない。すぐあっちこっちに興味がいってしまって雑食なんです。でも、NHKを辞めるとき、その頃には、逆にそれが自分にとって強みなのかなあと思うようになっていて。

酒井:専門性を持たない強みですか?

小国:たとえば、『注文をまちがえる料理店』って、NHKにいるときに作ったプロジェクトなんですけれど、僕は認知症のプロでもないですし、福祉の業界に全く精通していなかった。けれど、認知症について詳しくない僕だからこそ、認知症の状態にある人がホールスタッフを務めるレストランをやろうと思えた。これ、福祉の専門家の方から「不謹慎」とか「見世物にするのか」みたいなことを言われたりもしたんですけれども、僕からすると「いや、それよりもこの世界観がすごくいい」という確信があった。それを堂々と言えるのが素人の強みだと思ったんですね。なまじっかプロだと、「これは地雷」とか「これは危ない」と思いがちなんですけれど、僕はいかんせん素人だったので、地雷がどこにあるかよくわからなかったんです。

前田:なるほど。

小国:「注文をまちがえる料理店」は、『プロフェショナル仕事の流儀』で、認知症介護のプロの和田行男さんを取材しているときに思いつきました。認知症の状態にある方が暮らしているグループホームを取材しているときに「今日はハンバーグだよ」って言われていたのに餃子が出てきて、誰もそれを突っ込まないで、おいしそうに餃子をパクパク食べている。その風景を見たときに、僕はむちゃくちゃ心を動かされたんです。どうしてかと言うと、ハンバーグだと言ったのに餃子が出てきたのは間違っているわけですよね。僕は間違いが起きたときには、“間違いを指摘して正す”という、そのやり方しか知らなかったんです。なんだけど、その場で起きていたのは、その場にいる人たち全員が間違いを受け入れている。そうすると間違いは間違いじゃなくなるんですよ、全員が受け入れているから。ハンバーグが餃子になっていてもそれを受け入れているから、みんなで美味しくごはんを食べるわけですよね。間違いを正すよりも、そっちの風景のほうがよっぽど豊かだと思ったんです。「これ、すごい!」と。だけど、そのことにすごいって興奮しているのは素人の僕だけなんです。

前田:ああ、そうでしたか。

小国:福祉現場で働いていらっしゃる方からするとけっこうあることだから、いちいちそんなことに反応していられない。だからスルーしていくんですよ。だけど、僕はいちいち引っかかってしまう。「間違いが起きたときに指摘して正すんじゃなくて、受け入れることによって間違いをなくしたってすごい」と感動しているわけです。これって素人だから気づけたことだなと思ったんです。僕も不謹慎とか、確かにそういう側面をリスクとして考えなかったわけではないんだけれど、それ以上に僕が見た風景があまりに素晴らしいと思ったし、その風景があったことは事実だし、それに心を動かされた僕がいたことも事実なので。『注文をまちがえる料理店』というプロジェクトは、単にその風景を街の中に作りたかっただけなんです。

酒井:そこから始まったんですね。

小国:僕は取材者だからグループホームに行ってそういう風景に出会えたけれど、一般には「じゃあ、明日は休みだからグループホームに行こうか」にはならないわけで。「こんなにステキな風景をここだけで閉じておくのはもったいないな」と。僕が見て心を動かされた風景を街の中に置いて、みんなに触れて欲しい。だけどそれは認知症のプロからすると「危ない」。僕みたいな素人は「すごくいい風景だ」「素晴らしかった」。だから、素人でよかったと思ったんです。

酒井:まさに今回のテーマの「素人の強み」に気づかれたんですね。

小国:さっきご紹介いただいたアプリもそうで、アプリなんか作ったこともないんですよ。「『プロフェッショナル』のアプリを作ろう」と思ったんですけれど、やったことがない。

酒井:じゃあ、初めて作られたんですか?

小国:初めてです。僕、ITに疎いですし。でも「誰もがプロフェッショナルになれる」という世界観がはっきり描けていたし、それをやる手段としてアプリがいい。だったら、やったらいい。「そこにどんな障壁があるのか知らないけれど」と言えるのは、素人の強みだと思ったんですよ。だからNHKを辞めるときにははっきりと「肩書きをなくそう」と思って。今までコンプレックスだったけれど、自分に○○という専門性のある肩書きがないことが逆にいいんじゃないかっていうふうに思ったんですね。アプリもそうだったし、レストランなんて作ったこともなかったし。だけど『注文をまちがえる料理店』をやったら、みんなが熱狂してくれた。それはどうしてかと考えると、自分が専門家じゃないから。素人だからそういうことが堂々と言えたり、素人だから仲間がいっぱいできたというか。世の中の人って認知症について四六時中考えたりしないじゃないですか。……それが社会課題だと思っていたとしても、どう向き合ったらいいのかはわからないし、ひょっとしたら目を背けたいと思っているかもしれない。でも、街の中に認知症の状態にある人たちが働く料理店があることで、“なにそれ!?”となって、多くの人たちが触れたくなったり、考えるきっかけになったりする」

前田:結果、世界150カ国に配信されて数々の賞を受賞されました。そんなに大きくなると思われましたか?

小国:なんだか他人事のようにすごいと思います。実感はないですけど。

世の中の人はほとんどが素人。素人の“違和感”こそ宝

酒井:小国さんの「プロじゃなかったから気づけた」、素人力ってすごく大事だと思います。

小国:ただ、素人でいるのってけっこう大変なんですよ。『注文をまちがえる料理店』をやりました。すると認知症のことがだんだんわかってくるし、『deleteC』というがんのプロジェクトをやっていると、だんだんがんについて詳しくなってきますよね。そこを詳しくならない状態に自分をもっていくというか、知識は入ってくるけれど、それを一回、どこかに置いてくるみたいな、意識的にはずすとか。そういうのは必要になってきますね。

前田:人は学びたいですし。

小国:でも、究極的に言うと、お医者さんとか研究者より詳しくなれないし、福祉の専門家の方みたいにはなれない自分がいることはわかっているので、そこは専門家に任せるんです。僕は常に素人側にいよう、みたいなことでやっているので。

前田:その素人というか、最初の頃に戻っていくには、何かテクニックがあるんですか?

小国:それこそ素人の人、僕より明らかに素人だなと思った人と喋るんです。会話の中で言われたことにイラッとしたらヤバイなと。「おまえ、わかってないな」って言いそうになったら、それは僕が“中途半端なプロ”になっているサインだと思います。「こっちの事情も知らないで」とか「そういうもんじゃないんだよ」って、何かこう諭しそうになったときに、自分は今、危ないなと思うようにしていますね。

酒井:素人側にいたのに、専門家側に来ちゃった感じ?

小国:そうそう。やっぱりイラッとするもんですよね。「注文をまちがえる料理店とかいいと思うけど、認知症の方をちょっと見せ物にしてますよね」とか改めて言われたときに「いや、そういうのじゃないんだよ」みたいになったら、それは多分僕が違う場所に行ってしまったということ。素人の指摘はありがたいと思わないといけない。素人が持つ違和感って僕は宝だと思っているので。さっき言った「ハンバーグが餃子になっちゃった」ってことを気にせずに、餃子をパクパク食べてるって、これはまさに素人の違和感なんですよね。間違ってる!と怒ったり、正したりするのが普通なのに、「え、みんなおいしそうに食べてる」、そこに違和感を感じたわけですよ。今度、僕がプロジェクトとして企画する側になったときに、触れてくれる素人が違和感を感じたとしたならば、そっちのほうが宝なんですよ。だから、なるべくよくわかっていない人と喋るというのは大事にしようと。よくわかっていない人の言葉に自分がイラッとしたり、諭そうとしたりしたときに「ちょっと立ち止まろう」みたいな。そういう意識はしてますね。

前田:小国さんのプロジェクトはとてもシンプルでわかりやすいですよね。参加する人が「私、こうやるだけでいいんだ」って。

小国:世の中の人は、だいたいが素人だと僕は思っているんです。旅行に詳しい人もいるでしょうし、スポーツに詳しい人もいると思う。お仕事で詳しいこともあるでしょう。でも、それ以外のことは、そんなに詳しくなかったり、24時間365日考えているわけでもないし、アクションしてるわけでもないと思います。認知症の問題でも、がんの問題でも、LGBTQでも、それに関わっている人って、全体の中でいうと少ない。だから、ほとんどの人が何らかの素人で、そっちのほうが多いと思っているんですよ。その代表が僕で。やりたいことも特にない人間だし、だいたいにおいて素人なので。そんな僕でも思わず前のめりに「やりたい!」と思ったならば、多くの素人の人が、僕と同じように「それ、いいよね」と前のめりになってくれるかもしれない。そう思ってプロジェクトを作るので、話しやすいとか、乗っかりやすいとか言ってもらえるのかもしれないですね。

前のめり12度で「何これ?」となった瞬間がチャンス

酒井:小国さんが自分の中で前のめりになれる要素って何ですか?

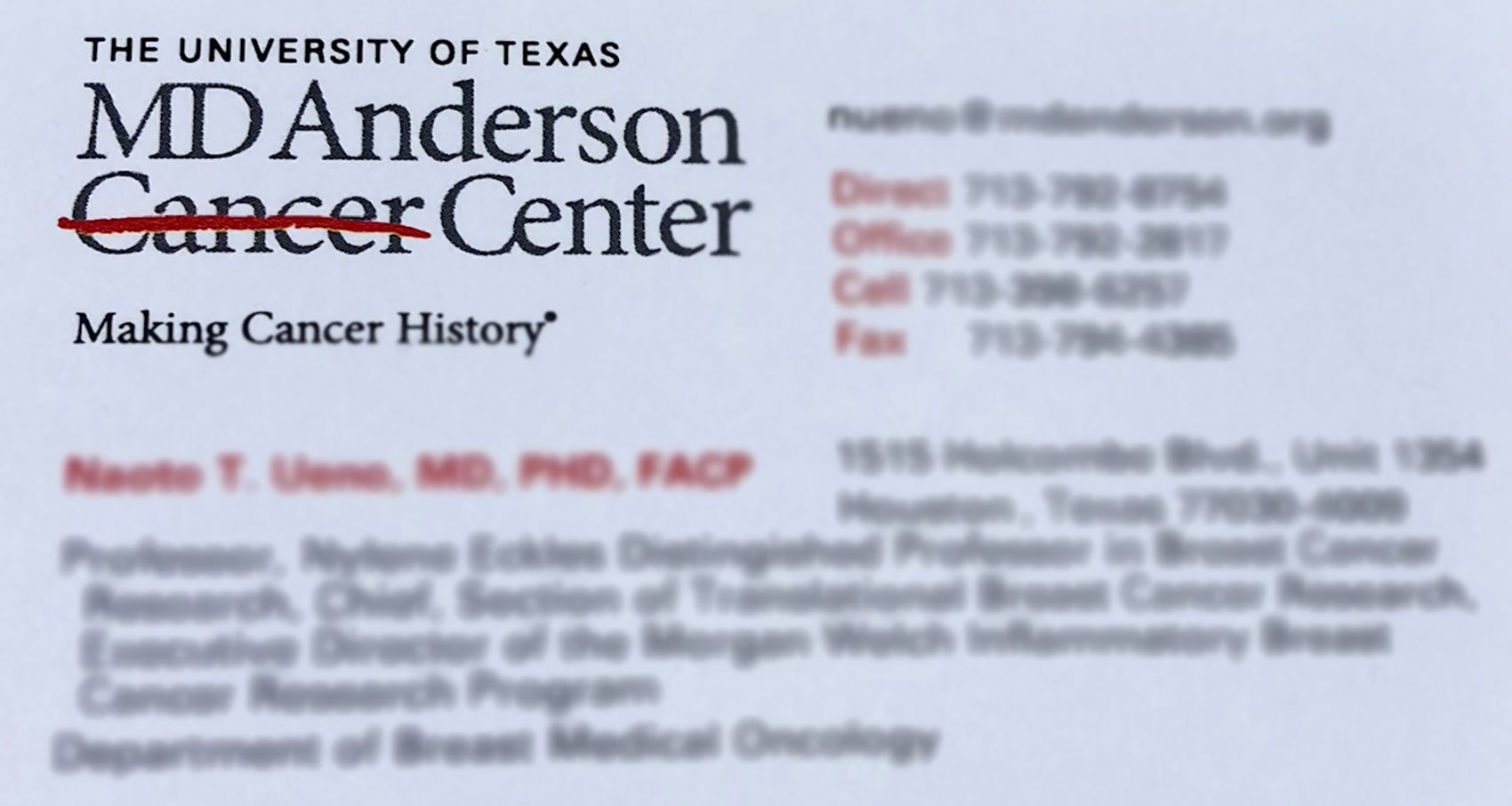

小国:たとえば『deleteC』というプロジェクトです。これ、C.C.レモンという飲料のパッケージの「C」を消しています。「C」はcancer(英語で「がん」)のCでもあるので、がんを治せる病気にしたいという思いを込めた表現としてCを消しているんです。そして、これを買うと売上の一部が、がんの研究費用になるというのが基本のしくみです。これをどう思いつくか、どういう画が浮かぶかと言うと、きっかけは僕の友人の中島ナオが、がんのステージ4の状態だったんですけれど、彼女が「がんを治せる病気にしたい。小国さん、何かアイデアを考えてほしい」というのがはじまりでした。がんが治せる病気になったほうがいいけれど、これは人類の夢みたいな話だし、僕はがんの専門家でもないし、研究者でも製薬会社の人でも国の人でもない。お金もないしアイデアもないし知識もないから、これはできないよと思っていたところ、ある名刺を彼女が見せてくれました。それがMDアンダーソン・キャンサーセンターっていう、アメリカのがん専門病院で働く日本人医師の名刺で、「私、その先生に『がんを治せる病気にしたい』って伝えたら『いいね、応援するよ』って言ってくれました」って嬉しそうに見せてくれた。そしたら、MDアンダーソン・キャンサーセンターの「キャンサー(cancer)」のところに線を引いて消してあったんです。それを見た瞬間に「何これ?」って、前のめりになったんです。「これだ。Cを消そう!」って。

*中島ナオ……空間デザイナー。特定非営利活動法人deleteC 代表理事

前田:それでこのC.C.レモンのデザインに。

小国:コンビニとかスーパーにこのCの消えたC.C.レモンが置いてあったら「何、これ?」と手に取る。そうしたら「C.C.レモンはみんなの力でがんを治せる病気にする『deleteC』プロジェクトを応援しています。売上の一部が『deleteC』を通じて、がん治療の研究を進めるために使われます」って書いてある。納得して「なるほどね」っていうところの画まで浮かぶ。そうすると、今まで自分ができっこないと思っていたはずのがん治療研究の応援とか、そういうものに自分が確実にコミットしている画が浮かぶわけですよ。それもスーパーとかコンビニとかドラッグストアという、日常生活の中にある所で「何、これ?」って手に取る。そこまで描ければできる。「これはサントリーさんに頼みに行くだけだ」と。

酒井:でも、小国さんはNHKにいらっしゃったとき、電通にも出向されていたので、C.C.レモンのCを消すことの難しさをよくご存知だったのでは?

小国:メチャメチャ怒られる可能性はある(笑)。だけど、そこが妙な素人力で、僕は広告業界のプロでもないわけですよね。それが広告業界の方だったら、クライアント(顧客)に対して「この商品のCの字を消したら、がん研究の役に立っていいですよ」って言ったらぶっ飛ばされると思うでしょ?

前田:思います。

小国:でも僕は幸いなことに、広告代理店の人間じゃない。ただの小国士朗なので、別に言ったっていいんです。「あ〜、おかしいやつが来たな」と思われても、僕はそんなことどうだっていい。だって思いついちゃったし。

酒井:そこでも素人という立場が。

小国:単にMDアンダーソン・キャンサーセンターの名刺を見て、「何これ。めっちゃいいなあ」と思っただけの人間なので、でも、サントリーさんは乗ってくれたんですよ。他にも100社くらい声をかけてほとんど断られましたけど。

酒井:自販機まで作ってくれたりして、ノリノリですよね。

小国:そうです。だから、脊髄反射的に「いいね、それ」っていうノリで乗ってくれる人は必ずいるので、その人に出会うまで会い続ければ。要はかつての自分みたいに、思わず「おもしろい」って前のめりになってくれる人。これを「前のめり12度」って呼んでるんですけど。「え!? 何これ?」って姿勢を取ったときの角度がだいたい前に12度ぐらい乗り出した感じだろうということで(笑)。

前田:うわ、おもしろい!

小国:自分が前のめり12度になった、ここがチャンス。これは言い換えれば素人が違和感を持った瞬間です。僕はこの名刺のcancerに線を引いて消していることに違和感を持ったわけですよ。だけど、こんな名刺、何百万枚と世界中で配られているわけじゃないですか、医療者の中では。でも、みんなスルーしているわけですよ。「だって、MDアンダーソン・キャンサーセンターって、そういう名刺なんだよ」ってみんな知っているから。でも、僕はド素人だから、思わず名刺をつかんじゃったわけですよ。「がんを治すなんてできない」と思っていた僕が。ということは名刺と同じことをC.C.レモンでやっているだけで。コンビニで同じように前のめり12度で「何これ?」って、かつての僕と同じことをみんなにやっていただいているだけなんです。サントリーさんも思わず前のめりになっちゃったわけです。「何これ? 小国さん、おもしろいね、それ。やろう」って自販機まで作ってくれたり。

実現できるかどうかは原風景があるか、ないか

酒井:小国さんの中で、着地するおもしろいアイデアと着地しないアイデアの境界線ってあるんですか?

小国:それは多分、原風景があるかないかだと思うんです。『注文をまちがえる料理店』で言うと、ハンバーグが餃子になったけれども、みんなが美味しそうに餃子を食べている。誰も間違いを正すわけでもなく、受け入れて。その風景を見たことがすごく大事だし、『deleteC』で言うと名刺。Cancerを消している。それも医療者が消しているという、その厳然たる事実ですよね。その風景を見ているか見ていないか。で、その風景を僕はかたちを変えているだけという感覚なんですよ。だから『注文をまちがえる料理店』って、僕がグループホームで見た風景に名前をつけただけなんです。だからそれはスベらないですよ。だって、確固たる事実があるわけだから。もうやっている人がいるわけですよ。たとえば名刺がない状態でサントリーさんに行って「C.C.レモンからCを消してください」って言っても相手は「???」ってなりますよ。でも、「この名刺を見てください」って出すと「ほんとだ」って。

酒井:自分が素人として「あっ」と前のめりになった経験があり、その風景があるからこそ。

小国:それがないと、やっぱり怖くてできないですよね。

前田:企画を思いついたら、それを実行するために、企画を風景として説明できるということがすごく大事だということですね。それを同じように見てくれる人を何人も何人もつくっていってかたちにしていく。

酒井:小国さん、いろいろなことに「前のめり12度」になるクセ、体質になってないですか?

小国:その瞬間を常に探しているというのはありますね。僕は頭の中にいっぱいそういう違和感とか前のめりになったものだけをストックしておくんです。最初は特に。頭の中にノートがあるとしたら、その1ページ目に違和感ばかりを書いているんです。あるいは前のめりになった瞬間、前のめりになるということは違和感を感じることだったりもするので、そればかり書く。だから事実とかは書いていない。「何これ?」と思ったことばかり書いている。それが宝だと思っているから。強烈に思ったことから発想していくので、いっぱいになるかどうかというよりは、きちんとそれを留めておく訓練はしています。違和感を感じたらそれをスルーしない。そしてそれを振り返るということはけっこう多いですね。

前田:なるほど。

小国:たとえば半年ぐらいそのテーマにつきあっていると、知ったかぶりしてしまう。そのとき自分のノートの1ページ目を振り返って「あれ、やっぱりこのことをわかってない。この違和感に対して僕はまだきちんと答えきれてない。ほとんどの素人はここに違和感を感じるはずなのに、そこをすっ飛ばしていないか」という感じになるんですよ。

プロデューサーに教えられた「わかった」の怖さ

酒井:それはやっぱりドキュメンタリーを作ってたことが大きいのかもしれないですね。リアルに自分が感じたところを取り出すという。

小国:大きいですね。『プロフェッショナル〜』という番組を作っていたとき、強烈に憶えているのが「わかったって言うな」とプロデューサーに言われ続けたことです。それはきつかった。プロフェッショナルに密着し続けて、そのプロのことをわかりたくて知りたくて、そのわかったことを番組というかたちにしてみなさんに知って欲しいと思って作っているのに、放送3日前でも「わかったって言うな」って言われるんです。「そんな簡単にプロのことがわかるわけないだろう」って。それはすごく大事だと思っていて、自分がわかったと思った瞬間から間違いが始まるというか。ノートの1ページ目に自分が違和感で書き留めたことをすっ飛ばしてしまう。実はそこに宝があるのに。たとえば、認知症介護のプロの和田行男さんがやっていたことで、僕が最初にノートに書いたのが「おじいちゃん、おばあちゃんと距離が近い」です。何か変だと思ったんですよ。でも、そのことを忘れていて。ノートを見返したときに「なぜか」ということを説明できないことに気づいたんです。改めて和田さんに聞いたら「匂いってすごい情報なんだ。たとえば排泄の問題とか。もちろん人間の尊厳ってあるから、みんな言いたくないじゃない。隠すんだよ。それとか口臭で歯の状態とか。匂いってものすごい情報。その人が今、どういう状況に置かれていて、何をイヤだと思っているかといった情報がある。だからオレは相手との距離が近いんだよ」って言われたときに「ああ、ここにプロの技があった」って気づいたんです。

前田:すごい!

小国:そういうことがあるんで、プロデューサーは「絶対にわかったって言うな。いつでもわからない状態でいろ。そこに宝があるから。そこが視聴者が疑問に思うことなんだよ。それをすっ飛ばして次々に話を展開されると、置いてきぼりになった感じになる。みんな素人なんだから。だから、わかってないって前提で一つひとつ考えろ」って言われたのがすごく残っていて。だから常にどんなことも「わかった」とは言わない。むしろ「わからない」という状態、常に素人の状態にいるというのはクセになってますね。

酒井:わからない状態とか素人であることは、年を取れば取るほど恐怖になっていく気がしますが、悪いことじゃない。そこにも可能性がある。

小国:そうですね。逆に言うと常に驚けるという楽しさがある。僕、ビックリしてますもん、毎日。

一同:笑。

以下、小国さんがみなさんのご質問にお答えします。

Q:小国さんのプロジェクトは人を巻き込まないと実現が難しいものばかりだと思います。それっていろいろな仕事でも大切だと思います。人を巻き込むコツ、協力者を増やすコツのようなものはありますか?

小国:二つぐらいあるとしたら、一つは「この指とまれ」の指を磨くこと。子どもの頃に「この指とまれ」ってやりますよね。みんなが指にとまるから遊びが始まるわけで、これがいつまでもひとりで指を出してたら寂しくてしょうがないですよね。で、とまる指って何かと言うと、そのときにみんながとまりたくなる指になっている。つまり、メッセージはすごく大事なんです。タイミングをずらさずに、適切なメッセージで「あ、鬼ごっこやってみたい」と思わせる。だから『注文をまちがえる料理店』で立てた指は「まちがえちゃったけどまあいいか」という指にしたんですね。メッセージに認知症の「に」の字も使ってないんですよ。これがたとえば「認知症の人がキラキラ輝く社会を作りたい」ってメッセージだったら、認知症に対して普段からコミットされている方はとまれても、僕みたいな素人は「もっと勉強しないととまれないんじゃないか」とか、怖く感じるわけですよ。でも、メッセージを「まちがえちゃったけど、まあいいかっていう社会はどう?」としたことで、「その指だったらとまれる」と思ってもらえた。誰もが間違えることはあるし、そういうときに「まあいいか」って言ってもらえたら嬉しいってことは、みんな思うので。だからやっぱり、プロジェクトをやって人を巻き込むときというのは、誰もがとまりたくなるようなメッセージを掲げられているかどうかがすごく大事だと思います。

酒井:もう一つは?

小国:特に新しいプロジェクトのときなんですけれど、”説得しない”こと、が大事。説得って、理屈で相手を納得して従わさせることだと思うんですけど、C.C.レモンのCを消すとか、サントリーさんからすれば何の理屈もないんですよ。「わかるけど、うちの会社にがんは関係ないし」って思うのが普通で。だけど、これを説得してもあんまり意味がなくて。その場では何となく僕の熱量にほだされていいと思ったけれど、自分のデスクに戻っていくあいだに「やっぱり無理だろう」と思いますよ、大人だったら(笑)。だから、僕は説得しないで、思わず「やりたい」って言っちゃう人、僕は「ステキなうっかりさん」と呼んでいるんですけれど、うっかり「やりたい!」と言っちゃう人とだけやろうと決めているんです。そうすると、そのステキなうっかりさんは、その時点で僕と同じ感覚なんですよね。あとは、その人は勝手に社内に通す理屈を考えてくれる。僕なんかより社内の理屈を知っているのはその人だから。

前田:そうですね。

小国:説得したら人が動くかというと、意外にそうでもなくて、ステキなうっかりさんを探していったほうが早い気がするんです。で、ステキなうっかりさんって社外でなくて社内にいたりするので、ステキなうっかりさんに出会うまで延々話していく。思わず「やりたい!」と言ってくれる人はいるはずで、その人とやる。そうするとかたちが一個できるので、これができると次に説明しやすいじゃないですか。「実際、こういうのがあるんですよ。ほんとうにやっているところがあるんですよ」って。「じゃあ、うちもやろうか」って別の会社が乗っかってくる。そういうことです。うっかりさんとやるとかたちになるので、そのかたちを持って、次のうっかりさんを探しに行く。だから、説得はしないです。

小国士朗さんの記事はここにも!

既に公開の「ウェルビーイングの鍵」ではサントリーウエルネスのユニークなプロジェクト『Be supporters!(Beサポ!)』の発起人として、さまざまなお話をうかがいました。こちらもぜひご一読ください!

「ウェルビーイングの鍵はワクワクをみつけることにあった!」

https://www.wellbeing100.jp/posts/2506