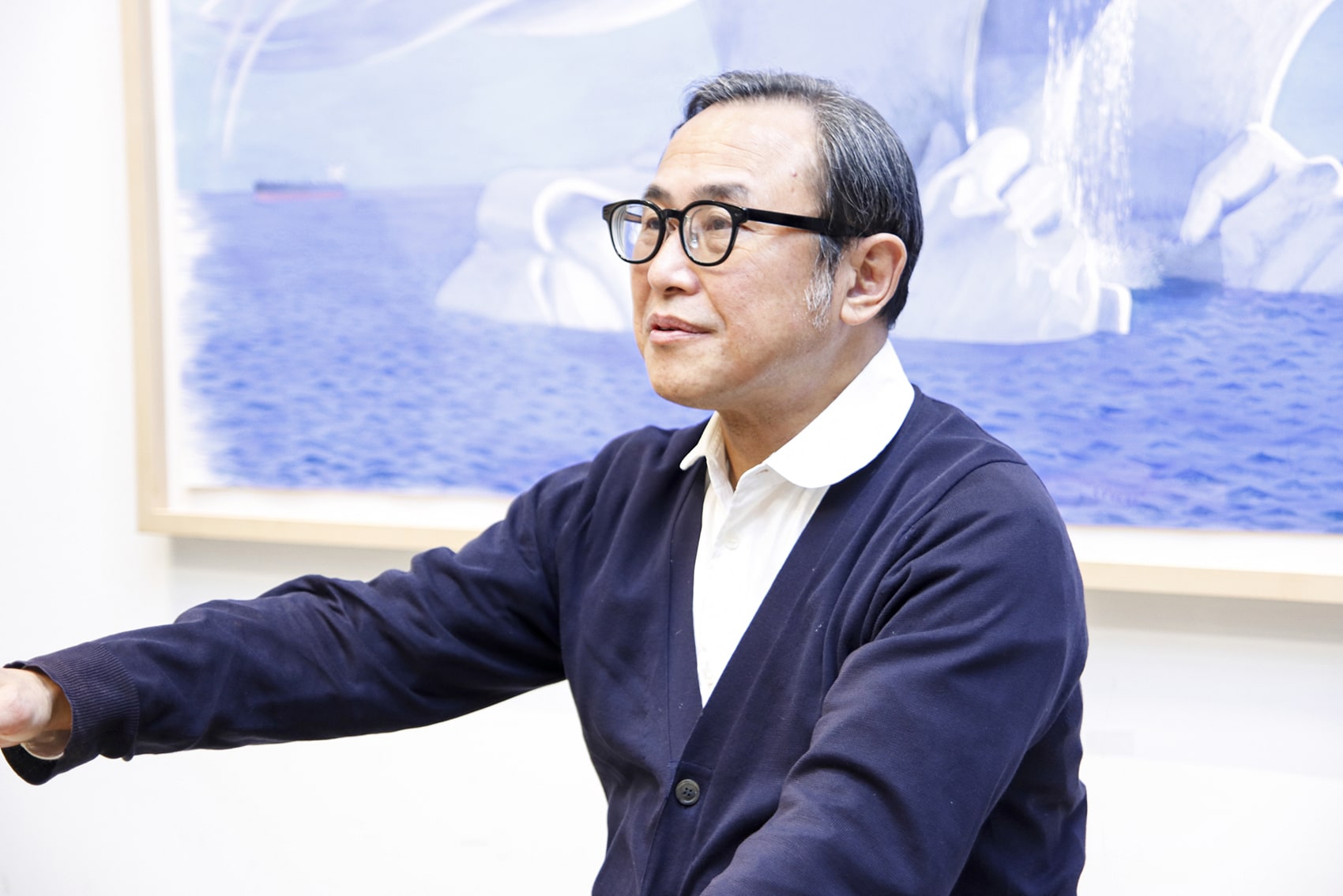

人生100年時代に向けて、人生を気分よく、機嫌よく生きるための視点や気づきを学ぶ『ウェルビーイング100大学 公開インタビュー』。第4回は『Soup Stock Tokyo(スープストックトーキョー)』などさまざまな事業を展開する株式会社スマイルズ代表の遠山正道さんです。アートや言葉とビジネスのつなぎ方など、遠山さんの豊かな発想の秘密に迫る、楽しいインタビューになりました。

聞き手/ウェルビーイング勉強家:酒井博基、ウェルビーイング100 byオレンジページ編集長:前田洋子

撮影/原幹和

文/中川和子

遠山正道(とうやま・まさみち)さん

1962年生まれ、東京都出身。85年、三菱商事株式会社入社。2000年、株式会社スマイルズを設立し社長に就任。現在『Soup Stock Tokyo』をはじめ、ネクタイブランド「giraffe」、ニューサイクルコモンズ『PASS THE BATON』、『刷毛じょうゆ 海苔弁山登り』等を展開。「生活価値の拡充」を企業理念に掲げ、既成概念や業界の枠にとらわれず、現代の新しい生活の在り方を提案している。近年ではもっともシンプルな結婚の在り方「iwaigami」、小さくてユニークなミュージアム『The Chain Museum』、アーティストを支援できるプラットフォーム『Art Sticker』などをスタート。さらに、サブスク型の幸せ拡充再分配コミュニティ『新種のimmigrations』を2020年9月より始動。2022年1月に還暦を迎え、自らを「新種の老人」と称す。

“社会的私欲”って、どういう意味?

遠山:私はスマイルズも経営していますが個人としての作家活動もしていて、その作品のタイトルで私が創った言葉なんです。「私欲」って、もちろん一般的にはあんまりいい言葉じゃないんだけれど、とかく日本ってみんなが周囲に気を遣う。それが日本の良さでもあるし、100m走単独なら勝てないけれど、リレーなら勝てるみたいな。それは日本独特の素晴らしい体質だと思うんだけれど、放っておいてもそれはみんなやるので。むしろ、もっともっと個人の発想とか体験とか、そうせざるを得ないその人にとっての何かしらの理由とか、そういったことを表に出しましょう、ということ。ビジネスの話で言えば、むしろそれがビジネスの起点になる。うちの会社で言うと「自分ごと」って言っていることを、もっと強い表現で言っているんですね。

酒井:なるほど。

遠山:それで「自分をどんどん掘っていったら、世の中とバン! と通じた」みたいなことが実現したらすごくいいなと。禅で言うと「個即全体・全体即個」みたいな。要はこれがビジネスじゃなくてアートだとすれば、自分のことを追求してやっていくでしょ。アートってあんまりマーケティング的じゃないじゃないですか。それよりも自分を掘って表現していく。それをまわりが勝手に評価をして、結びつくわけなんで。ビジネスとかそういう場でもそういうことが実現していったらいいなと。

前田:ビジネスをアートの発想や、やり方で……。いいですよね。

遠山:私自身、もうすぐ還暦なんですよ。で、今年の年賀状に書いたんだけど、23歳から社会人になって、私は100歳まで仕事をして、105歳で死ぬ、ということにしようとしてるんですね(笑)。そうすると100歳まで仕事をするとして、今ちょうど仕事人生半分くらい。サッカーでいうとハーフタイムが始まった頃。なので、ここから大事な後半戦みたいに思っているんですね。で、仕事って言ってるけど、企業経営とかそういうのももちろんあるけれど、どっちかというと私は、それをもうちょっと「個」の方に寄っていくものをイメージしています。それは私に限らず、世の中が「個の時代」になっていくと思うので、それを自分も実践していきたい。私の場合のプロジェクトというのは、ひとつはアートであるなあと思っていて、これからアートの活動をちょっと意識して拡げていこうと思っているんですね。

酒井:今、遠山さんといえばアートという印象があります。

遠山:すごく簡単に言えば、自分で好きな作品を創って、それを「いいね」って言って買ってくれる人がいて、それで暮らしていけたら最高に幸せじゃないですか。なので、そこにチャレンジしたいなと。食べていけるまでになるかはわからないけど、(人々が)評価してくれたら、それも心の豊かさになっていくし。アートって当然、いろいろなコンテクスト(文脈)なり動機なり、いろいろあると思うんだけれども、私はまずは純粋にさっきの自分の私欲、自分の「好き」をピュアに掘ってみたいなと。

酒井:「好き」を掘っていく、いいですね。

遠山:3年前に北軽井沢の家を縁あって取得できたんですね。1974年に谷川俊太郎さんが一篇の詩を書いて、篠原一男さん※という建築家に渡して建てた、かなり独特な建築で、建築業界ではけっこう不思議な作品として知られている。それを3年前に譲ってもらったので、そこにひとりで行って「孤独と不便」を楽しんでいます。

※篠原一男(しのはらかずお):1925-2006年。建築家。住宅を中心とした前衛的な建築作品を手がけ、多大な影響を与える。

酒井:孤独と不便。

遠山:そこに行くと、電気とか音楽とかなるべくつけないで、夜になったら、ちょっと卓上のランプぐらいで。要するになんかもったいないんですよね。その空間とか時間がすごく豊かなので。ダウンライトとかつけちゃうと、全部にピントがパンと合って、音楽をかけて、あいみょんとか流れてきたら、東京と同じになっちゃう。カメラでピントが合ってくるとまわりがボケるじゃない? ああいう感じでまわりがボケて、意識とかそういうのがスッと目の前のところにあるような感じで。電気つけず、音楽をかけず、そんなことを楽しみながら、空間とか時間を楽しむ。だから今は時間があったらすぐに行きたくなっちゃうんです。

前田:うらやましいですねえ。

遠山:先ほど申し上げた私の作品の一つは、“社会的私欲~生彫刻~”というものなんですが、「台座に載せればそれは彫刻である」ということにして、自分の好きなフルーツを台座に載せてiPhoneで撮る。ノーストレスというか、iPhoneであれば手軽にかつ十分きれいに撮れるし、それでいてフルーツなのであとで食べて、美味しいし(笑)。今は冬だからずいぶん、日が昇るのが遅いんで7時ぐらいまで暗いけど、夏だったら4時台とか、いわゆる薄暮の時間、明け方とか夕方の時間とか。あるいは冬だったら雪がバーっと降ってきたとか。

そういう時に外に出て行って、それを撮ったりするわけ。そうすると楽しくて、「わあ、いいのができた!」みたいな。簡単にいえば、自分の「好き」を詰め込んで、それを誰かに見せる。社会的、っていうのは誰かが評価してくれることでもあり、それをウェルビーイング的に言えば、心も満たされてそしてお金も入ってきて、それで暮らしていけるという、そういう暮らし方が獲得できないかなっていう、まあ、実験みたいな感じです。

酒井:実験なんですね。でも、普通、還暦を迎えると、よく言われるのが「ようやく定年が見えてきた」みたいな。「仕事はできるだけ早く引退したい」という方が多いような。でも、遠山さんにとってはまだハーフタイム。

遠山:やっぱり「あがっちゃった」って言われたくないし、思いたくないというのがあるんですよ。あがっちゃうとちょっときついなあと思っているんですよ。とはいえ、まわりからすれば「早く座をあけてください」みたいな、そういう話は絶対普通にあるんだけど。経営でも、もはや『Soup Stock Tokyo』なんかも全部やってもらっているし、完全に委ねてるんですね。委ねたうえで、私なりの存在価値みたいなことをどこかで残しつつ、そこの部分はあがらずにいたいな、と。身体的にも元気でいたいし。

そういう意味で言うとね、アート活動も「もっとやっていこう」なんていうのは、現役だとやりづらいじゃないですか。経営者だと。だけど、これからはもっと堂々とアート活動ができるなぁと思うと、むしろときめけるわけですよ。

「○○だってことにして……」

遠山:1996年に初めて絵の個展をやって、それが私にとっての大きな契機となって『Soup Stock Tokyo』 が生まれたんですね。あと7年ほど前にスマイルズでも作家として大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレに出展したり、瀬戸内国際芸術祭で「檸檬ホテル」という作品などをやらせてもらったりして。まあ言ってみれば勝手にやってるんです。今年の年賀状に書いたんだけど「◯◯だってことにして前進してきた経営ないし人生」って書いてみたんですね。じつは私、最初の個展のとき、本当に絵を描いたことなかったんです。イラストは描いてたんですけどね。ある時、秋山道男さん※に「夢は何?」って聞かれて「個展ですかね」って答えたんですね。いざやることになったら「絵って描いたことないな」ってことに気づいたんです。それまでクライアントワークとして、たとえば『サッカーマガジン』から依頼があればサッカーの絵を描いたりしたんだけど、個展って誰からも何も依頼がなくて「あれ、何を描くんだっけ?」みたいな感じでした。だからもう、「自分はアーティストだってことにして」やったわけですよね。それで味をしめて、自分で発意して、自分たちで創って、直接手渡すことの喜びを得て。絵の個展を5回ぐらいやったんですが「あ、これはビジネスも作品だな」と思って。

※秋山道男(あきやまみちお):編集者、プロデューサー、俳優、作詞家、作曲家。

酒井:三菱商事にいらしたときですね。

遠山:商社って、どうしてもスケール感を求められることも多く、もう少し手触り感のあるビジネスというか、自分たちで創って届けるようなビジネスをしたいなと思ったんです。そこから、日本ケンタッキー・フライド・チキンに出向させてもらったりしながら、Soup Stock Tokyoができたんですね。だから、私にとってはアートもビジネスも最初の入口はすごく似ている。「こんなのがあったらいいな」みたいなところですよね。で、むしろビジネスのほうが拡がりが出てくるので、『Soup Stock Tokyo』ができてから、個展は20年ぐらいずっとやってない。絵を描いてひとりの人が「いいね」って言ってくれるよりも、「スープを贈ったらすごく喜ばれて…」みたいに話が拡がっていったほうがやりがいがあるなあ、という感じでやってきました。ただ、ここにきてまた、作品創りもやってみたいなと。でも、繰り返しになるけど「あがった感じ」にはなりたくない。「オーナーでいいや、というふうには言いたくないな」というのはありますね。

酒井:遠山さん、「○○だってことにして」もそうなんですけれど、社会的私欲だとか、スマイルズで「生活価値」っていう言葉があったり、言葉を創るのがほんとうに天才だなあと思います。遠山さんが創り出す造語だったり、その造語がもうずっと前からあったかのような気持ちになったり、「あ、この言葉とずっと出合いたかった」って言葉で、すごくスッと染み込むような感じ。その言葉に僕はいつも救われることが多くて。「言葉にする」ということは、遠山さんにとって何か特別な意味があったりしますか?

遠山:現実のところで言うと、私、Soup Stock Tokyoの企画書が物語形式だったんですけど、その前段があって、「電子メールのある一日」って物語を書いたことがあるんですね。それも誰かに頼まれたわけじゃないんですが、スマイルズではそういうのを「頼まれてもいない仕事」って言うんですけどね。

それを書いて、三菱商事時代に社内に配ったら、当時の社長のところまでそれが伝わって、社長に呼ばれて。それは、私にとっての成功体験だったんです。「言葉ってすごく伝わるんだな」って。それで、Soup Stock Tokyoの企画書「スープのある一日」も物語形式にしたんです。物語形式で書いていくと、自分自身が最初は「スープ」ってことしかないのに、それに顔立ちがはっきりしてきて、どんどん肉付けされていく。漏れ、抜けがなくなったりとか、前半は具体的なことを書いたから、後半は未来のこと書こうとか、「ああ、スープの次の未来って何だっけな」とか、そんなことを考えていったりして。だから、物語の企画書っていうのができあがるときって、スープというイメージしかなかったものが、企画書とともに完成していく。

これ、カッコいい例だけど、村上春樹さんが「22歳の春にすみれは生まれて初めて恋に落ちた」という一文があって、2年ぐらい置いていたんだけど、気になって、そこから一行ずつ足していったら『スプートニクの恋人』ができた、と。だから、主役も主人公もストーリーもあとからやってきた、みたいな。そんなインタビューを読んだことがあって、メチャメチャカッコいいなあと思ったんだけど、ちょっとそれに近い感じがあって、最初から決めこまれてるわけじゃなくて、最初の一文しかなかったわけですよね。そのかわり彼は、一行一行、ネジをギリギリ締めるように大事に大事に一行ずつ紡いでいった。

「新種の老人」なんていうのも、とりあえず言葉だけ創ってみただけなんですよ。中身はまだないんですけどね。そういう意味で、言葉っていうのは大事だなっていうのを感じて、スマイルズが始まったと。

酒井:そこからスタートしたんですね。

言葉の持つ可能性

遠山:スマイルズという名前も、その頃、ITやマルチメディアが流行っていた時代だし、今でこそこういうタイプの名前ってあるけど、当時からすると相当なズッコケ感というか、三菱商事の社内ベンチャー第1号って感じは全然ないような気がするんだけど。でも、スマイルズって言葉もよかったし、先ほど言っていただいた「生活価値の拡充」っていううちの企業理念は、実は「ライフスタイル」って言葉の言い換えなんですよね。でも、ライフスタイルって、その言葉を発すること自身がちょっと照れくさい。「カッコいい」って言った瞬間、カッコ悪いみたいな感じがあるじゃないですか。ライフスタイルって言葉もそうだなあと思って、その意味を日本語でないかなあと思って考えたときに「生活価値」という言葉が生まれて、「拡充」っていうのも、右肩上がりみたいなのじゃなくて、拡げて充していくみたいなので、そういう言葉になったんですね。「生活価値の拡充」とか、「世の中の体温をあげる」とか、そういう言葉を置いてみると、すごく社員が使ってくれるんですよ。そういう言葉に効能とか考え方とか「自分たちって何だっけ?」と顔立ちみたいなものがすごく結びついてきて、スープの現場とか、店長がいてアルバイトさんがいるようなときにも、日常の中に出てくるんですよ。だから、言葉って大事だなって思います。

私はよく会社とかブランドを人物に置き換えるので、スマイルズさんって人がいるとしたら、スマイルズさんらしい顔立ちとか言葉遣いっていうのが何となく生まれている。世の中、無限な意思決定を繰り返しながら日常があるじゃないですか。「今、なんて言おうかな」とか「これ、こっちに置こうかな」とか。要するに言葉というのは、みんなが無限の意思決定をするときの無意識の軸みたいなものとして機能するんだなあと。

酒井:言葉に対する可能性を感じている遠山さんが、一方で絵を描いたり、写真を撮ったりというアート作品を創っている。今日のお話だと、言葉と言葉じゃないものの両方を生み出していらっしゃる。

遠山:アートとビジネスというのがあってね、ビジネスのときはアート的なる発想をちょっと入れ込んだりして、逆にアートのときのコンテクストはビジネスっていうのを入れてるんですよ。だから私にとっての、どうしたってひとつの大きな要素なんですね。それは美大でペインティングしてた人とは違う、私なりの要素だから、そこは大事に使っとこうと思っているので。だから、アートにおけるコンテクストはビジネス。確かに非言語なんだけど、桃を撮った写真なんかを、社会的私欲って言ってるのは、どちらかというとビジネスで使える言葉を持ってきてるんですね。そうすると私の20年くらいやってきたことを、そこに結び付けられる、内容を絡めていけるので。

そもそもそう考えると、去年、東京ビエンナーレで時計の作品と、「OTM(On the time machine)」というタイムマシーンの作品を創ったんだけど、それも結局、言葉になったんだよな。

これは行きたい未来に行くことができる、という作品なんですが、最後に、そのタイムマシーンを体験した5人のインタビューが出てくるんですね。それ全部私が内容を考えて録音しているんだけど、4歳とか62歳とか、いろんな人になりすまして喋っているんです。結局それも言葉で補完しているし、瀬戸内海の豊島でやっていた「檸檬ホテル」もポエムみたいなものを書いたり、なぜかそっちに寄っていく感じはありますね。今、言っていただいた非言語みたいな写真も、それだけで世に出すのではなくて、やっぱり言葉で補完したくなる感じがきっとあるんだと思いますね。

酒井:ビジネスとアートの文脈、つまりコンテクストっていうところでつながっているんでしょうか。

遠山:そうですね。さきほど申し上げた、写真の作品を「社会的私欲~生(なま)彫刻~」と名付けるのも、生彫刻ってなんかおもしろいじゃない(笑)

前田:すごい(笑)。すごいです「生彫刻」。

遠山:生彫刻、いい名前が付けられたなあと思っていて。なんでも台座にのっけたら作品。ちなみに私のいとこ、慶應の美術史美術学科の教授で、彼は台座の研究をしているんですよ。そんなこともあって、「ああ、台座だ」って。デュシャン以来、やっぱり台座は現代アートの中で、批評されるべきものを載せる場所なんじゃないかと。

酒井:そうですね。

遠山:「生彫刻」って、私は今、フルーツでやってるけど、そのうちこれが自分の好きなお肉になるかもしれないし。なんなら一周まわって台の上に女性に体育座りをしてもらって生彫刻、みたいな(笑)。言葉から、むしろ自分の発想が拡がっていけるなあっていう。

アートってコンセプチュアルアートとほぼニアリィイコールになっているところがあるじゃないですか。それに対しては、私も「どうかな?」と思うところは半分あるんだけど、でも、ビジネスとかも普通に「誰がどうしてやってるんだっけ?」みたいな、そういう、表に現れたことの根っこを大事にするやり方をしているので、どうしたってコンセプチュアルな要素が必要になってくる感じがあります。それにただキレイなだけじゃ、ちょっと作品として批評に耐えるのは無理じゃないですか、現代アートの中でね。だから、むしろそこが何か自分でも安心できないところもあって。ますます言葉が大事になってくるかもしれないですね、アートは特に。言葉があることで、さっきの生彫刻じゃないけれど、遊べるということ、拡がるということ。

「新種の老人」の意味するものは?

遠山:「新種の老人」って言ってみたり、これも本当にまだ何もなくて。でも、言っておけば、腕相撲大会のときに「新種の老人にも出てもらおうか」なんて言ってもらえるかなって考えたんですね。別に腕相撲大会に呼んでもらいたいわけじゃないんだけど(笑)。むこうがどういう人をアサインしようかというときに、ひとつの要素に「新種の老人」という言葉が引っかかるようになるといいなと思っているわけです。これからどうしたって高齢社会だから年齢のことも多様に認める必要があるじゃないですか。そういうときの、高齢社会におけるスターみたいな。あらかじめスターになっているみたいな感じですね。

前田:最初から。

遠山:「新種の老人」って私が言い出したので、第1期生なんですよね。10年たっても20年たっても新種の老人の第1期生のポジションをキープできるわけです。山本康一郎っていうスタイリストが私の同級生なんだけど。。

酒井:はい。

遠山:彼に話したら「オレも入れてよ」って。彼が第2号、みたいな。けっこう豪華な2号だなと思っていて。そうやってつながっていってもいいし、あるいは全然、私のことを知らなくて、勝手に自分で新種の老人って名乗ってくれる。その人が自分なりの概念でそれを語るっていうふうに拡がっていってくれたらいいなと。今、パーパス経営※とか言いますよね。

※パーパス経営:企業の存在価値に基軸を置いた経営。

でも、われわれスマイルズからすれば、当たり前というか「それ、もともとやってたよ」みたいな感じもあるんで、私は最近「ノーミッション」とか言っていて。ミッションはない、みたいなゾーンを作っておくと、それもちょっとおもしろいかなと。なんでそう思ったかって言うと、吉村順三※の64年の箱根の部屋が売りに出たんですよ。「マジか、買いたい」と思って、スマイルズの経営陣を連れていったら、「遠山さんが孤独のグルメみたいにひとりで行くにはいいかもしれないけれど、うちの若い子にはコンビニもないし、きついんじゃないですかね」って。ああ、確かにそうだなみたいな。会社は会社のミッションとかがある中で、合わないものもあるし。じゃあ代官山のロータリー(クラブ)は建築好きだからと思って、ロータリーのメンバーに言ったら、「いいですね」ってなったんだけど。でも、どう考えてもボランティアの奉仕団体が不動産を取得するという理屈がつかない(笑)。それで『新種のimmigrations』を創った。

※吉村順三(よしむらじゅんぞう):1908-1997年。日本を代表する建築家。奈良国立博物館などの多くの公共建築ほか個人宅や山荘に多くの名建築を残す。

前田:ああ、なるほど。

遠山:その頃にはもう吉村順三の部屋は売れてたんだけど。それもひとつのきっかけなんですね。

酒井:遠山さんのお話をうかがっていると、言葉とウェルビーイングって、とっても大事な関係にあるんだなと。言葉をそこに置いておくと、何かがやってくると言うか。仕掛けでもないし。

遠山:そうそう。「○○だってことにして」って感じなんだよね。何もない、みたいなことなんだけど。まあでも、カッコよく言えばアートみたいなもので、コンセプトなわけですよね。そうするとそこに批評家がカッコいい枠組みを創ってくれたりとか。勝手にちょっと上に見てくれたりとか。『新種のimmigrations』、イミグレって呼んでるコミュニティを創って、私もコミュニティなんて初めてだけど、みんながそれぞれ想像しながら集まってきてくれてるんだと思うんですよね。

酒井:コンセプトって言うと、人に自分の考えを理解してもらうための言葉っていうふうに誤解されてる方が多いんですけど、いいコンセプトって、そのコンセプトを見るだけで、いろんな解釈の幅や、いろんなイメージがわいてくるのが本当のいいコンセプトだ、みたいな。「新種の老人」という言葉を置いておくと、みんなが多分、新種の老人に対して期待する事柄がどんどんどんどん増えていくのかなと。でも、真ん中にその言葉があることによって、ブレない強さがあったり。

遠山:60歳でもう老人ですって言える権利が今ならある感じがするんですよね。でも、あと10年もしちゃうと、60歳なんて本当に若くて、70歳でも若くてみたいな。そこで老人って言ってみても、言ってるだけで実際には老人とは言えない感じになる。今だったらまだ、言える時代な感じがして。だから、「老人」っていう言葉が、それまでのイメージと実態みたいなのが相当乖離してくる時代、老人という言葉がほとんど使われなくなるんじゃないかと思うんだけど。今は年寄りが年寄りじゃなくなって、じゃあ何になっていくの? っていう、その狭間ぐらいにあると思うんですよ。「シニア」って言葉も別の言葉を考えたいし。そして好むと好まざるにかかわらず、世の中の母数的にも割と主役になっていかざるを得ない母集団なので、そこをよりポジティブに定義づけられる、まあ、団塊の世代みたいなものの、言い方になれるといいなあと。

酒井:ぜひ、ウェルビーイングって言葉も、遠山さんの言葉で……。

遠山:ウェルビーイングって、日本人にはちょっとわかりづらいよね。

酒井:そうですね。ウェルビーイングというテーマでずっといろいろな方にインタビューしているんですけれど、聞けば聞くほどよくわからなくなってきます。

前田:私はよく「ウェルビーイングって何ですか?」って聞かれて、なかなか大変です(笑)。

早朝、言葉が降りてくる

遠山:私、だいたい朝の4時とか5時の、夢か現実かみたいな、あのときに思いつくことがけっこうあるんです。『新種のimmigrations』もそうだし、『The Chain Museum』とかもそうだし。『The Chain Museum』も、いいのを考えられたなあと思っていて。私にとってはアートのコンテクストはビジネスだなあって。『Soup Stock Tokyo』というチェーン店やっていて、チェーン店とアートって真逆だなあ、みたいな。これを合体させたら、「ミュージアムのチェーン店って何よ?」みたいな。

酒井:最初に言葉を聞いたとき、チェーン店のチェーンじゃないだろうな、と。

前田:最初、思いました。

遠山:ブロックチェーンとかね。そういうふうに見てくれるのもいいかなと思ったけど。

酒井:でも、そのチェーン店のチェーンだったってときに、その一番遠くにあるような言葉をつないで、「あ、またやられた」って感じになりました。その、朝早い時間帯にメモとか取ったりするんですか?

遠山:そうそう。このスマホでメモして、その時間、5時23分とか書いたりして。自分の中のストーリーとしても、ちょっといいじゃないですか。「あ、降りてきた」みたいな感じもあるし。寝てるのか醒めてるのかわからないから、無意識の中で考えていることが、スッと出てきたものなんだと思うんですよ。何にもなかったら出てこないんで。それがうまく掛け算になったりする。なんかピュアな言語がスッと出てくると思うし。それでいて私もあまのじゃくだから、ちょっと不思議な感じが好きだったりするんだけど。自分でも「なんかヘンじゃない?」みたいなぐらいのがちょうどいいな、みたいな。

遠山:最近、私「わかりかけ」とか言ってるんですけれど。このあいだ、とある美術館にいったんですが、ある作家の作品の通路みたいになっていて、歩いていくと何となくその作家の感じがわかりかけてきたのに、次、こう行ったら、またわからなくなって。そのわかりかけ感がいいなと思って。そもそもうちのクリエイティブがやっている「学びかけのRADIO」っていうコンテンツがあったり、スマイルズの社外報として配信しているメルマガの中の私のコーナーを「モギかけの果実」っていう名前にしたんです。その「◯◯かけ」という言葉がスマイルズの中にあって、ああ、いいなあと思っていて。そういう前段がありながら、私はアートのときに、わかりかけな感じだなあ、これって。それは具合がいいですよ。まわりの人も「わかりかけでいいですか」みたいな。「それが最高なんだよ」とか言う。むしろそれ、わかっちゃうと、こう来てこう来たら、最後は平面になってて、それまで不思議だったのに、平面に来て「これ、売り物になっちゃった」みたいな感じで、ちょっとガッカリ感があって。だから、わかっちゃった感より、わかんない、わかりかけぐらいで放置されるほうがいいなあと。

酒井:じゃあ、われわれもある意味、このウェルビーイングって言葉がずっとつっかえてる感じも。

遠山:それもいいのかもね。

酒井:まだスッと入ってきてなくて、この感覚、でもちょっと楽しくて。

遠山:そうなの? でも、どうせなら同じわかりかけでも、自分で使いたくなる言葉だといいよね。ウェルビーイングはもう動かしようのない世界的な言葉だと思うんだけど、それをちょっと修飾する言葉っていうか、そういうのを自分たちなりの言葉が一個あるといいかもしれない。なんだろう、幸せかけ、喜びかけ……(笑)。

酒井:遠山さん、そこを日本語で考えるんですね。僕、ウェルビーイグを何かに言い換えたいなあって思って、出てきた言葉がまた横文字だったときに、また迷宮に入ったような感じがして。やはり、日本語のほうがしっくりくる感じですか?

遠山:まあ、英語もあるんだけどねえ。結局それ、ネイティブの人からすると、ちょっと違わない? みたいなこともあったりするし。まあでも、逆に外にまで拡がっていくことをイメージすると、最初から英語のほうがいいと言えるかもしれないけどね。

ありそうでないものを創る

酒井:今度、遠山さんの誕生日に本が出されるんでしたっけ? 還暦の誕生日。

遠山:1月25日。誕生日に合わせて、森岡書店で1週間、それこそ「社会的私欲~生彫刻~」を展示して。本の真ん中に8ページカラーで出てくるんですね。その作品が。

酒井:『新種の老人 とーやまの思考と暮らし』という本のタイトルを見て思ったのが、このウェルビーイング100の「100」って「人生100年時代の」という「100」なんです。「人生100年時代」という言葉についてどうお考えですか?

遠山:すごいコンセプトだよね。すごくいいと思います。世の中がタダでポジティブになったって言うか(笑)。すごい経済効果だと思いますよ。「私なんか、そんな長生きしたくない」とかいう気分の人、もちろん、たくさんいるんだけど。死ねないからね、ホント。

酒井:おっしゃる通り、オレンジページで「人生100年時代について」っていうアンケートを取ったんです。だいたい65%の人が「そんなに長生きしたくない」って。

遠山:そういうほうがステキな人って感じがするよね(笑)。その人のブランディングとしては。

遠山:人って減価償却しちゃうか、より重なっていくか。ざっくり2種類あると思うんです。サラリーマンみたいな、組織で働く人は、どうしても減価償却するような仕組みになっているじゃないですか。だけど、寿司屋の職人とか、アーティストとか、年を重ねてますます良くなる。若い人より年寄りがお寿司を握ってるほうが美味そう、みたいなのがありますよね。どういう人がいるかな。女優さんとかもいるじゃないですか。年を重ねたほうがステキみたいな。

酒井:熟成と腐敗の違い、みたいな。

遠山:そうですね。そういうちょっとした意識というか、選択のしかた。どっちを選んで生きていくかっていう。それで80歳ぐらいで死にたいっていうほうが、ステキな人っぽいのもわかるんだが、ほんとに言霊(ことだま)みたいなのもあるから、そんなこと言ってるとほんとにそうなるというか。だからそこは、あんまり鼻息荒くしすぎずに、かわいく、100歳が一番チャーミングだね、みたいな感じになりたいかな。

前田:遠山さんのなさることは『Soup Stock Tokyo』もそうだし、『刷毛じょうゆ 海苔弁山登り』もそうだし、あと『giraffe』とかすべてが、ありそうでなくて、だけど「あるといいな」と思っているものを、それこそ手品師みたいにポン! って出す感じがあります。ありそうでないけれども、あるといいなと思うものを取り出す発想は?

遠山:スープだって大昔からあるし、ネクタイもあるし、ファミレスもあるし、だけど「自分たちがやるとこうなった」みたいな、ヘンな、突飛な発明とか何もなくて、割と真っ当なんですよね。それで、自分たちだったらこう編集するよ、みたいな気分があって。そのときに『Soup Stock Tokyo』もファストフードって言っているし、『100本のスプーン』もファミレスって言っていて。ファストフードの次のコンフォートフードって言ってみたり、いろんな言い方をしようとする人がいるんだけど。そこはむしろ、もとの言葉を使ってるんです。そうするとそこのギャップが見えてくる。だから、変にそんなに新しいとか、新しいことばかりじゃないんですよ、むしろ。

酒井:スマイルズさんって、やっていることはめちゃくちゃ面白いのに、イノベーションって言葉がそこまでしっくりこなくて、いつも僕らが欲しいオルタナティブ(代わりになるもの)の用意、別の選択肢の用意がある感じがします。ジャンクフード、ファストフードの中のオルタナティブというか。

前田:出してもらうと「あ、これこれ。これですよ」って、たとえば海苔弁だと思ったわけですよ。ハタ! と膝を打ったみたいな。それがとても多い。

遠山:やはりわれわれがやっていることって、マーケティングからは出てこないって言うか。やっぱり誰かの気づきとか想いとか、そういうところなんですよね。だから、人気(ひとけ)あるんだろうね。ちゃんと、それぞれ。人の気配。実際、『giraffe』『PASS THE BATON』と『Soup Stock Tokyo』とか、みんなスタッフのキャラがすいぶん違うんですよ。ブランドがすごく人格化しているって言うか、人格化された店に働く人が集まってくる感じがありますね。

●以下、遠山さんが皆さんのご質問に答えます

Q:「もともとあるけど新しい」みたいな事業を考えるポイントはありますか?

遠山:『Soup Stock Tokyo』のときは確かに何か事業をやりたくて日本ケンタッキー・フライドチキンに行ったんですよ。だから、何かに気づきたくて、そういうアンテナを立ててるときにスープを思いついたんだけど。私の場合、最近はもう「来期、新規事業を一個やりますよ」とかそういうのは全然ないので、あえてそうやって取りにいくような思考をあんまりしてないんです。だけど、事業に限らずだと思うけど、何かアンテナを立てておくことだと思うんですね。気になる何か。それが2本ぐらいあって、そうするとそれに、何か引っかかったりして、この2本が別の2本だったら、それを掛け合わせるとそこにしかない独特のものになったりとかするので。世の中のことというよりは、自分の足もとのこと。実家が何とかだとか、自分なりの必然性とか、そういうところで何かアンテナ立てたらいいなあと思うんで。

酒井:先ほどの手品師みたいな、自分でも驚いてみる、みたいな、ポジティブに気持ちを働かせるために、けっこう大事なことかもしれないですね。

Q:発想が柔軟で次々と想いを実現される遠山さんが、どんな子どもだったのか興味があります。やはり好奇心旺盛で、いろいろなことに興味を持ったり、たくさんの本を読まれたりしたのでしょうか?

遠山:残念ながら、本は苦手な人で、私が今度出す本も、すごく文字をでっかくしてもらったんですよ。さすが老人っていう、それでも読めない、目が悪くて。だから物理的にもちょっと無理みたいな感じもあるんだけど、前から読めない。めんどくさくて。

どういう子だったかというと、割とおとなしい子。慶應の小学校からなんで、メジャーぽいやつがいるわけですよ。メジャー系とこっちのマイナーな文系みたいなのと、両方行ってたんですね。だから、私は高校のとき、奇術部の主将で、日吉祭っていう年に1度の大きな祭りの、正面に二つ大きな教室があって、こっちはいつも落第生が行くディスコで、もう一つのほうをどこが取るかっていうことなんだけど、私の代のときは奇術部はここを取ったみたいな(笑)。マイナーとメジャーを合体させていくみたいな、両方行ったりして。ちょっとカッコよくいえばオルタナティブ、あまのじゃくというか。みんなが行くところはおもしろくないなと。

よく私が言う話なんだけど、小学生の頃に、石川君という同級生が毎年、家族でカナダにスキーに行っていて、あるとき、青いダウンジャケットを着てきたんですよ。それを「何だこれは?」と思って、それ以来、ダウンはもう石川君のものだと思って、ずっと買わないでいたの。それで社会人になってもダウンを買わなくて、10年ぐらい前かな、ニューヨークに行ったときにあまりにも寒くて、古着屋に行って、どうせダウンを買うなら、青いダウンと思って、石川君のような青いダウンを買った。そういう意味であまのじゃくと言うか、人真似みたいになるのがイヤって感じで。

酒井:よろしければ最後に出版される本のことなどを。

遠山:1月25日に産業編集センターっていう会社から『新種の老人 とーやまの思考と暮らし』という本が出るんですけど、これは25年前から『味の手帖』って雑誌に毎月コラムを書いていて、もう300以上書いてるんだけど、その中から200を選び出してまとめたもので、けっこう分厚いです。でも、コラムだから、開いたところからパッと読めるので、これはなかなかおもしろい。お手洗いに置いといてって感じで(笑)、ぜひ。

酒井:遠山さん、本日はありがとうございました。

遠山:ありがとうございました。