これまでになかった新たな視点や気づきのヒントを学ぶ『ウェルビーイング100大学 公開インタビュー』。第34回のゲストは『スープが作れたら、自炊は半分できたようなもの』を上梓したスープ作家の有賀薫さんです。スープ作りから「料理・自炊、家族・家事」に関する想いを発信している有賀さん。料理とウェルビーイングをどう捉えているのでしょうか? 料理が得意な人もそうでない人も、何度もうなずくインタビューになりました。

聞き手/ウェルビーイング勉強家:酒井博基、ウェルビーイング100byオレンジページ編集長:前田洋子

撮影/原 幹和(書籍以外)

文/中川和子

有賀薫(ありが・かおる)さん

1964年、東京都生まれ。2011年から10年間、毎朝スープを作り続け、SNSに投稿し「スープ作家」となる。素材を生かしたシンプルなスープのレシピや家庭料理をメディアで発信。各地の汁物を訪ねる『スープ旅』、『家庭料理のIDOBATA会議』の主宰など、料理や暮らしの新しいかたちを探究している。『帰り遅いけどこんなスープなら作れそう』(文響社)ほか、著書多数。

息子のスープ作りから「スープ作家」へ

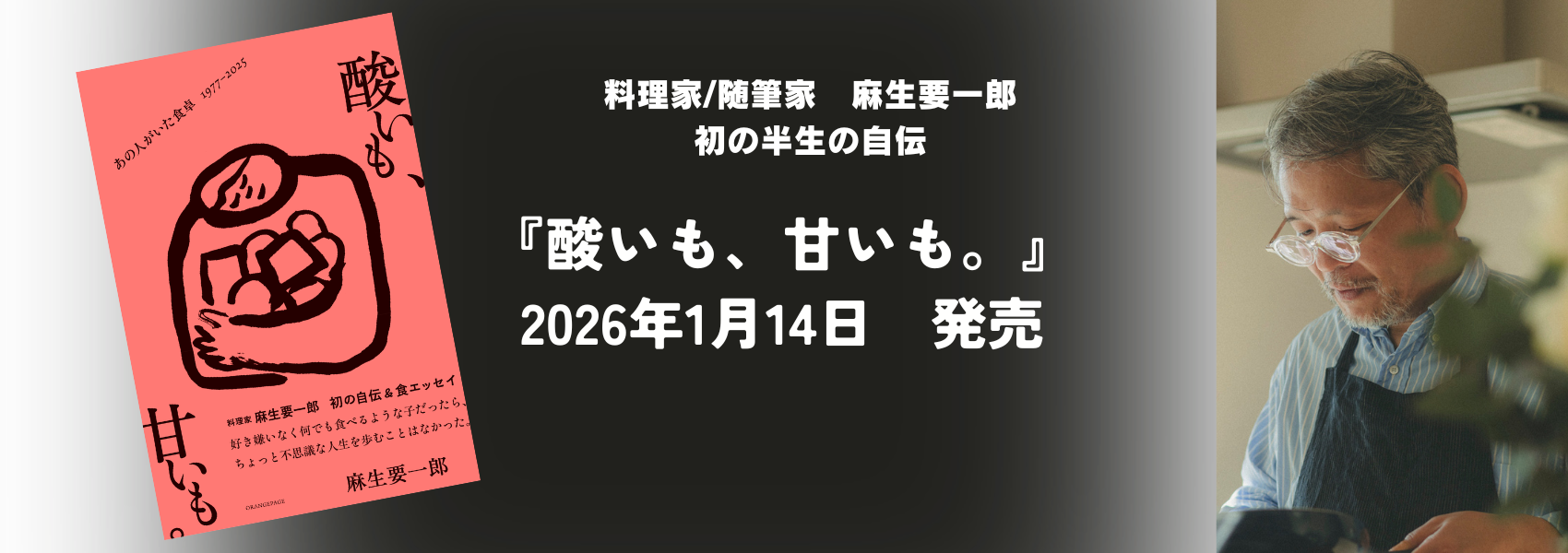

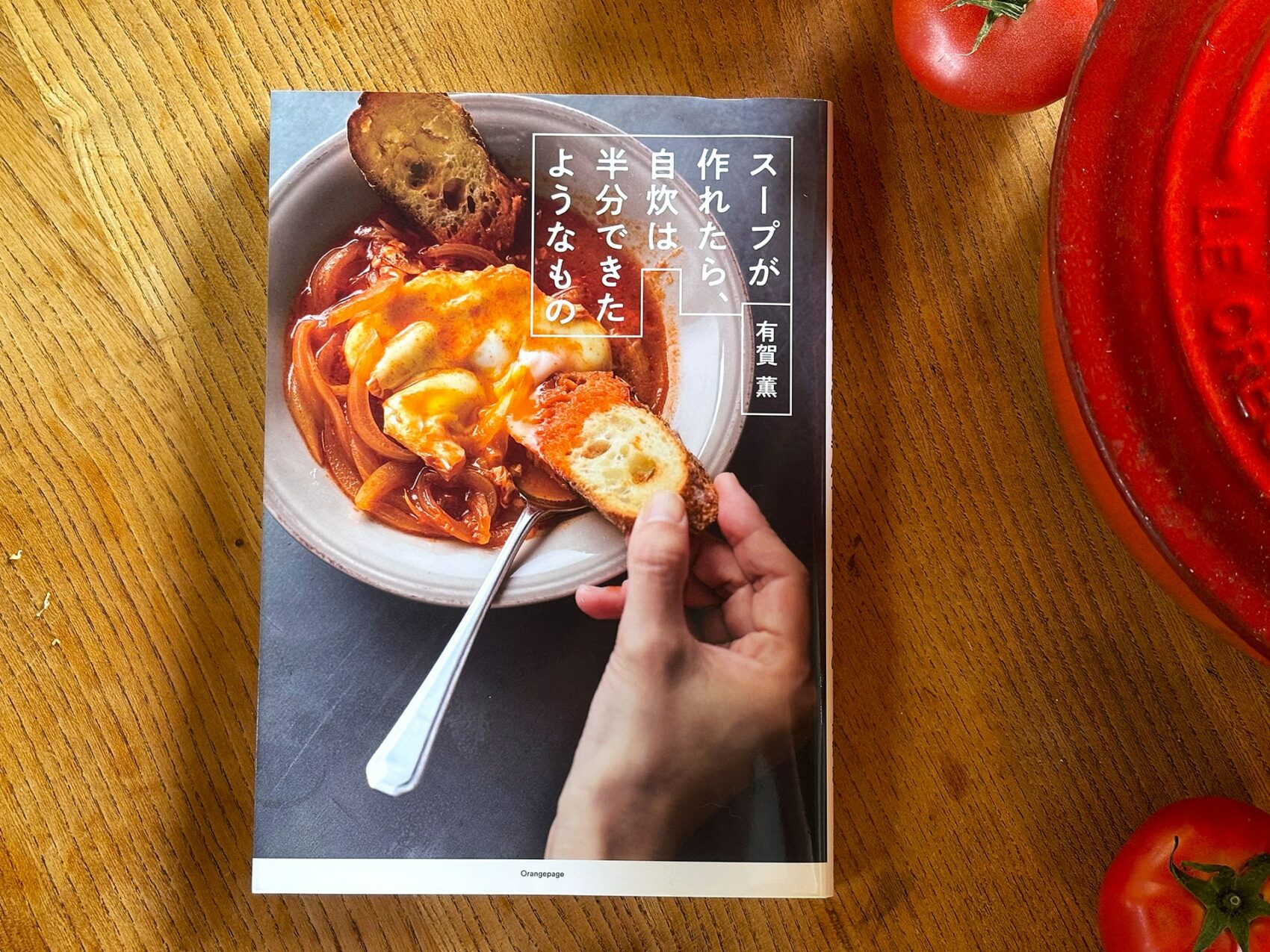

前田:有賀さんは今年2月に弊社から『スープが作れたら、自炊は半分できたようなもの』を刊行されています。実はその前から、有賀さんの様々な場所でのご発言がウェルビーイングを考えるうえで必要なワードに満ちているなと感じていて、この「ウェルビーイング100大学」でお話をうかがいたいと思っていました。まず「スープ作家」となられたいきさつから、おたずねしてもいいでしょうか。

有賀:私がスープ作りを始めたのは2011年の冬です。受験期で朝起きられない息子のために、目覚まし代わりのスープを毎朝作りました。それをiPhoneでパシャパシャと撮影し、当時のTwitterにあげたのがきっかけです。作り始めたら「スープっておもしろいな」と思うと同時に、暮らしが楽になると感じるようになりました。当時はフリーライターとして仕事をしながら家事をしていたので、とても忙しかったのです。そんな中で、スープが暮らしを助けてくれると薄々感じていましたが、それを仕事にするとはまったく考えていませんでした。

酒井:「スープ作家」というネーミングもステキです。

有賀:スープを作り始めて1年経ち、365日間のスープの写真が撮れたときに、神楽坂のギャラリーを借りて展覧会を開いたのです。すると大勢の方が来てくださって。その後、これを本にしようと自分でイベントを開いたり、勉強したり、『note』に執筆したりして、2016年にスープ作家としてデビューしました。「スープ作家」という肩書きは展覧会を開いたときに、友人から「“スープ作家”と名乗ったら?」と言われて、それからですね。私は家で料理を作っていただけなので、料理研究家というのもおこがましいし、スープ研究家というのも違うというのがありまして。「スープ作家」も、最初はちょっと合わない服を着ているような感じで活動していたのですが、8年経って、やっと服に体が合ってきたような気がしています。

酒井:有賀さんのインタビューを拝見していると、スープを通して暮らしの価値観を表現されているように思います。

有賀:そうですね。スープのレシピも伝えていますが、スープは家庭料理の象徴みたいなもので、暮らしに根付いたものです。そのスープがなぜその土地で食べられているかなど、スープを通して、暮らしそのものを伝えているという意識のほうが、最近は強いかなと思います。ご紹介いただいた著書『スープが作れたら、自炊は半分できたようなもの』も、単に「自炊の半分はスープでいいよというぐらいに、食を軽やかに考えていきましょう」という意味を持たせています。みなさんが考えているような「栄養があって温かくて、手作り感のあるちゃんとした食事」は、スープさえ作れば、ほぼほぼできていますよと、それを伝えたいと考えていました。

料理をするとウェルビーイングになる?

有賀:趣味として作る料理は別ですが、暮らしの中で作る料理は時代ごとに変わっていくべきだろうと思います。時代で変化する暮らしに合う商品やいろいろなサービスが生まれて、生活を助けてくれるものがたくさんありますが、そういうものをうまく取り入れつつ、暮らしの中心の部分はやっぱり自分で守っていくということは、すごく考えます。たとえば、料理でもめんつゆや合わせ調味料など便利なものがたくさんありますし、そういうものを上手に使うのはいいと思うのです。しかし「コントロールするのは自分の側ですよ」ということは伝えたいです。便利なものに頼ると楽ですが、全部頼りきると、自分が食べることを完全に他に預けきってしまう。そうではなく、最後は自分でハンドリングできるような部分を残しておいたほうがいいのではないかと考えています。

酒井:ウェルビーイングも、自分をご機嫌にするには自分を理解しておく、ということが大切なのだと感じます。だから自分でハンドリングすることは必要ですね。そのことと有賀さんの今のお話はリンクするような気がします。そこで今日のテーマなのですが、お料理をする方はウェルビーイング度が高いという調査結果が出ていまして。それについてはどのようにお思いになりますか?

有賀:料理をする人がウェルビーイングであるというのは、たぶん事実だと思います。でも逆に「料理をしたらウェルビーイングになるか」というと、そうではないという気がします。料理はあくまで食べるための手段じゃないですか。幸せな外食だってありますし、誰かに作ってもらうことで幸せだということもあります。子どもの頃、母が料理を作ってくれたことで(自分は料理をしなかったけれど)すごく幸せな子ども時代が過ごせたとか、そういうことはあるわけですよね。だから「食」を広く捉えたときに、その「食」をどういうふうにして経験してきたかというところから積み上げていくと、今の時代の正解とか、あるいは自分自身の食の正解とか、料理に対する向き合い方のいい接点みたいなものが見つかってくるように思います。

前田:ウェルビーイングは人それぞれですものね。

有賀:ウェルビーイングとか、幸せな状態は人それぞれであることは自明の理だと思います。ウェルビーイングの話が出たときに「みんなが一律にこれをやればいい」みたいなことは誰も言わない。料理ももちろんそうで、かなり個別なものだと思うのですが、今は出口がいくつかに決まっていて、そこに行けない人はどうすればいいのだろうという状態かもしれません。料理のスタート地点としてスープを考えると、「じゃあ私はこっちの方向に行く」みたいなことが、わかりやすくなるのではないかと考えて、メディアに発信しています。

「料理」と「自炊」の違い

酒井:有賀さんのご著書は『スープが作れたら、自炊は半分できたようなもの』というタイトルですが「料理」という言葉と「自炊」という言葉を、有賀さんの中でどう使い分けていらっしゃるのかなと思っていました。今のお話で「料理ってこうじゃなきゃいけない」という呪縛から少しずつ解放されて、自分の思い描くようにやればいいんだという人が増えるといいですね。

有賀:「自炊」というと、どうしてもひとり暮らしの人が自分のためだけに作っていると受け取られてしまいがちなので、たとえば、家族のために、とか、2人暮らしで相手のために作っている人は、「自炊」という言葉がちょっとひっかかるんじゃないかなと思っていました。でも、自分で自律的に作るという意味で考えると、確かに「自炊」でもいいですよね。

酒井:「自炊」という言葉はウェルビーイングを考えるうえで、すごく大事なキーワードになってきそうですね。

有賀:日本では単身世帯がいちばん増えていますし、少なくともみんなが自炊できるようになれば、食生活の改善にはつながると思います。それで国民全体がウェルビーイングになるかどうかはわからないですけれど。

前田:料理には自分で決める、という側面が大きいですよね。つまり自己決定して、生きるための食事が作れれば十分。それで結果として美味しいとなれば、もう万々歳のウェルビーイングだと思いますよ。

有賀:料理の苦手な人は、その自己決定が苦手なんですよ。苦手な方たちは、料理でいちばん難しいのは献立を作ることと味付けだというんです。それは、両方とも様々な条件から考えて「決定」しないといけないから。作業は慣れればすぐにできることなのですが、今日はどんなごはんにするか、その味付けはどうするかということは、ほんとうは決まっていないんです。しょっぱい味付けが好みの人もいれば、薄いほうがいい人もいるし、献立も一品だけでも十品作ってもいいのですが、それを自分で決めなければいけないのがいちばん大変なところで。お話ししたように料理を自分でハンドリングするというか、自分が決定するというところを意識してスタートしないと、いつまでたってもつらいもので、「やらされている」と感じたままになってしまいます。これは辛い。

酒井:自分で決定するためには、「私はこれが好き」といった自分の価値軸みたいなものが必要なのでしょうね。料理で自己決定が苦手というのは、もしかすると味や食材の自分の好みをはっきり意識できないとか、自信がないなどの理由があるのかもしれません。

有賀:“総菜を買う”のと“自分で作る”ことのいちばん大きな違いは、そこにプロセスがあるかないかだと思うのです。自分で何を作るかということを決定する思考のプロセスから始まり、この小松菜を何センチに切ろうかとか、煮えかげんはもういいかなとか、素材とやり取りしながら、進行していく。そのプロセス自体が自分を成長させてくれることがあります。たぶん今、みなさん時間的なゆとりや心のゆとりが足りなくて、プロセスを楽しむ余裕がなくなっているような、そういう人がすごく多い気がします。本来的にはそのプロセスがすごくいいものであると思いますよ。

「キッチンをリビングに移した」ミングルで、家族を料理に巻き込む

酒井:そのプロセスを毎日毎日、自分だけがやっているとなるとつらいので、そのプロセスの中に家族を巻き込んだり共有する仕掛けとして、有賀さんの『ミングル』は素晴らしいと思うのですが、ミングルについて、ご説明いただけますか。

有賀:ミングルというのは、私が5年前に作ったごはん装置です。95センチ×95センチのグレーのダイニングテーブルなんですけれど、真ん中にIHコンロが一つ、それから上下水道、丸いのがシンク、そして下の四角い箱の中に食洗機が入っています。うちには別に台所はあるのですが、ダイニングテーブルがあったところにミングルを置いているかたちですね。

前田:すごい発想ですね。

有賀:もう、ものすごく考えて、設計事務所にお願いして一から造ってもらいましたので、世界に一点しかないオリジナルです。最初の構想としては、「キッチンを家族のいるリビングに飛び出させよう」というものでした。ひと時代前とは違って、家事の分担や共有がずいぶん話題になり、女性たちが料理も一人だけで作るのは大変だときちんと言えるようになってきました。大変だから夫婦で分担したいとか、子どもに手伝ってもらいたいと思ったときに、クローズドなキッチンには、そこの主、つまり主婦以外が入れないみたいなことがあって。それならキッチンのほうから表に飛び出していったらどうかと。キャンプに行くと、みんな食材を切ったり、火の番とかやりたがりますよね。家でそれをやりたがらないのは、エリアというかテリトリーの問題というか、場所の問題がすごく大きいのではないかと思い、ミングルを造ったわけです。

前田:「男子厨房に入らず」みたいな考え方もありましたものね。

有賀:今、私のうしろに鍋の棚があって、すぐに道具が取れて、ここで料理を作って食べて、下の食洗機に入れてしまえばすべて済んでしまうという、ある意味家事の省力化というか、ミニマル化を目指しつつ、それよりもう少し、作ると食べることをくっつけた状態で、みんなで共有できたら楽しいだろうなと思ったのです。みんなでごはんを作るのってすごく楽しいですよね。それはもう自分で体験済みだったので、それができる場が家庭内にあるといいなと思って造ったものですね。

酒井:前田さんも先日、ご覧になったそうですね。

前田:写真で見ていたし、話でもいろいろ聞いていたのですが、実物を見るとじわじわ感動するんです。なぜかと言うと「これで名に作ろうかな」とか「これがあったら人が集まるんだろうな」とか、「自分だったらどこに置いてどう使おうかな」とかイメージが広がるんです。

有賀:そう言っていただけると嬉しいですね。ミングルみたいなものを話すことで、暮らしのことや、その人がどんな暮らしがしたいのか、こういう料理がしたいんだみたいなことを聞けるのが、私にとっていちばん嬉しいことなんです。ミングルを造って、noteに一部紹介したのですが、ものすごく反響が大きかったですし、建築関係の方やキッチンのメーカーの方も関心を持ってくださって、これからの「食」について、ディスカッションができたのです。それはすごくよかったと思いますね。

酒井:構想があっても、それをご自宅で実際に造ったというところがすごいですね。

有賀:日本のキッチンはとてもキレイで機能的ではあるものの、その多くは「一人用」なのです。これが家事分担が叫ばれながら、みんなでやるものになっていかないことの大きな要因だろうと思います。その善し悪しは別の話として、もう少し開いたかたちでもおもしろいのではないかと思いますし、実際、食事が終わると夫が食洗機に入れてくれたりして、分担して片付けるみたいになりました。お客さんもここに来ると「何かやりましょうか」という雰囲気になってきて。

酒井:やはり有賀さんは、暮らしのあり方そのものにご関心があり、ご提案を続けていらっしゃるんだということが今日はよくわかりました。

有賀:スープを仕事にして、スープの価値を伝えるときに「スープは暮らしに密着したものなんですよ」と伝えるようにしています。そうすると「それでは暮らしとは何か?」「良き暮らしって何なの?」とか「自分にとって幸せな暮らしってどういうことなの?」というところまで考えていかないと、最終的にスープのレシピに落とし込んでいくことがうまくできません。そこがつながっていかないと本にするときもちょっと表面的なものになってしまいます。「こういう暮らしがしたいからこういう料理を作る」「こういうスープを作るんだ」となっていかないと、必然性のあるレシピにはならないですよね。

前田:もう、まったくウェルビーイングを考えるときと同じですね。

以下、みなさんの質問に有賀さんがお答えします。

Q:お子さんには自炊について、どのように教えましたか?

有賀:うちは息子がひとりいて、今30歳でひとり暮らしをしていますが、自炊しています。3歳から包丁を持たせて、普通に使えるようになりました。親がちゃんと見ていてあげて、きちんと教えれば、それぐらいの年齢でも怖がらずに使えるようになります。小学校3年か4年生の夏休みに、お金を渡して「これでお昼ごはんを作ってください」と言ったんです。それがすごく大きかった気がしますね。最初はそうめんとめんつゆだけが3日間続いたときもありましたが、それでは自分も食べていてつまらないと思ったのでしょう。そのうちチャーハンを作ったり、何かのせたり、自分で工夫し始めたんです。チャーハンにジャガイモを入れてみたら美味しいね、みたいなことを1ヶ月くらいやっていたら、すごく自信になったようです。私も仕事で出かけることが多かったので、外からメールで「ごめん、お米を洗っておいて」みたいに頼んだり。教えるというよりも、一緒に暮らしている仲間のような感覚で伝えていきました。おかげで「やりたくない」みたいなこともなかったし、すごくマニアックにカレーのスパイスを配合し始めるような料理男子になることもなく(笑)、今は普通に自炊しています。

Q:ミングルなら料理のモチベーションが上がるというか、かまえずにしぜんに料理ができそうな気がして、いいなと思いました。それでも疲れていたり、モチベーションが下がってしまったときはどうしていますか?

有賀:「できない」というときはしょうがないですね。外に食べに行くか、デリバリーもいいと思います。それは近所のファミレスでもコンビニでも全然かまいません。普段から「ここならとりあえず満足できるな」というところを2〜3カ所おさえておいて、そこを利用するのもありです。

前田:料理をするパワーがないときってありますね。

有賀:キッチンに入るということは、すごく起動力が必要なんです。ミングルがほんとうにいいと思うのは、ミングルの前にいったん座って、座ったところから何か始められる。とりあえず何かの皮をむこうとか、野菜を切るとか、そういうところから起動に向けてアイドリングタイムができる。これがすごくいいです。

料理を始めるときは、まずお鍋でお湯を沸かすとか、“最初のワンアクション”を決めておくと、意外に料理に入りやすいと思います。気力のないときは、半手抜きでも家族が喜んでくれるような工夫をしたり。たとえば、レトルトのミートソースでスパゲティを作る。そのままではちょっと寂しいので、野菜を適当に刻んでソースに入れて増やすんです。ナスを入れたりすると、別にごちそうというわけでもないのに、家族は「美味しいね」といって食べるし、こちらもちょっと「やったぞ!」という気持ちが残る。そういうものを常に2〜3品できるように用意していることは、意外に大きいと思います。