これまでになかった視点や気づきのヒントを学ぶ『ウェルビーイング100大学 公開インタビュー』。第33回のゲストは未来をつくるSDGsマガジン『ソトコト』の編集長、指出一正さんです。昨年、8年ぶりに新刊『オン・ザ・ロード 二拠点思考』を上梓したばかりの指出さん。地域と二拠点思考、そしてウェルビーイングとの関係など、興味深いキーワードが多数飛び出すインタビューになりました。

聞き手/ウェルビーイング勉強家:酒井博基、ウェルビーイング100byオレンジページ編集長:前田洋子

撮影/原 幹和(指出さん)

文/中川和子

指出一正(さしで・かずまさ)さん

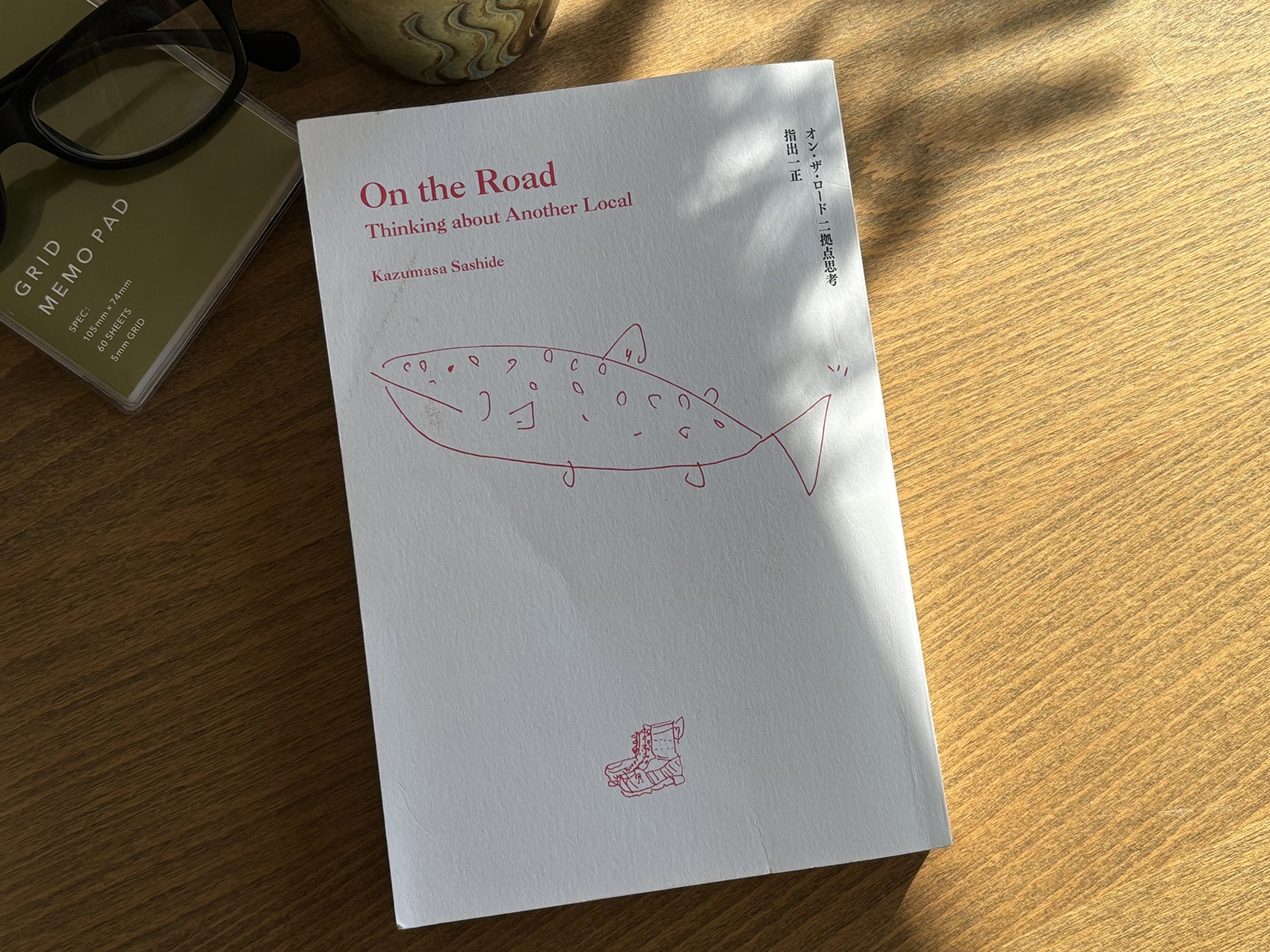

1969年群馬県生まれ。上智大学法学部国際関係法学科卒業。『Outdoor』編集部などを経て2011年より『ソトコト』の編集長に。定住でも観光でもなく、地域の人たちと関わる『関係人口』の提唱者のひとりで、全国各地の自治体のアドバイザーや官公庁の委員などを多数務める。2024年12月に著書『オン・ザ・ロード 二拠点思考』(ソトコト・ネットワーク)を上梓した。

二拠点生活はパラレルワールド?

酒井:昨今、「地域活性化」とか「地方創生」、「関係人口」「二拠点」と、地域を新しく捉え直す言葉を耳にする機会がほんとうに多くなったと感じます。その背景にはコロナ禍を経て、価値観の変容があったのかどうか、まずそのあたりからうかがいたいのですが。

指出:人が求めているものが変わってきたと僕は感じています。たとえばお金があったら「何かモノを買う」から、資格を取ったりして「自分を磨くために使う」に流れが変わっていきました。今はクラウドファンディングなどもそうですが、アクセサリーを買うときも自分の好きな作家さんを応援する感覚で買うとか、自分が好きだったり、あこがれるような対象との「関係性」を買っているように思うんです。関係を買うというのは悪くない話で、地域を応援してくれるというのも、関係を買うという感覚にとても近いと思います。

酒井:今、私のまわりでも「ローカル」とか「二拠点」に関心がある人がとても多くて、特別なことではなくなった気がします。

指出:「ローカル」って、かつては「何かの課題を抱えている」状態を表現する言葉として使用されることが多かったのですが、今はどちらかというと「すごくおしゃれ」だとか「軽やか」だとか「遊びに行きたい」みたいになっています。実は僕も二拠点生活を始めて3年になりますが、やってみると楽しいんです。僕、今日は東京にいますが、妻と息子は神戸に暮らしていて、僕は東京と神戸を往ったり来たりしているんです。すると、これまで一つの自分だったのが、二つ以上の自分みたいになってきて「自分とはこうあるべきだ」ということから少し解放される。これまで東京というA地点では「ソトコトの指出さん」と見られていたのが、神戸というB地点を手に入れたときに、その地域の人から「指出さん、スナックのマスターみたいですね」「歌がうまいんですね」みたいな話が出てくるわけです。

前田:指出さんの別の一面が見えるんですね。

指出:地域に求めるものが今は変わってきていて、これまでは旅行などでも、そこに着いてからの“取れ高”が大切だったんです。「この観光地に行ったら名物のカニを食べなきゃ。温泉につからなきゃ」と。でも「そこに美味しい小さなイタリアンのお店があるなら、それを楽しめばいいじゃない」というように、とにかく元を取らなければいけないという旅のしかたから、その地域の日常に入っていく。そこで楽しさ、穏やかさみたいなものを味わう方々が増えたんじゃないかと思います。地域といってもすごく違うわけではなく、パラレルワールドみたいな感じで「よく知っている風景なんだけれど、喋っている人のイントネーションが違う」みたいな感じで、ライトなSFを楽しんでいるような気がします。

人は「移動」でごきげん=ウェルビーイングになる

酒井:先月、指出さんが出版された『オン・ザ・ロード 二拠点思考』。このタイトルを見たときに「次のゲストは指出さんだ!」と決めました。

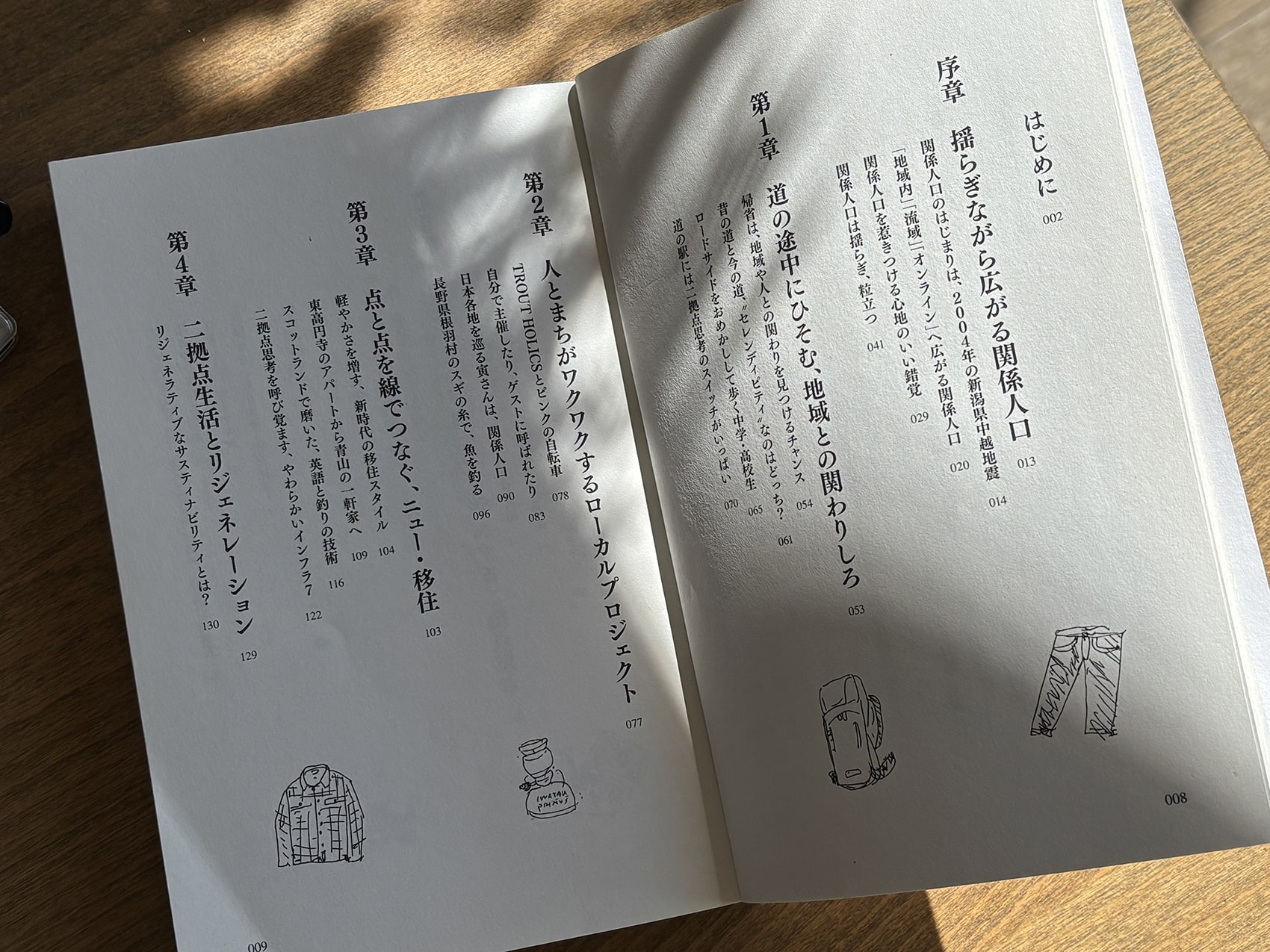

指出:ありがとうございます。このタイトルにした理由はふたつくらいあります。『オン・ザ・ロード』はもともとアメリカのビート・ジェネレーション※のジャック・ケルアック※が書いた『路上』というすごい名作からです。原題の『On the Road』を訳して『路上』。僕は彼らビートニクの影響を受けた世代。ビートの文章って彼らが好んだジャズやビバップを文字にしたみたいで、ジャズっぽいし、ビバップというか即興というのか……つまり同じ言葉を反復したりしていて。僕はそれをかっこいいなと思った学生時代を経て編集者になったんです。だからビートに敬意を表して『オン・ザ・ロード』というタイトルにしたというのが一つの理由です。もう一つは雑誌の編集長視点では世の中を俯瞰した鳥の目で見ることが多かったんですが、この本では路上から虫の目で見て、地域の魅力やローカルで暮らすことのほんとうのおもしろさや豊かさを書きたいと思って、このタイトルにしました。

※ビート・ジェネレーション……1940年代から1960年代半ばにかけてアメリカで起こった運動に共鳴・参加した人々やその世代に属する人。保守的な価値観に反抗し、人間性の解放を求めた。ビートニクとも総称される。

※ジャック・ケルアック……1922〜1969年。アメリカの小説家・詩人。ビート・ジェネレーションを代表する作家の一人。

列車や車に揺られながら、または旅先などで読みたい一冊。

酒井:そこで本日のテーマ、二拠点思考とウェルビーイングの関係なんですが、二拠点の実践者として、指出さんの率直な思いやお考えをうかがってみたいです。

指出:僕はウェルビーイングを自分で意訳して「ご機嫌な状態」と言っています。WHOの定義を訳すると「社会的、心理的、身体的に良い状態とされる」とか、健康というところの文脈でいうとそれがいちばん正しいのでしょうが、それはあくまで専門用語でしょう。僕たちが日々暮らしている中で「じゃあウェルビーイングってどんな感覚なんだろう」と考えたときに「ご機嫌な状態」のほうがわかりやすい。僕はよく「いつもご機嫌ですね」と言われるのですが、家族や友人、社会のみなさんのおかげで、比較的ウェルビーイング度が高く暮らせているのかなと感じています。

前田:確かに指出さんは“機嫌がいい”という言葉がぴったりで、それってすごいことだと思います。(笑)。

指出:そうですかね(笑)。実は『ソトコト』でもウェルビーイング入門の特集を作ったりしていて、専門家にお話を聞きに行ったことがあるんです。福井県立大学の高野翔さんという方なんですが、元々はJICA(独立行政法人国際協力機構)の職員で、経済成長よりも国民の幸せを測る価値基準「GNH=国民総幸福」を掲げるブータンに数年着任されて、幸せの研究をされていたんです。それからウェルビーイングを福井県立大学でさらに学んで、研究して教えていらっしゃる。その高野さんが「ウェルビーイングはある2つの行動で高められる」ということを教えてくれたんです。

酒井:それは是非知りたいですね。

指出:一つは“短中長”の、要はさまざまな距離の移動をすることで人のウェルビーイング度が高まるそうです。家から会社に行くだけではなくて、いろいろな場所に行ったり、旅したりすることで、実際に人の幸せ度が高まるという結果がデータとして出ていると。もう一つは家とか会社とか、所属している団体以外の「サードプレイス」の存在ですね。自分の名前をフルネームで呼んでくれるとか、自分という個人をちゃんと認めてもらえる場所を持っている人はウェルビーイング度が高いそうです。移動を伴う、家と仕事場以外の第三の行き場所を持っている。これってまさに「二拠点」なんじゃないかと思いましたね。だから、二拠点思考はウェルビーイング度を高めるというのが僕の持論なんです。二拠点思考が人のウェルビーイングを高めるということは、すなわちそれぞれの地域の幸せをもつくれる方法ではないかと思っています。

地域の人との「関わりしろ」とは?

指出:今、日本の市町村では人口が減っている、産業が興しにくい、若い人が都市部へ流出するといった課題がありますが、それを解決した先に何の目的があるのかということはあまり議論されていません。

前田:確かにそうですね。

指出:目的は、みんなが幸せで“ご機嫌”だったらいいわけですよ。持続可能な社会をつくりたい理由は何かというと、誰もが幸せであってほしい、ということ。今生きているみんな、未来のみんなが幸せであってほしい。だから持続可能な社会というのはあくまでも手段で、目的はみんなが幸せに生きてくれること。誰もが幸せだったり「今日は楽しかったね」と話したり共有できる社会をどうやってつくるかというときに、僕はウェルビーイングという概念はすごく大事で、そのウェルビーイング度を高めるための方法論として『二拠点』をおすすめしているということですね。

酒井:単純に自分の拠点が二つ以上あると、居心地のいい場所が選択できる。自分のご機嫌な状態を保つためにすごくいいと思います。

指出:『二拠点思考』は造語ですけれど、『二拠点居住』だとまだハードルが高い感じがするんです。でも思考であれば、自分が暮らしていたり、大事にしている地域を二つとか複数持つことは可能な範囲なのかなと。たとえば僕の場合は東京と神戸が二拠点思考のもとになっているんですけれど、そこだけではなく、東北であったり、中国地方の島根であったり、好きな場所はたくさんあります。そこで地域の人たちと関係性を重ねさせてもらう中で、頭の中の地図にその地域の地名が大きな文字になっていく。それがあると生き心地がけっこう楽になるんじゃないかと思うんです。

酒井:ご自身の地図の中で、その地域が特別な存在になるんですね。

指出:「一つの場所」で「一つに限定した自分」でずっと真面目に生きていかなければならなくなると、それほどしんどいことはないと思います。けれど、もう一つ、自分の好きな人たちが暮らしていて、自分の好きな美味しいごはんが名物の地域があるとなれば、辛いときもそこに行っている自分を考えて「あ、なんとか乗り越えられる」みたいに、自分を追い込まずにすむように思うんです。人間、いつもいつも成功するわけではないので「今日は失敗したな」というときに「そろそろ島根に行こうかな」とか。そういうのはとても大事ですね。

酒井:地域であったり、その地域の人との関わり方、指出さんの言葉で言うと「関わりしろ」はどうやって見つけていけばいいんでしょう? 見知らぬ土地で、人によってはすごくハードルが高そうに感じるかもしれませんが。

前田:たとえば、今日、初めて『二拠点思考』という言葉を聞いた方は、「私は普通に暮らしているだけなんだけれど、そんなことできるのかしら?」と思っている方もいるかもしれません。

指出:「関わりしろ」というのも造語なんですけれど、たとえば今、日本には古民家とか空き家が多いじゃないですか。で、その古民家に行って「私、ここで美味しいごはんを作ってみんなで食べてみたいな」と思ったら、それはすでに関わりしろのある場所なんです。自分が何かやってみたいなと思わせる地域とか空間とか仲間は、自分にとって関わりしろのある存在、と考えるといいと思います。

酒井:少しでも能動的な気持ちが芽生えたら、それがもう関わっているということなんですか?

指出:そうなんです。その能動的な気持ちが芽生えたということは、そこに「関わりしろ」がちゃんと用意されたということですから。余白と言い換えてもいいと思うんですが、自分が関わる余白があるかどうかですね。

酒井:能動的な気持ちのスイッチが入りやすい場所、その地域との相性みたいなものを、指出さんはどのようにはかっているんですか?

指出:それは、理論とかハウツー本とかガイドマップでは探せないんです。初めて行った場所なのに、デジャヴ(既視感)みたいな場所がある。何となくフィーリングが合う「約束の土地」みたいな場所が、人にはだいたい3つぐらいあるといわれています。実は今、日本のローカルで「関係人口」いう、観光に来たわけではなくではなく、住んでもいないけれど、その地域に関わることを楽しんでいる人たちが生まれ、広がっています。彼らにインタビューすると、だいたい明確な理由はないんです。だけど「なぜかすごくここがいいなと思ったんです」みたいな、そういう返事が来るんですね。要は行ってみて、ファーストインプレッション(最初の印象)が良ければ、それがみなさんとピッタリ合う地域ですから、そのまま自分なりのやり方で地域との関係性を深めたらいいと思います。

「自分に飽きる」がウェルビーイングの対極にある

酒井:自分にとって居心地のいい拠点が何カ所かあることで、食事のバランスを取るように心のバランスが取れるみたいなのがすごくおもしろいですね。

指出:僕の場合、東日本と西日本で拠点を分けているので、仕事の情報や経験値などを通して東日本で成長させてもらっている自分と、西日本で育ててもらっているもう一人の自分、みたいなところがあります。

前田:地域が変わると街を歩いていても、通行ルールでも左右が違うとか、自分がびっくりすることがあります。そのびっくりする自分を見ることもできますものね。

指出:そうなんです。僕も最初、東京と違って神戸ではエスカレーターの右に立たないといけないとか、通勤電車の中のボックスシートとか、すごく緊張したんです。ボックスシートの奥に座って降りるとき、どうやって出たらいいんだろうとか妙な緊張感があって暮らしていたんですけれど、それも自分にとってはいい鍛錬だったなと思います。普通だったらたぶんルーティーンで過ごしてしまう。通勤電車でどの車両に乗るとか、あまり認識しない行為になってしまうんですけれど、それが二拠点になると、それすらも自分の経験値になっていくので。小さな有事の連続というか、要は刺激に事欠かないということですね。

前田:一つの場所でずっと暮らすというのは無意識なルーティーンで生活していることになりますね。それが良い面もあるけれど……。

指出:刺激がなくなると意識が内面に向かってしまって、自分のことに向き合いすぎることがあるんです。「歯ブラシを忘れた!」とか、「この電車の乗り換え、どうしようか」でもいいですけれど、小さな有事が起きるってけっこう大事で、そういう小さな刺激みたいなものを意識してでもつくっておいたほうがいい。ウェルビーイングという考え方もそうなんですけれど、おそらく人として「自分自身に飽きない」というんでしょうか。自分に飽きるということがウェルビーイングの対極にあると思います。自分に飽きないためにはどうしたらいいかというと、自分では起こせないことにぶつかるしかない。趣味ってそういうことだと思うんです。新しい趣味を始めるというのは、成長とか刺激を自分に与えることで、自分に飽きないでいられる、ということですね。

酒井:ほんとうにそうですね。旅に出る理由も同じかもしれませんね。

指出:僕は家や自分の部屋が大好きなんですけれど、ずっとこもりっきりだと、何か新しい刺激がほしくなります。刺激、と言ってもすごいことではなく「散歩してみたいな」とか、「コンビニに行きたいな」とかあるじゃないですか。二拠点はあれの延長線上にあると言えるかもしれません。

以下、みなさんの質問に指出さんがお答えします。

Q:自分は人見知りで新しいことを始める気力も低下しているので、どうしたら居場所、拠点を増やせるかアドバイスをもらえると嬉しいです。やはり旅や移動でしょうか?

指出:僕も実は積極的に人と関わりたいというタイプでもないんです。今、「人はいっぱいいるけれど、暑苦しくない」みたいなコミュニティをちゃんと作り始めていて、シェアハウスなんかはそういう形態なんじゃないかと思います。何がなんでも団結するというよりは、みんなバラバラに暮らしているんだけれど、同じ集合住宅に住んでいるみたいな。ですから、自分の居心地のいい距離感が取れるようなコミュニティを探されるといいかもしれません。たとえば地域のコミュニティセンターに行って「仲間募集」みたいなサークルがあったり、SNSでもそういうことを発信している人がいるので、イベントに一度行ってみて、自分との距離の取り方を調べてみる。「この人たちのグループは、自分と同じような感覚で人づきあいしている」みたいな居心地のいいところがあるかもしれないですね。東京にお住まいであれば、尾山台のタタタハウスというのがすごくいい場所ですので、遊びに行かれることをおすすめします。

※尾山台 タタタハウス instagram

https://www.instagram.com/tatata_house

Q:二拠点生活してもらう側、地方に住む者の立場としてできることはあるでしょうか?

指出:迎え入れてくださる方がいらっしゃるから、二拠点とか地域に足を運ぶことに足取りが軽くなるなと常に感謝しています。迎え入れるということを「とにかくケアしなければ」というふうに思わないで「自然体で好きにしてね」くらいの感じで迎え入れるとお互いにストレスが溜まらなくていいと思います。僕は「半開きの状態にしておく」と言っているのですが、いつ入ってきてもいいし、いつ出ていってもいいというくらいの感覚で関係性をつくっておく。「ああしなければいけない」とか「必ずまた来週、来なければいけない」みたいになると、ヘンなプレッシャーみたいなものが起きてしまうかもしれません。半分開いた感じというのか、半開きの状態みたいなほうが長続きすると思います。空間をつくるとき、仕組みをつくるとき、人のマインドとしてもそうですね。あまりケアしすぎないで半開きの状態でいいと思います。

●角田光代、石川善樹、前野隆司、五味太郎、安藤優子、小山薫堂、松浦弥太郎、為末大、東村アキ子、藤井恵、麻生要一郎etc. 多彩な人々の貴重な発言の宝庫「ウェルビーイング100大学」バックナンバーはこちらから!

https://www.wellbeing100.jp/posts/feature/daigaku

●「ウェルビーイング100大学」を一冊にまとめた書籍はこちらです。

https://www.wellbeing100.jp/posts/3884