文/福澤 涼子

第一生命経済研究所 ライフデザイン研究部 副主任研究員

専門分野は、住まい(特にシェアハウス)、子育てネットワーク、子どもの居場所

イラスト・図/ながお ひろすけ

増えるひとり暮らしの高齢者

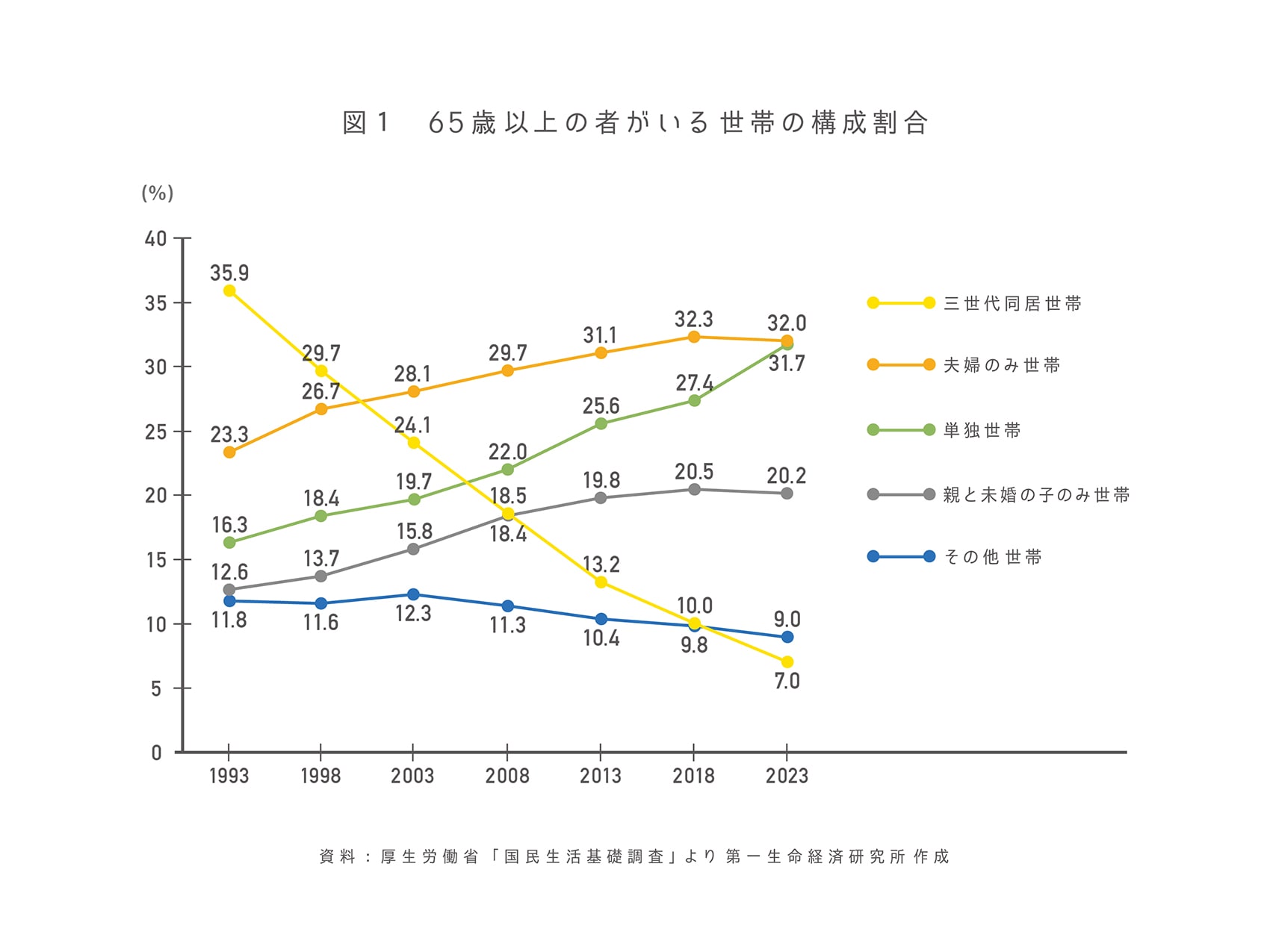

いま、日本国内でひとり暮らしの高齢者が増えています。図表1は、65歳以上の高齢者のいる世帯の構成を示しています。30年前は多かった三世代同居世帯が急激に減少し、その代わりに増えているのが、単独世帯、夫婦のみ世帯、親と未婚の子のみ世帯です。特に、ひとり暮らしの高齢者世帯は、1993年には16.3%でしたが、2023年には31.7%と急増しています。さらに、国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計」によると、2050年には高齢世帯の45.1%が単独世帯になると推計されています。

なぜひとり暮らしの高齢者が増えているのでしょうか。かつては、日常生活の面倒をみるために、高齢の親とその子どもや孫が同居するケースが多くありましたが、最近では同居が選ばれにくくなりました。夫婦で暮らしていても、どちらかが亡くなったとき、そのままひとり暮らしとなる場合も多いようです。また、結婚をしない、子どもを持たないという人たちが増えているため、そもそも同居する家族のいない人たちも増えています。

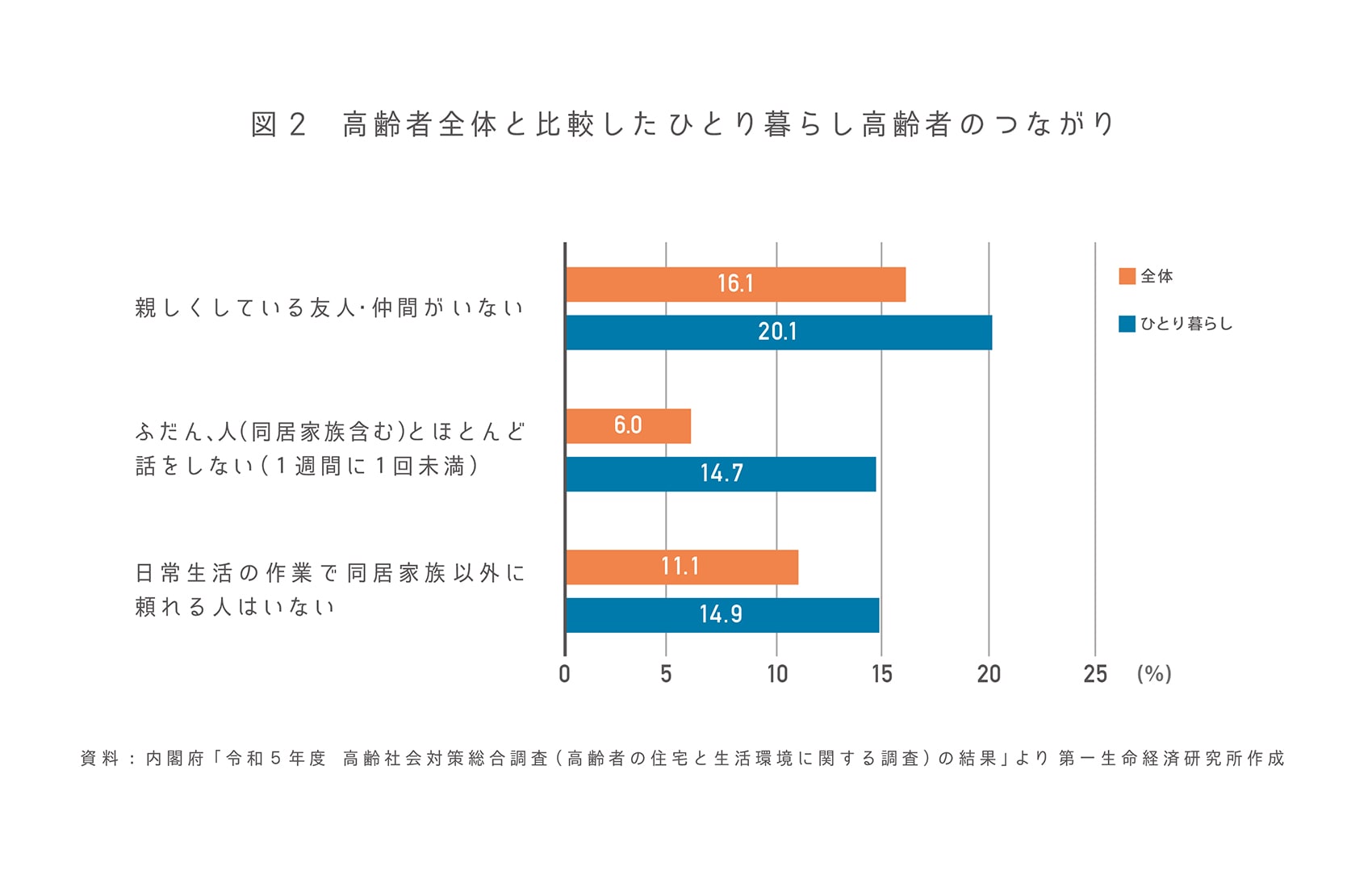

ひとり暮らしであっても、友人や近隣住民などとのつながりが豊かで、いざという時に助けてもらうことができればそこまで困ることはありません。しかし、実際にはひとり暮らしの高齢者ほど、「親しくしている友人・仲間がいない」「ふだん、人とほとんど話をしない(1週間に1回未満)」「日常生活の作業で同居家族以外に頼れる人はいない」割合が、同居家族がいる高齢者と比べて多く、家族以外のつながりも希薄な傾向にあることがわかっています。(図表2)

若い世代でも孤立した環境は心身にマイナスな影響がありますが、高齢になると認知機能の低下につながるなどの影響が懸念されます。また、高齢者の事故の多くが居室や階段など自宅内で起こることからも、何かあった際にすぐに助けを求められる人が近くにいることは大切だといえるでしょう。

デンマークのコ・ハウジング

世界に目を向けても、こうした高齢者の孤立は問題視されており、各国で高齢者を孤立させない住まい方の実践が広がっています。本稿では、そのなかでもデンマークで広がる「コ・ハウジング」について紹介します。デンマークは、北欧諸国の一つで、手厚い福祉と幸福度の高い国として知られています。そのデンマークで広がりを見せているコ・ハウジングは、プライベートな生活空間と共有スペースを組み合わせ、近隣同士の交流を奨励する住まい方です。個別の住戸とは別に共同のキッチンやダイニングなどがあり、生活の一部を共同することで、一般的な住宅と比べて深い関係を築くことができると考えられています。シニアだけが共に暮らすものから子育て世帯などの多世代で暮らすものなどバリエーションがあります。

こうした集住のスタイルは、北欧のスウェーデンや西欧のドイツ、スペイン、オランダなど各国で見られていますが、なかでもデンマークではその数が近年急増しています。人口は600万人弱のデンマークですが、2022年時点で少なくとも385か所(一部建設中)、およそ11,000戸のコ・ハウジングが存在しています。それだけの数があってもほとんどの場所で入居の待機者がおり、入居まで5~7年かかることも珍しくないため、50~55歳の時点で早めに決定するよう呼びかけもされています。

コ・ハウジングがシニア層から求められる背景には、日本同様に高齢化が進むなか、家族や近隣とのつながりが弱まっていることが挙げられます。先に日本では三世代同居が減っていると述べましたが、デンマークではそもそも「子どもが親の面倒を見る」という価値観が、日本に比べて希薄な傾向にあります。そのため、日本以上にひとり暮らしの高齢者の割合が多く、他者との交流の少ない高齢者たちの暮らしが問題になっています。そこで、同じ問題意識を持った高齢者たちが集い、自らコ・ハウジングの建設を計画し、自治体も建設費用などの援助を行ってきました。さらに近年は高齢者のニーズが高いことから、民間のディベロッパーが作る大型のコ・ハウジングも増加してきており、幅広い層への普及の兆しが見えています。

コ・ハウジングでの暮らし

では、実際のコ・ハウジングの暮らしとはどのようなものでしょうか。間取りとしては、各戸の住戸には水回りやキッチンが完備されており、十分な広さがあるため、自分のプライバシーやプライベートはしっかりと確保することができます。暮らしを重視するデンマーク人らしく、各居室にはそれまでの家で使用していた家財道具が持ち込まれ、デザイン性とオリジナリティのある居室空間が維持されています。また、各居室の玄関の前には、ベンチやテーブルが置いてあることが多く、天気の良い日や寂しいと感じる日に玄関先に出て過ごしていると、住人同士の挨拶や雑談などの交流が自然と生まれるとのこと。加えて、コ・ハウジングの住人は共有で使うキッチン、ダイニング、トレーニングジム、工作室、お庭などを自由に使うことができます。それらの場を一緒に利用することを通じて、自然と交流が生まれるのです。

一棟あたりのコ・ハウジングの世帯数は、大規模のものを除けば、20~30世帯くらいが一般的で、夫婦で暮らすケースもあるので20~40人ほどがそのコ・ハウジングの住人仲間です。その仲間たちで趣味を楽しむようなサークルがいくつもあり、食事会グループ、絵画グループ、音楽グループなど、なかには寒中水泳のグループまであるコ・ハウジングもあります。その多くはコ・ハウジングの建物内で活動しているため、身体が不自由になったとしても、より長く仲間と共に活動を楽しむことができるのです。

その他、コ・ハウジングは自主的な運営を基本とするため、各住人にはそれぞれの役割が与えられます。具体的には会計や共有部の管理や清掃、話し合いのリーダーなどがそれにあたります。もちろん、加齢によってできないことも増えていきますので、その内容は状況に合わせて調整されていきますが、仕事をリタイアして役割を喪失しがちな高齢者にとって、必要とされているという感覚を得られる貴重な機会なのではないでしょうか。

こうしたサークルや役割のほかにも、女子会、スポーツ大会、ガーデンパーティー、みんなで外出して美術館に行くなど、催しも盛りだくさんです。もちろん、そうしたイベントも住民自らが企画しており、仲間との暮らしを積極的に楽しもうとする高齢者が多いことがわかります。

コ・ハウジングをささえるデンマークの福祉と教育

一方で、こうした住まい方はデンマークが高い税率に支えられた福祉国家だからこそ実現できることでもあります。多くの自治体は、コ・ハウジングが高齢者の心身に良い影響があるとして、その数を増やしていくことに前向きな姿勢を示しているようです。個別のプライベートスペースに加えて、共有のダイニングやキッチン、趣味のスペースなどを確保するにはコストがかかりますが、コ・ハウジングの建設費用は自治体が補助することも多くあります。加えて、より広い層が利用できるように家賃や売買価格の上限が設定されているコ・ハウジングも多く、住まいのスペックの割には安価に住むことができます。

また、他人同士の共同生活にはどうしても意見が対立してしまうなどトラブルもつきものですが、コ・ハウジング内の紛争を解決する仕組みも用意されています。

さらに、デンマークは在宅介護サービスも充実しています。必要だと判断されれば誰でも無料で質の高い在宅介護サービスが受けられるため、住人間で介護をし合う必要はなく、あくまで交流を楽しむ相手としての関係性を築くことができます。

また、デンマークの人たちは幼少期から話し合いの技術を教育されており、集団で何かを決めて実行することを得意としています。だからこそ、住民の自主性にもとづくサークル・イベントの企画や、話し合いによる意思決定・運営が可能となっているのです。

日本でもシニアの住まいの新たな選択肢になるか

日本に目を向けてみると、こうした北欧の共住スタイルを参考にした住まい方が生まれてきています。そのなかでもシニア向けの共住スタイルを「グループリビング」といいます。比較的元気な高齢者10人ほどが各自の住戸とは別の共同空間で、食事や清掃など必要な生活サービスを共同で購入・利用しながら生活します。住人間の助け合いを重視するため、家庭的なコミュニティを形成しやすいという特徴があります。その認知度はまだ高くありませんが、こうした住まい方を実践する人や興味のある人は増加しており(注)、ウェイティングリストができる人気のグループリビングもいくつか出てきています。ただ、老後の住まい方の選択肢としてグループリビングをさらに日本で普及させるには、デンマークなどを参考に、建物の建設費用の補助や在宅介護サービスの拡充などを進める必要がありそうです。

「遠い親類より近くの他人」という言葉のとおり、近くの他人との関係がシニア期をより豊かにしてくれるかもしれません。デンマークのコ・ハウジングも、高齢者たちの「仲間たちと楽しく高齢期を過ごしたい」という思いから生まれました。まず「高齢期をどのように暮らしたいのか」について、家族以外のつながりも含めて自分自身で考えてみることが大切なのではないでしょうか。

注:内閣府「令和5年度 高齢社会対策総合調査(高齢者の住宅と生活環境に関する調査)の結果」2023年