ウェルビーイングの第一人者・石川善樹さんの各界の俊英とのリレー形式の対談、そしてそれをスタッフとともに話す「振り返り座談会」、またある時はリアル旅! もあるかもしれない、今までにない「ウェルビーイングを旅する」連載です。対談ゲストの三人目は作家・比較文学者の小谷野敦さんからバトンを受け取った立教大学教授の舌津智之さんです。アメリカ文学の研究者である舌津さんは、ジェンダーやセクシュアリティ、日米の大衆音楽、ことに日本の歌謡曲研究でも知られています。音楽体験から現在のアイドル、そして聴覚の話まで、ウェルビーイングに大きなヒントをいただいた、気づきの多い対談となりました。

進行/ウェルビーイング100byオレンジページ編集長/前田洋子

文/中川和子

撮影(本)/原 幹和

石川善樹(いしかわよしき)

予防医学研究者、博士(医学)

1981年、広島県生まれ。東京大学医学部健康科学科卒業、ハーバード大学公衆衛生大学院修了後、自治医科大学で博士(医学)取得。公益財団法人Wellbeing for Planet Earth代表理事。「人がよく生きる(Good Life)とは何か」をテーマとして、企業や大学と学際的研究を行う。専門分野は、予防医学、行動科学、計算創造学、概念進化論など。近著は、『フルライフ』(NewsPicks Publishing)、『考え続ける力』(ちくま新書)など。

https://twitter.com/ishikun3

https://yoshikiishikawa.com/

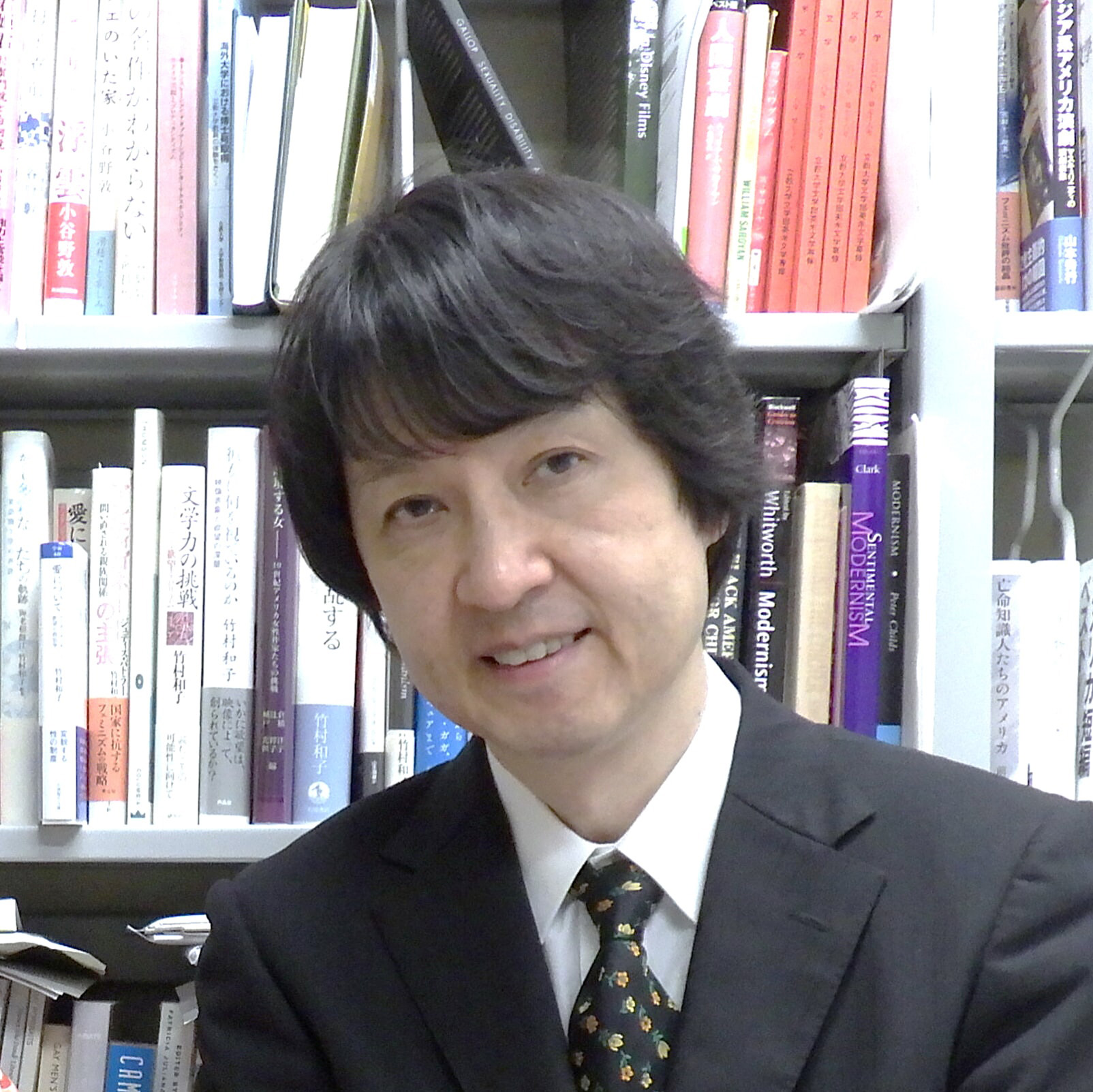

舌津智之(ぜっつ ともゆき)

1964年、愛知県生まれ。東京大学大学院修士課程修了。テキサス大学オースティン校で博士号取得。立教大学文学部教授。専門はアメリカ文学で19世紀半ばから20世紀半ばまでのアメリカ文学を研究。抒情とジェンダー、セクシュアリティに着目しながら、日米の大衆音楽文化についても研究している。著書に『抒情するアメリカーモダニズム文学の明滅』(研究社)など多数。

舌津「流行歌というものが、だんだん聴くものから見るものになってしまっているんじゃないか」

石川:舌津先生、本日はよろしくお願いします。

舌津:こちらこそ。石川さんは1981年のお生まれですが、どういう音楽を聴いてこられたのでしょうか?

石川:父の影響で70年代の歌謡曲は小さい頃からなんとなく聴いていました。ただ、最初に夢中になったのはチャゲ&飛鳥ですね。『僕はこの瞳で嘘をつく』っていう歌のカセットテープが家にあって。その後はミスチルやスピッツ、GLAYとかですね。それより前の世代でいうとサイモン&ガーファンクル、カーペンターズやボン・ジョビとか。

舌津:私は90年代の初めにアメリカに3年ほど留学していたので、その期間が抜けているんです。ちょうど留学していたのはマライア・ケアリーが出てきた頃。一応、英語を専門にしているので、日本語の“マライア・キャリー”の発音は許せない(笑)。彼女を見ていて、初めてR&Bというか、黒人音楽を聴くようになりました。それまで白人のオールディーズというか、それこそラジオで流れてくる50年代、60年代の古いアメリカのポップスが好きで、これは70年代の歌謡曲ともつながる部分があったので。私のルーツ的にはリアルタイムで聴いていた70年代歌謡曲と50年代、60年代のアメリカン・オールディーズでした。石川さん、洋楽はよく聴いていました?

石川:そうですね。洋楽はよく聴いていたし、邦楽もかなり聴いていた気がしますけどね。山下達郎とか「なんだこの人は?! なんでこんなに気持ちいいんだ?」と思ってました。

舌津:「クリスマス・イブ」が最初に流行ったのも、小学生になるかどうかぐらいですよね?

石川:ただ、歌詞を見ていなくて、音として聴いていたという感じですね。あと、歌詞を見ても意味がわかる年齢ではなかった。

舌津:そうですね。

石川:そういう意味では、精神的にあんまり成熟していなかった(笑)。それこそ『クリスマス・イブ』もそうですけど、♪きっときみは来ない♪って言われても、全然気持ちがわからない。「クリスマス・イブってそんなに大事なイベントなのか」と。先生の『どうにもとまらない歌謡曲』を拝読して、歌詞に世相というか、価値観があらわれるというのにびっくりして、改めて「無意識的にどう影響を受けてきたのか」ということを考えるようになりました。

舌津:歌詞の中身までは考えないにしても、音として聴いているとおっしゃったところはちょっと安心しました。というのは、今、私が歌謡曲からJ-POPに変わっていく時代の中で、いちばん危惧しているのは「流行歌というものが、だんだん聴くものから見るものになってしまっているんじゃないか」ということ。つまり、“視聴するもの”になっているんじゃないかというのがあって。私の時代、歌謡曲って聴覚体験だったんですよね。だけど今はメディアの変化によって、基本的にはミュージックビデオと一緒に視聴するものになってしまっている。石川さんはウェルビーイングとウェルドゥーイングのバランスというお話をされていますけど、それでいうと、今、ウェルシーイングの時代というか、視覚偏重の時代になっているんじゃないかと気になって。そのあたりいかがですか?

石川:僕の頃はまだ、YouTubeとかない時代なので、PV(プロモーション・ビデオ)とかも特になくて、聴くものでしたね。聴く、といえば、僕は本居宣長が好きなんです。本居宣長は古事記に書いてある文章の意味とか解釈というよりも「昔の日本人はこれをどう発音していたのか」と、音にメチャクチャこだわっていた。その発音を通して、日本の古来のあり方、それを彼は「古道」と呼んだんですが、外からいろいろな影響が入る前の日本のオリジンを、音を通して研究したというのがスッとくるんですよ。意味とか解釈とか主張の前に、もっと大事なことがあるというか。

舌津:石川さんのご著書の中でも、和歌とか歌の力ということをおっしゃっていて、私もほんとうにその通りだなと思っています。それこそ言っている内容以前に、七五調のリズムという聴覚的な感覚、リズム感で入ってくる日本の伝統みたいなのがある。いわゆるジェンダー批評とかフェミニズム批評の分野で、ある種の批評理論として、「まなざし」というものが男性の権力性と結びつきやすいという議論があるんです。というのは、視覚って、見るものと見られるもの、“主体”と“客体”がはっきり分かれる感覚じゃないですか。特によくフェミニズム批評で批判されるのが、ハリウッド映画のカメラワークは、非常に男性の目線に寄り添って「客体としての女性の身体がクローズアップされる」みたいな。そういう見る男性と見られる女性の権力性みたいなことって、割と批判されてきたんですね。

前田:確かにそうかもしれませんね。

舌津:それに対して、とあるフランス人フェミニストが「視覚といちばん対極にあるのが触覚」と言っていて。というのも触覚は、ある種、主客が撹乱するというか、触れるものと触れられるものの関係は、相手に接触したら、自分も触れられているという、ある意味では非常に平等な感覚。“する者”と“される者”が一体化する感覚ですよね。ある種のフレンチ・フェミニストは、触れることというのが女性的な感覚なんだと言っています。要するに男性は自分を差別化して、人から「違う」と言いたがるのに対して、女性は一体感を求める傾向があるので、実は視覚と触覚というのが、男性ジェンダー、女性ジェンダーと結びつくというような、そういう批評理論があるんです。

石川:それは、とても興味深いですね!

舌津:それに即して、聴覚ってどうなんだろうって考えてみると、やっぱり聴覚ってすごく触覚に近いというか、文字通り、音を波動として耳が鼓膜で捉えて、響きというか、体で感じる感覚じゃないですか。で、視覚は、目をつぶれば、それでシャットアウトできるんですけど、聴覚って良くも悪くも、くるものを拒めない。耳をふさいでも限界があるし、目は自分の前方にあるものしか見えないですけれども、聴覚はうしろにいようが上であろうが、好むと好まざるにかかわらず音を捉えてしまうので、ある意味、世界との一体感を感じやすい感覚だと思うんです。なので、本来、聴覚的に楽しんでいたものが、目で楽しむエンターティンメントに変わっていってしまうというのは、実はジェンダー的にもいろいろ波及する問題じゃないかと考えていたんです。

石川「明治は、江戸時代の共同体を解体して“我々は日本人だ”と団結するために歌を利用した時代」

石川:男らしさとか女らしさのルーツをたどると、日本ってずっとそういう国だったんでしょうか?

舌津:やっぱり男は男らしく、女は女らしくっていうのは、少なくとも、私が子ども時代を過ごした70年代は、そういう時代だった気がしますね。「ワンパクでもいい。たくましく育ってほしい」という丸大ハムのCMがあったり。

石川:江戸時代から明治になると、歌がいっぱい作られて流行しますよね。「みんな、ふるさとを捨てて都会に出てきて立身出世しよう」みたいな。あのあたりから男らしさとか出てきてるのかな。最近、明治ってとんでもないことをいろいろやってるなあ、と思っています。国家神道の確立みたいなのもそうですし、その象徴として「いただきます」を導入したりとか。

舌津:それはどういうことですか?

石川:「いただきます」って方言がないじゃないですか。ゆえに「いただきます」というのは明治以降につくられたものであると。

前田:ああ、そうなんですか!

石川:基本的な考え方でいくと「命をいただきます」みたいなことなんですけど、国家神道の中では「神様からいただくんだ」というので「いただきます」ですよね。先生もアメリカに行かれていたのでわかると思うんですけれど、箸を横に置くか縦に置くかで、日本人かそうでないかがよくわかる。箸を横に置くのは日本人ぐらいなんですよ。あれは人間界と神様の世界を分かつ結界で、結界を解いて、神様から命をいただく、ごはんをいただくっていうので「いただきます」を導入したそうです。

前田:知りませんでした。

石川:最近、ビックリしたのが『ふるさと』って歌があるじゃないですか。あれ、どうしてうさぎを追いかけてるかというと、毛皮を剥ぐためなんですよ。

舌津:食べるためという目的じゃないんですか?

石川:それもあると思うんですけど、メインは日清・日露戦争で、兵隊さんたちに毛皮を送るために、全国の小学校で毛皮を集めようという大競争があったらしいんですよ。それで、学校に行くと、子どもたちが獲った毛皮が干されていて「今、これだけ貯まったぞ!」みたいな。昔、国といえば加賀藩とか長州藩とか、ローカルな共同体をさしていたのを、明治時代は、共同体を解体して「おまえたちは日本人なんだ!」っていう強烈な啓発をかける時期じゃないですか。で、共同体を解体するために「ふるさと」を捨てよと。「ふるさとっていうのは、都会に出て立身出世した後に、錦を飾るためにあるんだ。遠くにありて思うものがふるさとだ」という、無意識の大転換を歌を通してやるという。

舌津:なるほど。

石川:ものすごいことをやったなあと思うんですよね。その歌を作った人たちはみんな表には出ず、作者不詳にされているというか、しているというか。

舌津:『ほたるの光』もすごい歌ですよね。ずっと紅白歌合戦の最後に全世界に発信してますけど、3番4番の歌詞を読むと、侵略戦争へ出発するっていう歌ですから。

石川:欧米列強に伍していくためには、国民国家をつくる必要があったし、戦争って国家一丸となってやらないと勝てない時代になっていたから、それは必要なプロセスだったと思うんです。そのためには国家神道っていうのがすごく大事で、明治元年に神仏分離令を出したんです。明治の方針が何も決まってないんだけど、とりあえず神仏分離だけはしておけっていう(笑)。共同体解体がよっぽど悲願だったんだなと思います。

前田:“日本人”という言葉が初めて出てきた。

石川:そうそう。で、男だ女だっていうのは、その後出てきたのかなって気がするんですね。いずれにせよ、歌の影響力はほんとに大きいなと思って。

舌津「実は軍歌に歌われている男性ジェンダーの揺らぎみたいなのって、ものすごくおもしろいんです」

前田:舌津先生のご著書にありましたが、日出るところの日本、桜が散るイメージが、第二次世界大戦の敗戦で抑圧されたものとして、いきなり70年代に歌詞の中に出てくるというのがすごくおもしろかったんですけれど。

舌津:その後、80年代以降も、J-POPの時代になっても、日本人は桜の歌って好きですよね。一応、卒業ソングみたいな体裁では歌ってるんですけど。日本のJ-POPの桜の歌って、そういう古い伝統を引き継いでいて。森山直太朗の『さくら(独唱)』は♪さらば友よ、またこの場所で会おう♪って、靖国神社の桜になってまた会おうと誓う特攻隊員? そういう歌が連綿と残っていますよね。平成、令和の時代になっても。

石川:そうですよね。パッと散るのが特攻隊のイメージとも重なるからなのか。

舌津:その意味では私、軍歌をもうちょっと真面目に考えてもいいんじゃないかと思うんです。過去の遺物というか、忘却すべきものみたいな感じて、誰もまともに扱えないというか、扱おうとしないんですけど。私、この70年代の歌謡曲の本を書いている頃、マニアックに軍歌もCDを集めてずっと聴いてたんですけれど、「これを聴いたら、戦争に行きたくなるな」みたいな、そういう気持ちがわかるような歌もある。まあ、その一方で、これはいろいろな人が言っていることですけれど、日本の軍歌はものすごく暗いし、戦友の死を歌うとかほとんど反戦歌じゃないかみたいな、そういう歌もあって。実は軍歌に歌われている男性ジェンダーの揺らぎみたいなのって、ものすごくおもしろいんです。

石川:それはどういうところが?

舌津:『同期の桜』ってありますよね。♪貴様とオレとは同期の桜♪、あれって西條八十*がもとの詞を書いてるんですけど、いちばん最初は少女雑誌に掲載されて、ある種、今でいうBL(ボーイズ・ラブ)というか、戦場の男同士の友情とか絆みたいなもの、そういうのを歌っている。「戦場で一緒の布団にくるまって寝て」みたいな、そういう男同士の愛の歌みたいな感じで書かれていた歌が、いつの間にか代表的な軍歌になったんですけど。もともとは少女向けの同性ロマンの歌だったんですよ。

※西條八十(さいじょうやそ)……1892-1970。日本の詩人、作詞家、仏文学者。「東京行進曲」「青い山脈」など数々の大ヒット曲の作詞を手がける。

石川:それはおもしろいですね。先生の感覚としてどうですか。時代の精神性と歌詞っていうのは、どっちのほうが先んじているんでしょうか? もちろん、相互作用はあるんだと思うんですが。歌のほうが先で、その後、時代の精神がつくられていくのか。どういうふうにみていらっしゃいますか?

舌津:先に歌が世界を引っ張っていくっていうのは、よほど歌を作る側に強い意志や意図がないとできないし、それこそ軍歌の時代に、戦意を高揚しない歌を作るというのはけっこう難しいこと。ただ、そんな中で、私、立教大学で教えているんですが、立教OBに灰田勝彦*って歌手がいて、彼が通った立教キャンパスをイメージして作られた歌といわれている「鈴懸(すずかけ)の径(みち)」、つまり「学徒出陣に出ていく前のキャンパスライフをいとおしむ歌」が、軍歌じゃないんですけれど、戦時歌謡みたいなかたちで1940年代に兵士たちに歌われました。作詞をした佐伯孝夫*は、西條八十の弟子なんですけど、その歌詞をみてみると、「鈴懸の径」のほかにも「燦(きら)めく星座」って歌があって、♪男純情の愛の星の色♪の、「愛の星」ってところに軍部が目をつけて「この戦争の時代に、愛だの恋だのは許せん」と言って、差し止めでしかたなく「愛」じゃなく「清い星の色」と歌詞を変えたりとか。 ♪思い込んだら命がけ♪っていう歌詞も、男は恋に命がけじゃなく、天皇陛下に命をかけろと、そこも軍部が難癖をつける。だけど、たぶん佐伯孝夫はそういうことを知りながら、どこまで普通の青春を戦時中に歌えるかってことに挑戦したのだと思う。

※灰田勝彦……1911年〜1982年。歌手でウクレレ奏者。流行歌で第二次世界大戦前後に一世を風靡し、映画俳優としても活躍。「アルプスの牧場」や「野球小僧」などヒット曲多数。

※佐伯孝夫……1902年〜1981年。作詞家。戦前は作曲家の佐々木俊一と組み、灰田勝彦や小畑実に作品を提供。戦後は「有楽町で逢いましょう」「東京ナイト・クラブ」「潮来笠」「いつでも夢を」など数々のヒット曲を生み出した。

石川:それはすごくいい話ですよね。「時代の精神は今、何なんだろう?」という点には、いつも注目しているんです。それはなぜかを大きい文脈で話すと、SDGsが2030年で終わって、ポストSDGsは2030年以降の世界ですね。かなり激変が起こる。たとえば、非民主国家が台頭してくるとか。世界のGDPからみても、非民主国家が5割を超えて、6割近くになるので、自由とか民主主義という精神が完全にマイノリティ(少数派)になる。イスラム教も台頭し、信者数でキリスト教を超えてくるので、最大勢力になってきます。かなり今、僕らが大事だと思っている精神性とか価値観が、完全にマイノリティの意見になって、その中でどうやって人類として連携を保っていくのか。で、もうディベロップメント(開発)っていう概念だけでは難しいんですよね。そこはサスティナブル・ウェルビーイングってところで、なんとかしたいなあとは思っているんですけれど。そのときに先生のご著書を読んで、世界各国の歌をみていくという発想は確かにあるなと(笑)。そこにそれぞれの国や地域の時代の精神が出ているのかな、と思って。

舌津「日本のアイドルグループ化現象っていうのが、個人性の抹消とか、そういう集団主義みたいなところにいってしまうんじゃないか」

石川:日本ってずっと聖徳太子以来、和の精神じゃないですか。和の精神みたいなのはどうなんでしょう。歌謡曲の中にも、他の国と比較してあらわれやすいんですか?

舌津:あんまり良くない意味で、連帯や集団を志向するような方向性の歌は連綿としてあるような気がします。石川さんもご著書の中でアイドルの話をしていて「ソロのアイドルが出てこない。みんなグループになっちゃってる」っていう、これも、私はあんまりよろしくないんじゃないかと見ていて。

前田:最初にあんなにグループ化したのはAKB? 以前はグループっていってもせいぜい3人くらいだったのに、気がついたら40何人になっていて(笑)。その仕掛け人が秋元康さん。

舌津:日本のアイドルグループ化現象っていうのが、秋元康氏の進めているムーブメントだっていうところにかなり問題があるような気がして。彼の考えている世界観みたいなものが出てきていると思うんですね。個人性の抹消とか、集団主義みたいなところにいってしまうんじゃないかなあというのと、あともうひとつは、先ほども言いましたが視覚偏重主義。結局、みんなが同じコスチュームを着て、歌うのを見る。今たぶん、音として楽しまないと思うんですね。耳から聴いて「ああ、いい歌だな」って思っている人はいなくて。YouTubeとかで視聴して見るものになってしまっていて。それこそ女の子はかわいくなきゃ、っていうルッキズム*を推し進めるような。

※ルッキズム……外見による差別または偏見。

石川:先生はどういう人がお好きなんですか?

舌津:同じグループでも、つんくのハロプロのほうはよかったと思うんですね。ハロプロは一応ちゃんと個人というものを考えているし、つんくの歌詞を聴いていると、つんく自身の葛藤とか悩みとか切なさとか、個人的なものが伝わってくるじゃないですか。でも、秋元康氏の作っている歌って、別に秋元康氏の苦悩なんて何も感じられない。もともと、どうやったら売れるかっていうことを考えている商業作詞家なので。つんくに比べると、少なくとも私には響いてくるものが違う。私、21世紀の初めに松浦亜弥が出てきたときに、某文芸雑誌に「松浦亜弥研究序説」って文章を書いたことがあるんですけど、彼女、一応、女の子っぽいんだけど、すごくボーイッシュな、越境的なところがあった。単に男性に“見られる”アイドルではなく、女性にも共感を持たれるような、新しい時代の個性とジェンダーみたいなものを確立した、ソロアイドルとしての完成形が松浦亜弥だったんじゃないかと思うんです。彼女を最後に、アイドルはかわいい女の子のグループを目で見て楽しむものと、変わっていってしまったんじゃないかなあと思います。

石川:「個の抹消」って、もう少し詳しくお話しいただくと、どういうことなんですか?

舌津:よくも悪くもソロの時代って、その歌手がどれだけ自分の個性を出せるか。あとは聴覚の話でいうと、ちゃんとその人の歌い方とか歌声とか、耳で聴くっていう鑑賞のしかたになる。もちろん、今でもアーティストとしてひとりで歌っている人はいますけど、グループアイドルという現象の中から、聴くっていう部分がどんどん薄れてしまっているんじゃないか。今、AKBだろうが、乃木坂だろうが、もう5人以上で歌ったら、個人の声はわからない。AKBとSKEとHKTはこういうふうに音が違うんだとか、声が違うんだとか、誰も思わないですよね。その“個の声の抹消”が聴覚軽視というか、どんどん視覚のほうに向かっていく。基本的に目をつぶって耳で歌を聴くのが、私にとってはの鑑賞スタイルだったんですが、そういう鑑賞ができないかたちになってしまっているんじゃないかと。

舌津「結局、人間のいちばん本質的な経験って聴覚と触覚でできているんじゃないかな」

石川:“ラジオというメディアは温かみがあるメディアだ”とよく言われますよね。視覚が奪われているからこそ、いろんな想像力が働いたりとか。見ちゃうと“百聞は一見にしかず”になっちゃうから。

舌津:無責任に話を広げると、結局、人間にとって、実は視覚って、そんなに本質的な感覚じゃないんじゃないかと。たとえば、子どもが生まれてくるときに、胎内の赤ん坊って目はつぶってますけど、お母さんの羊水の中で揺られているという感覚と、あとはお母さんの心臓の音は感じているはず。そういう触覚と聴覚で生まれてくるのが人間の原点なんじゃないかなと考えるんです。で、ウェルビーイングって、ビーイングですから、なんだかんだ言っても、存在とか身体性、身体感覚って大事だと思うんですけれども、男女の性の営みも、確かに視覚で相手を見定めるみたいな前提があるにしても、普通は暗いところで行われるので、別に相手を見ないですよね。視覚でどうこうというよりも、むしろ触覚、触れ合うという感覚と、聴覚ですね、お互いの声を聞くっていう。結局、人間のいちばん本質的な経験って聴覚と触覚でできてるんじゃないかな。そのへんはウェルビーイングと五感の問題というか、どの感覚がウェルビーイングにとって最も大事なのか、あんまり関係ないですか?

石川:「記憶に残る象徴的な聴覚体験って何ですか?」と聞かれたときに思い出すのが、私はよく旅行に行くんですけど、ある夏の日の夕暮れ時の田舎道で、カエルの鳴き声がすごかったんです。もう、それを聞いて歩いているだけでも、こっちがトランス状態になるような大合唱なわけです。圧倒的な聴覚体験なんです。外国人が聞くとたぶん「うるさい!」って思うのかもしれないですけど、日本人って、虫とか動物の鳴き声をノイズ(雑音)じゃなくて、鳴き声って言う。生きとし生けるものがみんな歌をよむみたいなことですけど。聴覚でそういう象徴的な体験をすると一生忘れないですよね。

舌津:私も小学生ぐらいまでは名古屋でもあんまり都会ではなく、開けていないところに住んでいたので、自然の移り変わり、自然との一体感って聴覚で感じてましたね。それこそ、夏の蝉の声がいつの間にかこおろぎの音に変わっていくみたいな。どこかで自分が自然とつながっているような身体感覚って、聴覚からもたらされる部分が大きいと思いますね。

石川:生きとし生けるものが歌を歌っているんだっていう感覚。あの感覚はまさに聴覚で、日本の原点というか。そう感じる感性というか。それが視覚優位になっていくと、どういう感性になっていくんでしょうか?

舌津:やっぱり差別化とか、差異化。おもしろいのは古今東西の文学で、どこかで本質的に視覚というか、見るということを呪いのように感じる感性ってたぶん文学者にはあって。古くはギリシャ神話のオイディプス王が自分の目をつぶすっていうのがありますよね。あるいは日本文学だと谷崎潤一郎の『春琴抄』っていうのがありますけど、三味線の音、聴覚の音のほうが本質であって、最後に主人公が自分の目をつぶして愛する盲目の女性と同じように視覚を失って、三味線の音の世界に生きるみたいな、そういう象徴的な話ってけっこうあります。私、和歌というか短歌が好きなんですけれど、若山牧水ってすごく好きで、牧水は空の「青」と海の「あを」は違うみたいな視覚にこだわってる人だとは思うんですが、一方で、視覚を呪っていて「海底(うなぞこ)に眼のなき魚の棲むといふ/眼の無き魚の恋しかりけり」みたいな歌を詠んでいるんです。

石川:今、「映え疲れ」ってありますよね。

舌津:InstagramとTikTokの時代で、映えること、視覚がどうあるかってことを考え過ぎてる時代になってるのかなあ。

石川: YouTubeも見るんじゃなくて、聞く人が増えてきている気がしますね。耳のメディアというか。

石川「ポリアモリーは、一夫一妻制がいい人はそれでいいし、そうじゃない人たちも認め合おうということですよね」

石川:先生はずっと“男女”ということや“聴く”ということに着目して研究してこられて、今後の展望とかもっと深めていきたいテーマはおありなんですか?

舌津:アメリカ文学を考えるにせよ、歌謡曲を考えるにせよ、ジェンダー、セクシュアリティというところが私の興味の中心ではあります。この先について思うのは、そのセクシュアリティの面で今、LGBTQ*の理解がかなり飛躍的に進んで、私の子どもの頃にはとても想像できなかったことが人間の人権として認められる時代になってきた。それを考えたときに、次のテーマとして出てくると思うのが「ポリアモリー」っていう概念、複数愛ってことなんです。アメリカで20世紀末ぐらいから広まった「どうして人は1対1で交際しなければいけないのか」という素朴な疑問です。でも、実際問題として、日本でも3組に1組は離婚しているような状態なので、たぶん、普通に一夫一婦制で人間が何十年も連れ添って過ごすというのは、かなり無理なことをしていると思うんですよ。そういう中で浮上するのが、既にアメリカでは広まりつつある複数愛とかオープン・リレーションシップの考え方ですね。たとえば、結婚してるんだけれども、配偶者とは別の相手がいる。ときによってはトライアッドといって、カップルの2人に共通の恋人がいる、たとえば、奥さんがバイセクシュアルで、もうひとり女性がいて、3人がそれぞれに愛しあっているみたいな。1対1で男女が結ばれなきゃいけないって発想は変わっていかないのかなというのが、私の今のテーマですね。

※LGBTQ……L(レズビアン)、 G(ゲイ)、B(バイセクシャル) T(トランスジェンダー) Q(クエスチョニング)または (クイア)。

石川:一夫一妻制がいい人はそれでいいし、そうじゃない人たちも排除せずに認めようということですよね。

舌津:はい、もちろん。選択肢を増やすという時代なので。今の日本の、芸能人が不倫すると鬼の首を取ったみたいに「キャリアを終わらせるぞ!」みたいな勢いでバッシングする文化は、ちょっと変じゃないかと思いますね。

石川:それはこのシリーズにもよく出てくるテーマですね。

舌津:定義上、ポリアモリーっていうのは、当事者の同意がある状態じゃないとポリアモリーにはならないんです。でも、日本の現状としては「同意はないけど、陰で複数の関係が実践されている」という状態なわけですよね。だから、道徳的にそれはやっちゃいけないということになるから、みんな隠すんだけれども、それを認める文化ができれば、私はより生きやすい世界になるんじゃないかと思うんですけどね。そういう選択をしたいと思う人にとっては。

石川:一橋大学でポリアモリーを研究してる方がいらっしゃるんですけれど、その先生が言っていたのが、アメリカだとお互いオープンに話し合ったほうがうまくいく。日本は、お互いにオープンにしないほうがむしろうまくいく。

舌津:ただその場合、バレてしまったらまずいわけですよね(笑)。

石川:しかしこのテーマは男性が何か意見をいうのは、なかなか難しいですよね。

舌津:実際には、それこそ一夫多妻制とか、妾の伝統とか、男性側が複数の女性と交際するというのは歴史的にもあるんですけれど、たぶん、ポリアモリーって、いかに女性が複数の男性と付き合えるかっていう、そういうライフスタイルの問題だと思うんですね。

石川:そこらへんのヒントになるような歌謡曲ってあるんですか? 今までの時代で。

舌津:けっこうあると思いますね。作詞家の阿木燿子さんって恋多き女の詞をよく書いてるじゃないですか。70年代の『魅せられて』って歌で、好きな男といても違う男の夢を見る、みたいな歌詞があります。

前田:ありましたね。ジュディ・オングの歌ですね。

石川:もともと日本の民法に一夫一妻制が規定されていて、それは明治以降、変わってないんですけど。その日本の民法はナポレオン法典*をもとにしてるんですよね。で、肝心のナポレオン法典はとっくにやめちゃってる。

※ナポレオン法典……ナポレオンが制定したフランス民法典。1804年公布。

一同:笑

石川:世論が動けば政治家も動くわけで、そういう意味で今後時代の精神がどうなっていくのか注目しています

舌津:客観的にハードルの高さでいったら、LGBTQのほうがずっとハードルは高い気がするんですけどね。LGBTQが認められる社会なのであれば、ポリアモリーってそんなに大きなステップではない気がするんですよ。

石川:「本業はいくつおもちですか?」とか、「名刺はいくつお持ちですか?」とか、何でも複数で聞く時代にしたらいいんじゃないですか? 「好きな人は誰?」じゃなくて、もう小学生から「好きな人は何人いる?」って。小さい子って好きな人が何人もいるじゃないですか。

舌津:まさにその通りです。子どもの頃って別にひとりに絞らないから、好きな人がいっぱいいるのに、いつの間にかテレビドラマとか大人からの教えとかで「ああ、1対1じゃないとダメなんだ」って教育されていくわけです。

石川:これは引き続き深掘っていきたいテーマですね。舌津先生、本日はとても勉強になりました。聴くこと、聴覚には価値があるんだという話は、この視覚優位時代に非常に重要なメッセージですよね。

前田:これから70年代の歌謡曲をたくさん聴く機会を持ちたいなと思いました。

石川:聴きましょう。舌津先生、ほんとうにありがとうございました。

舌津:こちらこそ、楽しかったです。ありがとうございました。