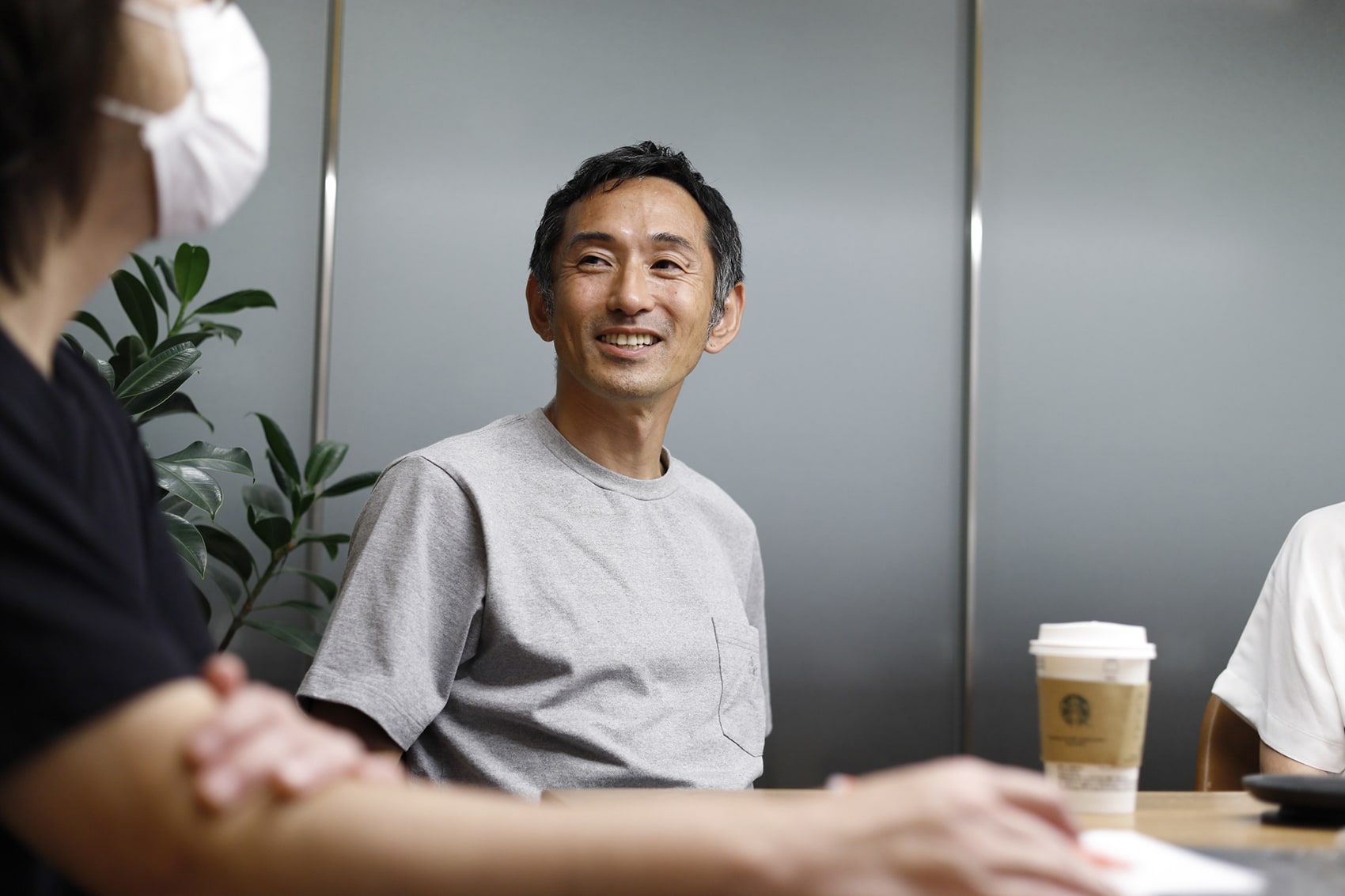

これまでになかった視点や気づきを学ぶ『ウェルビーイング100大学 公開インタビュー』。第10回は、元陸上選手の為末大さんです。アスリートとしての経験を言葉に置き換えた為末さんのお話はとても論理的で、しかもわかりやすく、心に響いてきます。飾らないお人柄もあって、楽しく盛り上がったインタビューになりました。

聞き手/ウェルビーイング勉強家:酒井博基、ウェルビーイング100byオレンジページ編集長:前田洋子

撮影/原 幹和

文/中川和子

目標があるから壁が生まれる

酒井:陸上選手って、常に自分の限界に挑戦して、壁を乗り越えていく連続だと思うんですが、為末さんの場合はどんな壁がありましたか?

為末:僕らの世界でいう「壁」っていうのはまず記録が多い。「これを目指してるぞ」っていっても、そこで止まるのもありますし、長くやっていると、自分が過去に出した記録を上回れなくなるんです。「過去の自分」が壁になる。あとは「この技術をやりたいんだけれど、できない」っていう技術的な壁もありますし。でも、総じて「あっち側に行きたいんだけど、その手前にそれを越えられない何かがあって、どうやったらそれを越えられるのか」それが「壁」でしょうか。

酒井:そのときはどうやって乗り越えられるんでしょう?

為末:アプローチとしては、最初の頃は「やるしかないアプローチ」ですよね。続けるしかないっていうアプローチなんですけれど、だんだんくり返しても伸びなくなるんで、そうすると「あれこれ工夫するアプローチ」とか「揺さぶるアプローチ」を試して、次第に「意識するから壁になるんだ」みたいに考え始めて、「見ないふりアプローチ」っていうのになったり。「そこを見ないで一生懸命にやっていたら、いつか乗り越えているんじゃないか」みたいに考え始める。陸上では10進法がわれわれを縛っていて、10という数字を区切りに伸び止まりの現象が起こるんです。それは僕だけじゃなくて、いろんな選手が。日本も100m走で10.00秒という記録から20年経ってようやく9秒台が出て。するとわずか3年で4人が9秒台を出すんです。

酒井:そうですね。不思議な現象が起こっていますね。

為末:ああいうことがよく起きますよね。意識するから壁になるとか、目標にするから壁になるみたいなものもあって、見ないようにするとか、そんな感じのアプローチをいろいろするイメージですね。

酒井:ひとくちに壁といってもいろいろな種類があるんですね。

為末:そうです。恐怖心もありますしね。たとえば、僕、ハードルで転んだことがありますけど、そうすると、ハードルを跳ぼうと思う瞬間に、無意識に自分にブレーキをかけるという、こういう壁がいちばんややこしいんですよ。無意識の世界の壁っていうか、トラウマっていうか。

酒井:ひとりが9秒台を出したら、パタパタとそれに続く人が出てきたりとか。壁の正体って何なんでしょう?

為末:逆説的なんですけど、目標がなかったら壁はないんですよね。何か変えていきたいとか「あっちに向かいたい」があるから壁があるので。ある意味、われわれ現代人はみんな知らず知らずに身につけている、「われわれは、より良くならなければならない」という気持ちと壁はセットになっている。実際にそのことが大事な面もありますし、ときどき、われわれを傷つけたりもしますけど。どこかに向かいたいな」と思っている途中で、何か引っかかってしまう、リズムが狂ってしまう、そこで止まってしまう、というのが壁なんですかね。

酒井:じゃあ、目指すものがあるからこそ、ビジネスで言うなら課題解決の必要が生じるみたいな。課題とは理想と現状とのギャップだったり、その理想があるからこそ、行きたい場所があるからこそ、壁が立ちはだかってくるんでしょうか。

為末:そうですね。だから目指すべき「よいこと」がなくなれば壁もなくなりますね。陸上はタイムが縮まることがよいことなんで、10秒が壁になってるんですけれど、たとえば、早さでなく「美しさ」を求める場合は、「よい走り方」に統一概念はないので、どこに壁があるのかもわからないという感じでしょうか。「これがしたい」とか「こっちに向かいたい」という軸があると、そこに壁がやってくるんだと思うんですね。

酒井:向かいたい先を変えればなくなりますか?

為末:変えられれば、ですね。たとえばどうしてもメダルが取れない、4位から3位になれないっていう壁を越えられない選手がいたんです。毎回4位でメダルが取れない。向かいたい先を変える場合、そういう選手に「もうメダルを欲しがらなければいいんじゃない」というのに近い問いになりますかね。だから、やっぱり壁と自分の憧れとかはセットになっている感じがします。

前田:しかもそんなに手が届かないわけじゃないと思っているのに、越えられない。

為末:そうですね。

前田:そこにいる人に嫉妬するとか。

為末:まあ、そういうのもあるかもしれないすね。でも人生の多くの場合、壁を乗り越えることがいいことに働くっていうか、幸せになることが多いですけど、でも越えられないパターンも結構あるじゃないですか。100年生きた人だけを調べている先生にお話を聞いたことがあって、大学の先生だったんですけど、そうしたら世界中で100年以上生きた人は、100歳を越えた後に幸福になるっていうデータがあるそうです。調査をしていくと、100歳って感覚的に何か区切りになるみたいで。まあ、100歳まできましたと。100歳では歩けないと思ったけれど、歩けてるとか、「できること」のほうに意識が向く。100歳になる前は耳が聞こえにくくなったとか、できなくなったことにフォーカスして不幸せ感が強くなるそうですが。これもある意味、まだできることと、失っていくこと、どっちに目を向けるかによって幸福度が影響したっていうことだと思うんです。壁は、発展していく、成長していくほうに向かうときにあらわれて、乗り越えていくものだけど、乗り越えられないと自分で責めたりしてしまう。そのときは発想の転換が必要になる。そんな感じだと思います。

酒井:基本的に壁っていうのは、自分が作り出しているものなんですね。

為末:そうですね。たとえば、僕は47秒89っていう記録を23歳のときに出して、さらに上をめざしてすぐに壁を感じたんですね。記録を縮めるには5台目のハードルを20秒8で行きたかったんですけど、なかなかそれが出なかったんです。「20秒8」って聞くと、今でもドキッとする感じがあって……普通はしませんよね?

酒井:しないですね(笑)。

為末:そういう感じで、自分が作り出している気がしますね。その人が欲しくてしょうがないとか、そっちに行きたいからそこに壁ができるけど、たいして興味がなければ、別に気にはならない。

人間は本当の限界より手前を限界だと思い込んでいる

酒井:ちょっとまた視点を変えて、壁を「限界」というふうに考えると、限界に挑戦するのって、現役のときは大変な行為だったんじゃないですか。

為末:そうですね。やっぱりいくら練習しても、うんともすんとも言わなくなるんで。つらいときはつらいですね。

酒井:トレーニングをしているのにタイムが伸びない?

為末:そうです。やっぱり何でも限界点があって、そこまでいくともうあんまり動かなくなるんで、そこはやっぱり「壁」感がありますね。

酒井:でも壁を乗り越えていく経験って、とっても大事だ思います。先ほどおっしゃった、行きたい場所があるからこそ壁っていうのがあって、そこを乗り越えて、少しでも自分の行きたい場所に近づくという。「乗り越えていく」経験って、やっぱり為末さんの中で貴重な体験ですか。自分の思考のベースになっているとか。

為末:僕は、広島のちょっと田舎ぐらいの町で生まれたんですけど、家の近くにどぶ川があったんです。「これちょっとジャンプで越えるのは無理だよね」みたいな感じの幅で、実際に何人か落ちているんですが、ある日、跳んでみたら越えられたっていう。これは壁だと思っていたものが、やっていくうちにできちゃうと、その後、生きていくなかで無理そうなことに直面しても「いや、無理じゃないかも」って思えたりするんです。要するに、壁を1回でも乗り越えた経験があると、「今は壁に見えるけど、あのときみたいに越えられるかもしれない」って感覚になる気がしますね。

酒井:向こう側に跳べた体験を通して、乗り越える方法論が身についたり、自己肯定感につながったりするんでしょうか。

為末:いつも人間は、本当の限界より手前を限界だと思い込んでしまいがちなんですね。無理だと思っていたけど、もっと行けたって1回経験すると、その後も壁に直面したとき、パッと浮かぶ「できない」感情をかき消せるようになる。壁を乗り越えた成功体験は、人生に幸福をもたらすうえで大きいと思いますね。

酒井:壁を乗り越えるプロセスが、自分をまたさらに豊かにしていくような。

為末:「だってできたことがあったし」みたいな感じですね。競技とか長くやっていくと、それの加減がだんだんわかってくるんです。たとえば、うちの息子が今、けん玉にはまっているんですけど、ちょっとやってみて、何か技をやろうとしたら「これうまくできないけど、2ヶ月ぐらい毎日やったらできそうになるぐらいの難易度だな」みたいな感覚がわかる、そんな感じですかね。

酒井:おもしろいですね。その壁を乗り越えられる人と乗り越えられない人の特徴とかありそうですか?

為末:それ、すごくおもしろい質問で。全ては変わりうるんだって思っているか、変わらないんだと思っているかによるところが大きい。後者は、「だって私はできないから」って一度思ったことは絶対に変わらないと思っていて、壁を見た瞬間に「これは越えられない」って自分で自分に暗示をかけて、ロックしてしまう。

酒井:なるほど。じゃあやっぱり「どうせ自分は〜」みたいな言葉を口癖にしちゃいけない。

為末:ああ、それは典型的ですね。

前田:私はたぶんに、やる前から何にもしないで「無理無理」って思いがちですが(笑)。

為末:今、うちの息子が「これ無理だよ」とか「できない」とか「どうなんだろう」言ったら「やってみようよ。やってみなけりゃわからない」っていうのをすり込んでいます。できないこともあるけど、でも、やってみなきゃわかんないよねっていう。

前田:「やってみなきゃわかんない」

酒井:できる、できるっていう暗示をかけるわけじゃないんですね。

前田:「とりあえずやってみようよ」っていう。

為末:そうそう。

酒井:やってみないと限界値もわからないですし、壁と言われるものもどれぐらいの壁なのかっていうのも当たりがつかない。

為末:身体的にね、それを体験するのってやっぱり学習面で見てもすごく違うんですね。

前田:自分の体で乗り越えたことは自信に繋がりますよね。

酒井:体を通じて自己肯定感を育む、すごい大事ですね。

為末:大きいですね。ただそこの領域はね、絶対人と比べちゃ駄目なんですよ。僕みたいな走ったら速かった人もいればそうじゃない人もいるんですけど、自分にとって難しかったことができたらそれがすごく重要なんで、そこにフォーカスしないと。あの人よりできたかどうかじゃない。それはすごく重要です。

同じアプローチを反復するか、違うアプローチに変えるか

為末:壁へのアプローチには2通りあって、1つはある一定期間、同じアプローチをして駄目なら角度を変える「破壊」型。アプローチを変えすぎちゃうと、問題もありますが。もう1つは同じアプローチを繰り返す「蓄積」型。アプローチが硬直化しやすい面はあります。破壊が強い人もいれば蓄積が強い人もいて。でも多くの場合、成長につながるのは「蓄積が強い人を破壊に預ける、破壊が強い人は蓄積に預ける」と言われていて。同じやり方に寄りすぎる人には「もうちょっといろんなことを柔軟にやったら」というアドバイスになりますし、違うことをやりたがる人には「ちょっといろいろ変えすぎたから、落ち着いてしばらく同じことをやっていい」とか、そういう感じですね。

前田:自分がやっているアプローチに対して柔軟な破壊型の人の方が、どちらかというと限界を越えやすいんですか? それとも反復に耐えられる蓄積型の人?

為末:日本人はやっぱり蓄積型が多いですね。だから同じアプローチをしがちなので、日本人へのアドバイスはほとんど「違うアプローチをしたら」なんですけど、海外の選手を教える際は、毎回変えすぎる人が多いので、「ちょっと同じ走り方を続けてみて」と言ったり。僕自身はかなり変えたがるタイプなので、もう少し継続的に、地に足つけてと気をつけていました。

酒井:バランスが大事なんですか?

為末:そうですね。だから、同じことやってもうまくいかないときは、何か視点を変えるとか。まあ人生でもそう言いますよね。それをもうちょっと意識的にやる感じだと思うんですけど。ポイントは、コーチがいるかいないか。いいコーチがいる場合は、その選手がどこに引っかかっているのがわかるんですよ。だからそこをアドバイスをするんですけど、多くの場合、あるレベルまでいくとコーチがいなかったり、コーチがそこまで見ない場合があったり。もうコーチの言うことを聞かなくてもいいぐらい偉くなったり強くなっている選手の場合は、自分がはまってることに気がつかないんですよ。自分がワンパターンになっていることに気がつかない。ハッと我に返れるかは、壁を乗り越えるセンスと関係しているかもしれないですね。

酒井:今のお話を伺っていて、壁っていいもんだなと思ったんですけれども、それが為末さんがおっしゃるように、自分で作り出した目標に対してできる壁みたいなものだといいなあと思うんですけれども、「社会ってこうだから」とか「幸せってこうだから」みたいな、外部要因に支配されて、なんとなく自分の固定観念でできてしまった壁って、それを呪縛っていうのか。

前田:「どうせ私、女だから無理」みたいな。

為末:オリンピックに出たいってがんばっていたんですが出られなかった選手がいて、それで自分は勝負弱いってことですごく悩んでいたのですが、それが「壁」ですよね、本人にとっては。本番で力が出ないって言って。ところが本人がよくよく考えて「オリンピックに出たかったのは私じゃなくてお父さんだったかもしれない」ってハッと気づいた瞬間があって「別に私、楽しく体を動かしてやっていたらよかったかもしれない」っていうふうに思えたときに、引退したんですけど、あんなに晴れ晴れとした引退、見たことがないぐらいの、本当に晴れ晴れした引退だった。その選手の壁はまさにお父さんがすり込んだもので、それを達成しなきゃいけないんだと思い、感じていた壁。こういうのは放棄してもいいですよね。

前田:気づいてよかったですね。

為末:その後、お父さんを雑に扱い始めたんですが(笑)。人生ってそういうのがいっぱいありますよね。自分にとってどれが本当に自分の軸なのかとか。しなきゃいけないと思い込んでることとか。

酒井:「母親なのに」とか「親なのに」とか。たとえば「ある年齢にきてるのに出世できない」とか。いろんな面から外部要因で作られている壁っていうのがあって「本当に自分ってこうしたかったのかな」みたいな感じで気づくのはありますよね。

為末:忘れようとしてもね、毎日生きてたらふっとそういうのが思い起こされる場面が社会にいっぱいあるじゃないですかね。

モチベーションを犬にたとえると?

前田:為末さん、スランプは?

為末:ありましたね。

酒井:タイムが伸びないのをスランプと呼ぶのか、どういう状態がスランプなんですか?

為末:いろいろあるんですが、大きく分けて二つなんですよ。ひとつはあっちに行こうとしてるのに行けないって、さっきから話しているもの。もうひとつは、そうしようと思う気持ち自体が湧いてこなくなるっていうスランプで、こっちが深刻なんですけど。燃え尽き症候群という感じ。アスリートって一般の方より躁うつ傾向が大きくて、トップアスリートになるほどそれが強くなります。それはやっぱりプレッシャーが強いんで。普通の生活でのそれと比べると5、6倍のモチベーションが必要なんで、耐えられないんです。やる気が湧いてこないときはつらいですね。そういうスランプはけっこうありますね。

酒井:そういう計り知れないプレッシャーと向き合っているアスリートは、メンタルってどうされてるんですか。ケアとか。

為末:僕はよく、これを犬の散歩にたとえるんですけど。モチベーションとかやる気みたいなものが犬だとして、いちばんの理想は、この犬がワンワン!って目指す方向に向かって一直線に走っていってくれるのがいちばんいい。だけど、そのうちに全然違う方向に行ったりとか、座り込んだりとか。だけど、アスリートの場合だとやる気が出るのを周囲から待ってもらえないじゃないですか。それを無理に引っ張っていくと、だんだん引っ張らないと動かない犬になってくる。

前田:モチベーションという犬が。

為末:こっちが何か仕掛けないと動かない。または言われた通りにしかやらなくなっていく。かといって自由にさせてると、こっちに行きたいのがあっちに行っちゃうかもしれないじゃないですか。それが「いや、本当はこっちに行きたいのに、今そっちに行ってるからちょっと待つけど、でも3日も待っていられないから、ちょっと引っ張って」とか。そういう「犬(モチベーション)」とどうやってコミュニケーションを取って、つきあいながら目指す方に行くかっていう感覚で指導していました。あんまりやりすぎたら、犬が何も言わなくなって座り込んじゃう。その時がさっき言った、やる気が出なくなるときなんで、どうやって自分と折り合うかっていう。

前田:やっぱりトップアスリートってすごいなあ。自分の中のそういうモチベーションっていう犬を、自分で客観視してコントロールしなきゃいけないですもんね。で、犬が動かなくなっているのに、周囲の期待っていうのがまたあるでしょう。

為末:ありますね。もっと引っ張れ〜、みたいな(笑)。その瞬間とかが結構勝負どころだったり。最近のアスリートは素晴らしいなと思っていて「僕、休みます」って言えたり、いろんなカタチで自分を守れたりする。とはいえ、トップアスリートで日本代表だとかプロだと結果を出さなきゃいけないんで、そういうときには上手に休みながら、やりながら、なんですが。でも、犬(モチベーション)の持ってるいちばんの特性は、やれって言われるとやりたくなくなるっていう、義務感に弱いもので、ゴールに行きたいときはイキイキしてるんだけど、同じ行くにしても、義務感でゴールに行かなきゃいけないとなると弱くなって。周りの声は、その義務感を強めがちですよね。僕も周りの声援が大きくなったときは結構しんどかったですね。

前田:でしょうね。勝つ勝つって言われて勝つって大変ですもんね。

為末:そうですね。駄目だったら「何やってんだ」って言われちゃうし。まあしょうがないんですけど。

酒井:限界に挑むことに対して世代論的な違いはあるんでしょうか。年代が高めだと目標を定めて努力し、自分を高めていくべきと考える人が多いとか、若いと、いや別に限界にチャレンジする必要ないんじゃない?という人が多いかと。あるいは年代よりも、性格による違いなのか。

為末:今おっしゃっている世代論は少しある気がするんですよね。僕も完全に目標を立てて、逆算して計画をやって、それを実行していく感覚なんですけど、結局、選手のモチベーションって2パターンで、まさに未来(到達点)から逆算と、もうひとつは、「今やるべきことをとにかくやる」という「今、今、今」をくり返すっていう。それは、正直、壁を感じにくいアプローチなんですよ。未来からの逆算があるから壁を感じやすいんですけど。今日できることを繰り返していくと、あんまり壁はないんです。どっちかっていうと、競技人生っていうのは、目標設定から「今、今、今」に流れていくことが多い気がしますよね。昨日できたけど今日はできないかもしれないなあ、だから今日もまたがんばってやってみるか、と、それを繰り返していったら、いつのまにか思うところまで来た! というようなアプローチを試したりしますね。

酒井:今日は「壁にぶち当たったらどうしたらいいですか?」っていうテーマで、どこに結論を持っていくかっていうのも設定せずに話をしたいなと思ってたんですけど、先ほど「折り合う」というキーワードが出てきて、それも興味深いです。

為末:アスリートの人生って、すごくシンプルに言うと、人生の前半に比重が偏りすぎてるんです。だからピークが20代なんですよ。っていうことは基本的には克服型だし、成長型。

だからわれわれがよく出すメッセージは、成長しなきゃ意味がないとか、趣味は学びだとか、なんかちょっと聞くといいんだけど、ちょっとうっとおしいかなみたいな、そういう感じですよね。やがていろんなことがわかってきて、ある種の諦めが大事になってくるフェーズってあると思うんですよ。諦めちゃいけないっていう自分の価値観と、一方で、やってもやってもできない現状と自分の心を、どう折り合いをつけるのかが、人生のどこかのタイミングからすごく重要になるんじゃないかと思っていて。競技人生でベテランに入ってくると、もう記録が伸びなかったり、どこか痛めてしまったり。そのとき、痛いならしょうがないから今日はやめておくとかが、折り合いですかね。諦めかもしれないけど。折り合いをつけつつ「がんばっている」と感じられるうちはいいけど、「苦しくてしかたなくなる」ときがきたら、自分の様子をみて、「もう執着しなくてもいい」と決断するのは重要ですね。どうしても自分を責めてしまうのですが。

酒井:引退を決意するとき、ちょっとすっきりするというか、心の置き場が見つかって晴れ晴れした気分になるのか。

為末:選手の場合は、瞬間すっきりする人は少ないですね。やっぱりもう引退せざるを得なくて引退するケースが多いと思うので。実は僕はオリンピックのメダルが欲しかったんですけど、結局、手に入らなくて、最後の4年間はやっぱりちょっと執着っていうか、意地っていうかそんな感じだったし、ロンドンに行くまでは。もう半分駄目だってわかってたんですけど、終わってみたら「やっぱり駄目だった」って感じで。でも今思うと、納得いくための「儀式」みたいなものだった気がします。壁に向かって際限なく努力するんじゃなくて、この4年間を全力でやってみて、駄目なら納得しようって自分で決めてたので。だから「じゃあしょうがない。次の道に行こう」と思えましたね。

酒井:区切りをつけるという感じですか?

為末:そうですね。ある日いきなり区切りましょう、は難しい。何か儀式のように一通り全力投入してみると、うまくいくかもしれないし。いかなかったらまあしょうがないかって思える。僕はこの、納得というか、「折り合う」ことはすごく大事なキーワードだと思います。

前田:儀式って重要な気がしますよね。

引退は気がすむまでやりきってから

前田:トップアスリートでも、ビジネスパーソンでも、要するに、自分がいろんな重要な責任を果たしたとか、そういう人であればあるほど、引退って厳しいじゃないですか。引退っていうことについてはどういうふうな儀式を経て……。

為末:さっき言ったように五輪までの4年間はとにかくやりきって。でも結果は本当に全然駄目だった。転んじゃったし。で、引退したんですけど、「気がすんだ」って感じでしたね。これって結構重要で、微妙にやる程度だと「気がすむ」がやってこないけど、ある一時期、思いきりやって、履歴を残すことで気がすむ。ただ、そんなに簡単にすっきりするものではなくて、引退後も試合を見ていて、「まだ続けていたら勝てたかな」とか、ときどき思ったりはしましたね。

酒井:そうなんですか。

為末:もうひとつ引退で一番苦しいのは、ものの1、2年で、自分の顔がわかってもらえなくなること。競技場に行っても、振り向いてくれる人が減っていく。そういうふうに、過去の役割、自分が担っていたものがなくなっていく切なさ。現役時代は広くみんなに知られる特殊な職業・環境でしたが、小さなコミュニティの中で「自分の役割はこれ。これをやっていけばいい」と思えるまでに、やっぱり7、8年かかった感じです。

前田:やっぱりそんなにかかるんですね。

為末:ずっと心の中で何かこうざわめく、ざわつくっていうのかな。

体と心のあいだを上手に扱って幸せになる

酒井:現在、デポルターレパートナーズという会社の代表もされていて、そこはスポーツ、教育に関する事業を展開されて。

為末:そうですね。

酒井:そこで「身体から世界を編集する」っていうスローガンが印象的だったんですけど。為末さんは、身体、体っていう存在をどう捉えてるのかなと。身体から世界を編集するっていう言葉って、少なくとも僕からは出ないので。

為末:「デポルターレ」って、スポーツの語源なんですよ。スポーツは競争の意味合いが強いんですけど、うさを晴らすとか余暇を過ごす、詩を読んだり歌を歌うのもデポルターレに入るようです。「体を遊ぼう」みたいな感覚かと。自分の心が感じたことが、表情や声、体に伝わって外に表現される一方、外から体にアプローチすることで心の感じ方も変わる、どちらも大切ですね。体から心へのアプローチ例としては、たとえば割り箸を口に加えると、見たものがちょっと面白く感じるという研究があるんです。これは笑ったときと同様に口角が上がるからで、心も本当に楽しさを感じるんですね。幸せだからハグするんじゃなくて、ハグするから幸せになる、みたいなことです。周囲と直に接する体から、心に向けてアプローチすること、体と心のあいだを上手く扱えることが、楽しく、幸せ生きていくことにつながるんじゃないかと。

酒井:なるほど、そういうアプローチなんですね。

為末:だから事業で何をやってるかと言うと、いろいろあるんですけど、たとえば最近ではある会社さんと子ども向けの遊具を作って。その遊具、すり鉢みたいな形になっていて、それを子どもが走ってだんだん勢いづいてくると、自転車のバンクみたいに斜めにならないとバランスが保てない。それでだんだん遠心力も強くなるので、体をピンとまっすぐにして走らないと耐えられなくなるんですよ。で、その遊具で遊び終わった後に走ると体がまっすぐになって、足がちょっと速くなる。

前田:わあ、好きですねえ、そういう話。

為末:遊具の目的は「足が速くなる」が半分。もう半分は、勢いをつけてぐるぐる走ることで遠心力とかを学ぶこと。僕の人生は、体で実践したことをあとで物理的に理解するものだったから、体験から理屈を理解するアプローチをいろんなことでやろうとしています。

体の中に蓄積された経験が、人生をより深くする

酒井:このメディア、人生100年時代のウェルビーイングっていうのがテーマなんですけど、やはり、少し年を取ってくると、インターフェイス(世の中との直接的な接点)である体の方が言うことをきかなくなる。そうすると世界の捉え方も変わってくるんでしょうか。

為末:やっぱり当然、衰えますよね。視力とか聴力もそうですし。でも入ってきた情報のとらえ方は、経験との掛け合わせだと思うんですよ。たとえば夕日を見てきれいだと感じるのは、個々のさまざまな経験や記憶と結びついての印象じゃないですか。年を重ねて体が動きにくくなったり、外からの情報が入りくくなっても、いろんな経験は蓄積されているから、その人なりの夕日のとらえ方になる。だから同じ夕日を見ても、本当の意味で同じ印象の人はいない。体を使いながらいろいろな経験を蓄積してきたことで、若いときよりも、物事を深く捉えられたり、面白く感じることができる気がします。

前田:じゃあ、五感がちょっと衰えて、耳も目も悪くなって、言葉もうまく出てこなくても、そういう変化をいちいち悲しむのではなく、むしろ夕日のきれいさを、若いときよりもっとしみじみ楽しめるようになれたと。

為末:そうそう、深さとか。わかんないんですけどね、僕も。だけどやっぱり、10代の選手ができることが、30、40になった選手ができたとして、やっぱり何か喜びの深さが違うっていうんですかね。体験して自分の中でいろんな意味づけをしたり、感じていくことの豊かさをおもしろがっていくのかな。表面だけ見ると、例えば、初めて縄跳びができましたっていう80歳のおばあちゃんがいたとして、同じことを子どもができたのと違って、その人にとってみると、縄跳びが全然違う意味になったり。表面だけでは感動はわからないですよね。

酒井:為末さんが人生を気分よく、機嫌よく生きるために心がけていることはありますか?

為末:散歩と読書ですね。何かこの2つだけで僕は結構幸せになれる気がしてるんですけど。散歩で考え事をして、あとは本を読んでいろいろインプットする。あと、できないことはできないってギブアップしてるところがありますね。大体このくらいできていれば、世間様にもご迷惑をかけず、自分なりに楽しく生きていける領域を絞って、それ以外のところはある程度ギブアップする。わざと視野を狭める感覚ですかね。

酒井:ある程度絞り込んでいる?

為末:そうですね。僕、靴下というものが家に1種類しかないんです。もう靴下はこの一番気持ちいいやつ一種類でいいやと決めると、服がその一種類に縛られて選択の幅が狭くなる。その辺はまあ、服が好きな方であれば別ですけど、僕はどうでもいいかと、今は思うんです。

前田:靴下が決めちゃうんですね?

為末:僕の場合、靴下だったんです。履きやすい靴下があるんですよ。要するに大事なものがいっぱいあると、ざわざわすることもいっぱい出てきちゃうから。そういうのをコントロールしたい。あと、組織の中でうまくやることとか、チームプレーもギブアップしました。一生懸命やろうとしたんですけど、個人競技が長かったんで……。僕、料理が好きなんですけど、料理でも全部自分で最後までやり遂げないと気がすまなくて、一部誰かにやってもらうというのができないんですよ。

以下、為末さんがみなさんのご質問にお答えします。

Q:仕事の壁について質問です。仕事が多すぎて、作業を考える時間も十分に取れないのに、成果だけ求められる。こんな壁にはどう立ち向かったらいいでしょうか?

為末:……これ、うちの社員じゃないですよね(笑)。いろいろ降ってくる仕事の中で、ほんとに大事なこと以外は流しても案外回ると思うんです。全部を並列に大事に考えるんじゃなくて、強弱をつけられると、少し楽になるかもしれません。壁の乗り越え方も同様で、うまくいかない選手に、1つに絞って努力させるといい結果が出たりするんです。完璧主義で真面目な人だと全部達成しようとするけど、あえて絞る。400メートルハードルだったら、1台めのハードルだけ練習するとか。人間の能力って、何かひとつ上がるとつられて他も上がるんですよ。そういう意味で。うまく強弱をつけられるといいかもしれませんね。

Q:この先、やりたいことリストを書いていますか? 書くと叶うと聞いたので。

為末:僕は競技者時代に、まさにその「目標を決めましょう。逆算してやりましょう。計画を立てましょう」をずっとやってたんですけど、ここにきて、ほんとに僕はこういうのに向いてなかったんだなということがよくわかりました(笑)。引退してからずっと目標を立てなきゃと思ってたんですけど、うまくフィットしないわけですよ。選手時代も、実際には思いつきでやっていたことを計画通りだったみたいに、しゃべるのだけはうまいんです(笑)。今は、今出会ったことをやっていく感じだから、目標らしい目標というのはないんです、ただ漠然と、社会の「思い込みのふた」みたいなものをひとつ外して死んでいきたいという思いはあります。それは何なのかはわからないですけど。

為末大(ためすえ・だい)さん

1978年広島県生まれ。スプリント種目の世界大会で日本人として初のメダル獲得者。男子400メートルハードルの日本記録保持者(2022年7月現在)。現在は執筆活動、会社経営を行う。Deportare Partners代表。新豊洲Brilliaランニングスタジアム館長。Youtube為末大学(Tamesue Academy)を運営。国連ユニタール親善大使。主な著作に『Winning Alone』『走る哲学』『諦める力』など。